-

Le Village secret, Susanna Harutyunyan, traduit de l’arménien par Nazik Melik Hacopian-Thierry (Les Argonautes)

Le Village secret, Susanna Harutyunyan, traduit de l’arménien par Nazik Melik Hacopian-Thierry (Les Argonautes)Un village miraculeusement préservé, dans les montagnes d’Arménie, poursuit sa vie ancestrale et accueille au fil du temps les victimes des persécutions du siècle passé. Entre mythe et roman, l’hymne d’une grande écrivaine à son pays.

Pour lire l’article, cliquez ici.

Je est un autre, Jon Fosse, traduit du néo-norvégien par Jean-Baptiste Coursaud (Bourgois)

Je est un autre, Jon Fosse, traduit du néo-norvégien par Jean-Baptiste Coursaud (Bourgois)Le deuxième tome de la Septologie entreprise par le Prix Nobel 2023… Le peintre Asle évoque son adolescence, sa rencontre avec sa compagne, sa décision de peindre « les images [qu’il a] dans la tête ». La neige tombe, la présence pressentie de Dieu unifie mystérieusement le monde, une grande œuvre suit son cours.

Pour lire l’article, cliquez ici.

Toiles, Elsa Gribinski (Mercure de France)

Toiles, Elsa Gribinski (Mercure de France)L’auteure est finaliste du Goncourt de la nouvelle avec ce recueil subtilement composé, qui explore, en seize textes, l’espace entre le regard, la chose peinte et les choses réelles.

Pour lire l’article, cliquez ici.

La Maison noire, Yûsuke Kishi, traduit du japonais par Diane Durocher (Belfond)

La Maison noire, Yûsuke Kishi, traduit du japonais par Diane Durocher (Belfond)Le maître japonais du thriller est de retour, avec une histoire d’assurance-vie qui mêle méditation sur le mal contemporain, fantasmes archaïques et mythes ancestraux. Sombre et sanglant.

Pour lire l’article, cliquez ici.

L’Origine des larmes, Jean-Paul Dubois (L’Olivier)

L’Origine des larmes, Jean-Paul Dubois (L’Olivier)La triste vie de Paul, dont le père était bien méchant, et qui dirige une entreprise fabriquant des sacs mortuaires. Élégamment construite mais sans but bien visible, une fiction placée sous le signe de la pluie.

Pour lire l’article, cliquez ici.

Et ils revêtirent leurs fourrures d’aiguilles, Zuzana Říhová, traduit du tchèque par Benoît Meunier (Seuil)

Et ils revêtirent leurs fourrures d’aiguilles, Zuzana Říhová, traduit du tchèque par Benoît Meunier (Seuil)Un couple de Pragois quadragénaires installés à la campagne victime des étranges rituels auxquels se livrent les villageois… Le monde noir et foisonnant des contes n’est pas aussi loin du nôtre qu’on le croit.

Pour lire l’article, cliquez ici.

Pauline ou l’enfance, Philippe Bonilo (Arléa)

Pauline ou l’enfance, Philippe Bonilo (Arléa)Le narrateur retrouve la maison de son enfance et le souvenir des étés vécus près d’une lumineuse petite fille. Un fragment de temps pur, proustien et poétique.

Pour lire l’article, cliquez ici.

Les Oracles, Margaret Kennedy, traduit de l’anglais par Anne-Sylvie Homassel (La Table Ronde/Quai Voltaire)

Les Oracles, Margaret Kennedy, traduit de l’anglais par Anne-Sylvie Homassel (La Table Ronde/Quai Voltaire)La réédition des œuvres de l’écrivaine britannique se poursuit, avec cette satire brillante et douce-amère du mariage, de la vie de province et du snobisme intellectuel.

Pour lire l’article, cliquez ici.

votre commentaire

votre commentaire

-

Le Festin (1) se terminait par un cataclysme. Une falaise s’effondrait, ensevelissant et punissant les personnages chargés d’incarner dans le roman les sept péchés capitaux. Dans ce roman-ci, paru dans sa version originale en 1955, le cataclysme se produit au début. Il est plus modeste… Un orage, lointain écho de la guerre encore récente (« C’était pire qu’un raid, disaient certains ») vient s’abattre sur la petite ville de Cornouailles qui servira de décor à l’action. « Au vu des forces colossales qu’il [a] convoquées, tous s’accord[ent] à penser qu’il [va] se passer quelque chose quelque part ».

Le Festin (1) se terminait par un cataclysme. Une falaise s’effondrait, ensevelissant et punissant les personnages chargés d’incarner dans le roman les sept péchés capitaux. Dans ce roman-ci, paru dans sa version originale en 1955, le cataclysme se produit au début. Il est plus modeste… Un orage, lointain écho de la guerre encore récente (« C’était pire qu’un raid, disaient certains ») vient s’abattre sur la petite ville de Cornouailles qui servira de décor à l’action. « Au vu des forces colossales qu’il [a] convoquées, tous s’accord[ent] à penser qu’il [va] se passer quelque chose quelque part ».Snobs et bouseux

Et, en effet… La foudre frappe une vieille chaise de jardin, faisant d’elle un objet bizarre. Or, ladite chaise servait aux jeux d’un groupe d’enfants. Et ces enfants, issus de diverses unions, vivent dans le foyer bohème, recomposé et précaire du sculpteur Conrad Swann, qui intrigue, fascine et choque les autochtones. Terrifiés par l’objet, auquel ils prêtent des pouvoirs mystérieux, les gamins l’enferment dans l’appentis où l’artiste entrepose ses œuvres. Circonstance aggravante : ce même artiste, en proie à une crise psychique compliquée d’amnésie, disparaît dans la nature environnante. Les « oracles » qui l’entouraient et prétendaient veiller à ses intérêts, au premier rang desquels Martha Rawson, « petite femme résolue au sourire carnassier » sûre d’être « née pour mener le monde », ont seuls la parole. Persuadés que l’étrange structure métallique est la statue d’Apollon à laquelle Swann était censé travailler, ils se mettent en tête de la faire acheter par la municipalité. Mais « il faut gérer tout cela avec doigté », vu que, dans la commission qu’il s’agit de convaincre, « le premier bouseux venu pense que son avis compte »…

Cette histoire de fausse statue fournit la colonne vertébrale de ce qui, disons-le tout de suite, n’est pas une satire de l’art moderne : Swann, personnage sincère et singulier, est loin d’être antipathique, et une de ses œuvres (authentique, celle-là) sera décrite comme une création d’une vraie puissance. S’il y a satire, elle vise le snobisme des prétendus connaisseurs en mal de pouvoir, qui n’ont que mépris pour l’ignorance des « provinciaux » ; en même temps que, dans un habile jeu à double détente, la province anglaise elle-même et son étroitesse d’esprit. L’écrivaine britannique s’attaque à cette double cible avec l’humour, l’ironie parfois féroce et la justesse de trait qu’on lui connaît, depuis surtout que La Table Ronde a entrepris de nous la faire redécouvrir.

Bons orages

L’orage et son émanation maléfique, « la Chose » (la chaise), mettent en crise une micro-société dont ils révèlent les ridicules, les mesquineries, les égoïsmes – parfois, les générosités. Ces deux points de départ ne sont au fond qu’un prétexte à une formidable comédie, aux multiples personnages, où la vivacité des scènes dialoguées s’ajoute à l’astuce jubilatoire des imbroglios. Plusieurs histoires s’y entrecroisent. La principale est celle d’un couple pour lequel la tempête initiale prend tout son sens métaphorique. Dickie est un jeune notaire « modeste et bien élevé, souffrant toutefois d’un excès de matière grise dont il n’[a] pas l’air de savoir quoi faire ». Il aime vraiment l’art, la littérature, « [s’]ennuie à mourir » dans sa charge, dans sa petite ville, ainsi que dans son mariage avec la charmante Christina, laquelle serait « entièrement digne d’admiration, sans cette autosatisfaction naïve qui [peut] la rendre insupportable ». Elle déplore les « errements prétentieux » de son époux, souffre de la condescendance dont il fait parfois preuve à son égard, mais sait se défendre. Tous deux manquent se séparer, puis, en définitive, échappent au naufrage : « Leur union, que l’amour n’irriguait plus, devait survivre grâce à la bonté, à la compassion et à la tolérance réciproque » ; « Ils ne se comprendraient jamais bien l’un l’autre mais c’était préférable ».

Comme dans Le Festin, comme dans Divorce à l’anglaise (2), la dimension morale est centrale dans ce roman. Morale sans moralisme et sans optimisme, mais aussi sans désespoir systématique et formaté. Une porte reste toujours ouverte sur l’avenir, et si un personnage affirme : « Les gens ne changent pas », un autre est là pour lui répondre : « Si, ils changent tout le temps ». Margaret Kennedy explore une zone qu’on hésite à qualifier de grise tant son univers est dynamique et, au contraire, coloré. Personne cependant n’y a jamais tous les torts ni toutes les vertus. Et personne n’en sort indemne.

… Sauf les enfants. S’ils sont cette fois moins directement présents que d’habitude, ils se tiennent en permanence dans un arrière-plan d’où ils émergent de temps à autre pour des interventions d’une drôlerie et d’un naturel étincelants. Puis ils retournent dans leur monde, depuis lequel, en toute inconscience, ils déclenchent les aventures des adultes, mouvementées mais non exemptes d’une forme de justice indirecte. Si l’orage a été, en définitive, plutôt un « bon orage », qui a « vraiment fait du bien », c’est grâce à eux. Organisateurs innocents, ce sont bien eux les vrais artistes.

P. A.

(1) 1950, republié par le même éditeur en 2022 – voir ici

(2) 1936, republié par le même éditeur en 2023, dans une version française due à la même traductrice, voir ici

votre commentaire

votre commentaire

-

Voici un livre d’un autre temps. La constatation, au vu de ce que le temps d’aujourd’hui nous propose parfois, est loin de devoir être considérée comme nécessairement dépréciative. Intempestif, plutôt qu’anachronique, ce premier roman qui n’est pas sous-titré roman l’est d’abord par sa phrase – construite, tranquillement littéraire, n’hésitant ni devant les images ni devant le subjonctif imparfait. Alors qu’il fait le portrait d’une vieille dame de son enfance qui pratiquait une « langue admirable », « survivance du beau langage du temps des rois et des reines », le narrateur ajoute : « Je gage (…) que c’est d’avoir été durant des années bercé par cette langue sans pareille que la compagnie des auteurs classiques me fut si agréable au collège ». On le croit sans peine.

Voici un livre d’un autre temps. La constatation, au vu de ce que le temps d’aujourd’hui nous propose parfois, est loin de devoir être considérée comme nécessairement dépréciative. Intempestif, plutôt qu’anachronique, ce premier roman qui n’est pas sous-titré roman l’est d’abord par sa phrase – construite, tranquillement littéraire, n’hésitant ni devant les images ni devant le subjonctif imparfait. Alors qu’il fait le portrait d’une vieille dame de son enfance qui pratiquait une « langue admirable », « survivance du beau langage du temps des rois et des reines », le narrateur ajoute : « Je gage (…) que c’est d’avoir été durant des années bercé par cette langue sans pareille que la compagnie des auteurs classiques me fut si agréable au collège ». On le croit sans peine.« … une couronne de boucles blondes… »

L’enfance qu’il nous raconte est une enfance d’autrefois. À l’âge de l’école primaire, probablement durant les années 1960, dans la Bresse, il a passé, nous dit-il, toutes ses vacances en compagnie de son cousin Pierre et, surtout, de Pauline, qu’accueillait alors sa propre grand-mère – la dame qui parlait si bien. La petite fille apparaît comme un être d’exception, habité d’une passion quasi obsessionnelle pour le bonheur, sa pratique acharnée de la danse ajoutant encore quelque chose à sa grâce. Les deux garçons ont envers elle les comportements de chevaliers devant leur dame ou d’amoureux galants devant la souveraine de leurs cœurs : « Pierre et moi étions fiers quand, après tant de refus essuyés, elle nous arrachait finalement des mains (…) le bouquet que nous venions de composer pour elle avec des fleurs de hasard »…

Ici, pas de jeux brutaux ni de sexualité précoce. On pense à Alain-Fournier, à Marguerite Audoux, à Nerval, parfois, pour la magie (« En ce début de printemps, la neige s’étalait en larges plaques blanches sur l’herbe roussie. Les cheveux de la petite fille avaient ce même ton d’herbe pâlie et formaient une couronne de boucles blondes sous son bonnet de laine vert »). Mais on ne pense sûrement pas à Vallès, encore moins à Luc Dietrich, et pas davantage, malgré l’épicerie-café que tiennent les parents du héros, à Annie Ernaux. Ces enfants comme on n’en fait plus vivent dans une campagne de jadis, où c’est tout juste si on croise un tracteur et la camionnette de l’épicier allant de village en village. Et cette campagne est celle d’une France sans conflits sociaux ni guerres coloniales, rurale et fleurie comme celle des livres de lecture.

« Toute une vie qui se déploie… »

Cependant, aucune nostalgie réactionnaire dans cette évocation d’une époque idéalisée. L’idéalisation est un élément obligatoire de l’entreprise : si le passé a des couleurs d’épure, c’est qu’il s’agit de le reconstruire quelque part ailleurs que dans le temps. Le livre de Philippe Bonilo nous présente un objet mental, pas une évocation qui se voudrait réaliste. Aussi accepte-t-on comme une nécessité poétique le caractère délibérément parcellaire d’un univers sans temps morts ni chagrins, où les zones d’ombre sont indiquées mais jamais explorées – on ne saura par exemple jamais exactement d’où viennent « le malheur de Pierre » et ses brusques accès de mélancolie.

Si la mémoire est sélective, c’est qu’elle travaille non à reconstituer, mais à isoler et distiller. Une fillette aperçue par hasard dans un « petit port de Normandie » fait ressurgir dans l’esprit du narrateur le lointain souvenir de Pauline. Il prend la direction, diamétralement opposée, de sa région natale, à la recherche du temps perdu. Là-bas il revoit la maison familiale, et dès lors les souvenirs affluent, ces souvenirs tels que, « quand un hasard les fait remonter du passé, c’est non seulement la joie de l’heure qui nous est rendue, mais l’étendue de toute une vie qui se déploie dans la mémoire ».

« … un foulard tombé dans la rivière… »

Mémoire involontaire et gouttes de temps pur, plus encore que les ombres évoquées plus haut, celle de Proust plane sur ces pages. Des épiphanies miraculeuses et des instants suspendus scandent le texte : les « minutes du matin tranquille, gorgées jusqu’à l’écœurement d’une odeur de lait tiède » ; Pauline et le narrateur « pris dans le flot d’or » du couchant, « translucides, et vêtus comme des anges » ; ou s’arrêtant « pour contempler la vaste campagne sur laquelle [leurs] ombres gliss[ent] telles de longues figures abstraites vers le trou béant de la nuit ». Les sensations, bien sûr, jouent un rôle essentiel, au premier rang desquelles les odeurs – « senteurs mêlées de la fenaison, des tilleuls en fleur et des exhalaisons de bouses ». Car c’est la découverte d’un monde encore neuf et qui s’offre, en de multiples et fragmentaires initiations. Comme dans ce passage, si proustien, où l’enfant s’égare : « Chaque détail m’était familier (…) mais tout avait été chamboulé sous le ciel, chaque lieu mis à la place d’un autre »… Ou encore lorsque le jeune garçon découvre avec émerveillement, dans une modeste salle des fêtes, la musique et le théâtre (« Si j’avais dû par une image traduire cet indicible, c’est à un foulard tombé dans la rivière que je l’aurais comparé »).

Pourtant, pas d’ouverture sur un avenir adulte. Dans l’unité de temps et de lieu que constitue la visite au village, le passé, en une longue analepse, s’ouvre puis se referme comme un grand présent perpétuel. Le retour final à la réalité ne peut être que malheureux. Mais le bloc de temps arraché au temps, pour redevenir hors d’atteinte, n’est est que plus pur, fait de ces minutes dont le narrateur nous dit, au détour d’une page : « J’aurais voulu qu’elles durent toute la vie ».

P. A.

votre commentaire

votre commentaire

-

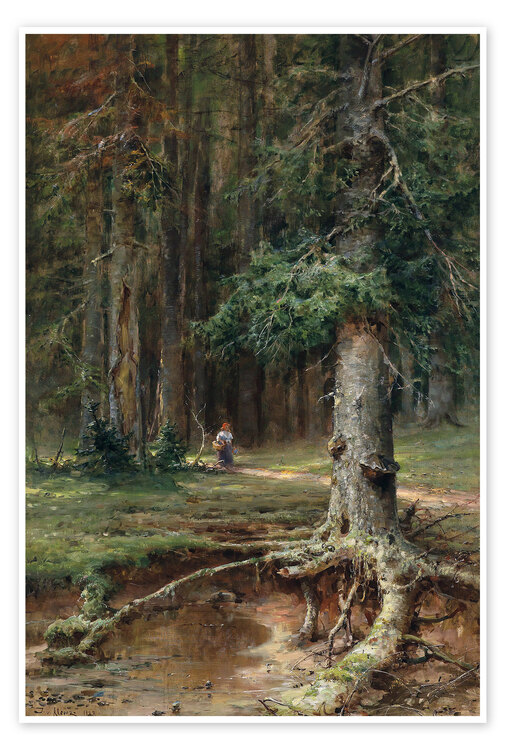

C’est une très vieille histoire que raconte, dans son premier roman, l’écrivaine tchèque. Bien antérieure à celle qu’elle récrit, et dont plusieurs versions en italique viennent scander son propre récit. Une note finale indique leurs provenances : on y trouve un recueil de Chants et comptines traditionnels de Bohême, mais aussi Perrault et son Petit Chaperon rouge.

C’est une très vieille histoire que raconte, dans son premier roman, l’écrivaine tchèque. Bien antérieure à celle qu’elle récrit, et dont plusieurs versions en italique viennent scander son propre récit. Une note finale indique leurs provenances : on y trouve un recueil de Chants et comptines traditionnels de Bohême, mais aussi Perrault et son Petit Chaperon rouge.L’histoire que nous narre Zuzana Říhová elle-même commence « comme un conte noir social » avant de glisser « vers l’horreur psychologique » indique, assez judicieusement, la quatrième de couverture. Le « conte noir social » est à double détente. Bohumil et Bohumila, intellectuels pragois quadragénaires, sont parents d’un « gamin » qui a « douze ans, mais, dans sa tête, à peine sept ». « C’est moi qui suis déviant » en conclut à part soi son père. Dans une tentative désespérée pour « arracher à cette merde » son couple en crise et « essayer de tout recommencer ensemble », Bohumil a entraîné femme et enfant à la campagne, où ils se sont installés depuis quelques mois. Ce déménagement n’arrange évidemment rien, et les disputes des deux adultes ou leurs longs moments de détestation muette rythment leur vie et le roman.

Les joies de la campagne

Il faut dire… Drôle de campagne. Un village perdu, sans église, une maison isolée à la lisière d’une forêt « glaciale et sombre » où rôde une bête mystérieuse ; et, surtout, l’hostilité de moins en moins sourde des autochtones, lesquels, au cours d’« étranges réunions dans la salle au fond du café », ressemblant « aux répétitions d’une troupe de comédiens amateurs », trament visiblement quelque chose. Au lendemain de la fête qui vient clore un été accablant, « le gamin » disparaît. C’est alors que, sous prétexte de battue dans les bois, commence le « stupide divertissement » dont les villageois sont coutumiers et sur lequel la police ferme les yeux tous les étés. On ne dira rien de ce rituel tournant plus ou moins autour d’une mise en scène grandeur nature du Petit Chaperon rouge, ni des « dérapages » qu’il occasionnera cette fois et dont Bohumil et Bohumila seront les prévisibles victimes. Cependant chacun aura bien deviné que ça finira mal.

Voilà donc pour l’horreur, laquelle ne se déchaîne qu’au terme d’une progression un peu lente, mais destinée sans doute à laisser au lecteur le temps de renoncer à son besoin atavique de réalisme. Cette horreur, en effet, est-elle vraiment « psychologique » ? Les noires pensées qui tournent dans les têtes des villageois sont trop systématiquement noires pour refléter une mentalité collective vraisemblable, et les convulsions intérieures des deux époux-victimes débouchent, au plus fort du drame, sur une impression de « soulagement » et de « liberté » trop incongrue pour ne pas annoncer leur passage dans une dimension plus large et plus profonde que tous les tourments individuels.

Au cœur du monde

En fait, nos Pragois sont entrés dans un autre monde, dont nous comprenons qu’ignoré, refoulé, il est cependant là, tout proche, ouvert en permanence dans les marges de la civilisation et de la modernité. C’est le monde des contes, « ces histoires qui n’apprennent rien et se contentent de faire peur ». Dans une forêt digne de Twin Peaks, les bizarres campagnards de Zuzana Říhová travaillent à le reconstituer. Est-il la métaphore de l’inconscient, tout grouillant de désirs enfouis ? Qu’il soit grouillant, cela du moins est sûr, avec tout ce que le mot connote de dégoût. Tout ici est toujours quelque peu dégoûtant. La scène initiale, un vélage difficile offert dans ses détails aux yeux du citadin révulsé, donne le ton et fait figure d’annonce : « Dans une énorme vague de substance visqueuse, une tête aux yeux étonnés apparut dans la lumière. Bohumil la regardait, fasciné. Elle lui semblait chargée d’un savoir. Comme si ce veau, en venant au monde, apportait une prophétie ».

L’été « serre » les villageois « dans son étreinte dégoulinante de sueur ». L’un d’eux la sent couler « depuis son dos poilu (…) jusqu’à l’extrémité de son derrière ». Les maladies suivent leurs chemins cachés, les plaies suppurent, éruptions et démangeaisons se multiplient, et la corruption règne partout. Les pommiers eux-mêmes n’échappent pas à « l’oïdium » qui « couvre les feuilles d’une pellicule blanchâtre ». Livré à la violence ou au désir, le corps humain semble en permanence au bord de la décomposition. Dans le cou, les femmes, « après la quarantaine, ont la peau comme du papier gras chiffonné, celui avec lequel on emballe le salami » ; et Bohumila, au terme de ses mésaventures en forêt, se sent « comme une serpillière sale qu’on aurait frottée pendant des semaines sur un sol jonché de vomissures et de mégots ».

Cet univers archaïque est le lieu d’une continuité entre la chair, l’esprit et le monde extérieur : le vent et la pluie « se [prennent] par la main comme des petits enfants qui partent se promener », tandis que les pensées, dans la tête de Bohumil, fermentent, « comme une bouteille de vin doux dont le contenu aurait tourné ». Par l’effet de rapides changements de point de vue, incluant souvent, dans des effets non dépourvus d’humour loufoque, l’animal, le lecteur est plongé dans ce courant de vie auquel se mêle toujours la mort. « Le monde dangereux du village interfère avec le monde dangereux de la forêt. Les frontières sont effacées, l’humain s’est fondu avec l’animal, du moins c’est ce qu’on pourrait croire, à première vue ». Bref, c’est l’horreur tout court, fondamentale, métaphysique, d’autant plus saisissante qu’elle s’accompagne en permanence d’une forme de comique sauvage et grinçant. Cette horreur-là ne se soucie ni de psychologie ni du social. On s’y enfonce avec Bohumila et Bohumil, la randonnée est éprouvante, mais aussi étrangement roborative.

P. A.

Illustration : Julius von Klever, Le Petit Chaperon rouge, 1887, détail

votre commentaire

votre commentaire

-

Ça commence, si on ose dire, en fanfare : Paul Sorensen, dès le début du récit, tire deux balles dans la tête de son père.

Ça commence, si on ose dire, en fanfare : Paul Sorensen, dès le début du récit, tire deux balles dans la tête de son père.Oui, mais ce dernier était déjà mort. Le fils n’a tué qu’un cadavre. Un pas en avant, un pas en arrière, et une telle neutralisation de la violence à peine celle-ci déchaînée annonce l’étrange neutralité qui semble imprégner tout le livre de Jean-Paul Dubois.

Mauvais père et drôle de métier

Cadavre ou pas, Paul a affaire à la justice, laquelle lui impose de suivre une thérapie. Pendant un an, il racontera donc sa vie à un certain docteur Guzman, au cours de séances dont ce dernier ou le patient lui-même choisiront les thèmes. Le roman relate ces séances, en alternance avec quelques échappées dans la vie solitaire de Paul, entre conversations avec une intelligence artificielle baptisée U.No et excursions sur la côte basque – Paul habite Toulouse.

Sa propre existence a débuté par un coup de tonnerre : il a seul survécu à sa naissance, qu’a accompagnée le trépas de sa mère et de son frère jumeau. Événement dont il garde, inexplicablement, un parfait souvenir (« Je ne saurais dire par quel canal d’enregistrement ces moments se sont inscrits en moi. La mémoire n’y est évidemment pour rien. C’est autre chose »). La totale indifférence avec laquelle Thomas Lanski, le père, a accueilli ce double décès n’est que la première des vilenies dont les séances de Paul et le roman de Dubois dresseront la liste. On ne sait pas trop pour quelle raison le fils ne porte pas le nom de cet entrepreneur-escroc paré de tous les vices, mais ce qui est certain, c’est que l’homme a gâché la vie de son unique rejeton. Une vie placée tout entière sous le signe de la mort, comme le confirme le travail de Paul à la tête d’une entreprise héritée de sa mère d’adoption et spécialisée dans la fabrication de housses destinées à emballer les cadavres. « La mort est sans conteste notre égérie, notre actionnaire principal », constate le héros-narrateur, persuadé d’être protégé par un curieux « marché » : elle lui « a pris [sa] mère et [son] frère, elle [lui] doit deux vies ».

Tout cela est donné dès le départ, et force est de dire que la suite du récit n’y ajoutera quasiment rien. La situation d’énonciation, du type confession, incite le lecteur à espérer toujours des révélations sans cesse annoncées mais celles-ci, à chaque fois, viennent simplement prolonger la déclinaison inlassable des mêmes thèmes… Paul, au moins, fabulerait-il ? On est tenté un moment de le croire, puis, finalement, non. Il dit vrai. On pourrait penser à La Chute, n’était, malgré les références à Leibnitz et à l’Imitation de Jésus-Christ, l’absence d’enjeu métaphysique (même à la Camus) décelable. C’est juste l’histoire d’un individu. À la lire, osons l’avouer, on s’ennuie un peu.

Que d’eau !...

Surtout, on a peine à distinguer la finalité et en somme le sens de l’entreprise. Un récit d’éducation ? À quoi ?... Une histoire de transmission ? De quoi ?... Un monologue intérieur un brin délirant ? Il ne l’est pas tant que ça. Une dystopie, peut-être ? Car il pleut jour et nuit, dans ce monde de 2032. « Février, mars, avril, les eaux continuent de délaver et d’imbiber le calendrier »… Il pleut, oui, mais cette pluie perpétuelle n’est qu’une toile de fond pour la triste histoire de Paul, avec sa « propension à considérer le monde extérieur comme un locataire agité et bruyant » et sa tendance à « tenir à distance cette farandole épuisante ».

Évidemment, ce pourrait être justement l’intérêt de l’affaire, ce désintérêt du héros, cette absence de but, ce refus de tout véritable événement hors le choc initial de la naissance catastrophique et, si on veut, le double coup de pistolet qui lui fait écho. Encore faudrait-il cependant que le vide devienne un vrai sujet. Or les masses d’eau dont le livre est baigné, si elles installent le sentiment d’une certaine forme de fadeur, s’en tiennent là. De cette fadeur, l’auteur ne fait rien. Dans son univers liquide thèmes et motifs glissent et se mêlent, noués et dénoués avec seulement beaucoup d’astuce : l’eau, c’est la pluie, et aussi les laveries que le père achète au Canada, les larmes du titre, celles de Guzman, lequel, souffrant de « conjonctivo-chalasis », larmoie sans cesse, particularité qui fait de lui un personnage (censément) comique comme le Gusman de Beaumarchais, plutôt que, comme la référence à Abimael Guzmán pourrait le suggérer, le défricheur d’un sentier lumineux qui s’ouvrirait enfin devant son visiteur éploré.

L’eau, c’est aussi, bien sûr, le Styx, dont notre ami Paul, avec sa petite entreprise, est le Charon. L’eau, c’est bien des choses, en somme. Et après ? Au fond, pourquoi l’eau ? Pourquoi les chiens, qui nous valent des pages plus émues qu’émouvantes ? Pourquoi le diplomate suédois Hammarskjöld, auquel Dubois a déjà consacré une nouvelle, comme antithèse du méchant Lanski ? Pourquoi l’intelligence artificielle ?... Tous ces fils se croisent sans créer de contact ni de court-circuit, et leur entrecroisement est tout le livre. On admire l’adresse, c’est tout. Les motifs demeurent des motifs, la mort n’en est qu’un parmi d’autres.

Reste une atmosphère, faite plus de « mélancolie » que d’« humour », pour reprendre les deux termes proposés par la quatrième de couverture. Une mélancolie au sens le plus classique : bile noire, sombre humeur. Et basses pressions.

P. A.

Illustration : Théodore Géricault, Scène du déluge, 1819

votre commentaire

votre commentaire

Critiques de livres, courtes fictions, entretiens avec des auteurs, billets d'humeur...

Twitter

Twitter del.icio.us

del.icio.us Facebook

Facebook Digg

Digg Technorati

Technorati Yahoo!

Yahoo! Stumbleupon

Stumbleupon Google

Google Blogmarks

Blogmarks Ask

Ask Slashdot

Slashdot