-

Le titre trompe… D’ailleurs, le sous-titre, Pérégrinations asiatiques, le dément. Certes, le point de départ, c’est bien, sujet du premier chapitre, la résidence d’écriture à Taipei dont l’auteur a bénéficié en 2022. Certes, la pluie joue un grand rôle dans le livre et c’est bien à Taipei qu’il pleut, au lieu de hallebardes, « des prunes ». Mais, d’abord, cette résidence n’est évoquée que dans une partie du chapitre susdit, où l’auteur relate aussi un premier séjour antérieur. Et ce chapitre n’est lui-même qu’un des chapitres de l’ouvrage, dans lequel des associations d’idées, de souvenirs, la simple contiguïté géographique nous entraînent vers de nombreux autres endroits ; en Corée ; en Chine, où Éric Faye, en 2014, a descendu le Yangtsé avec six autres écrivains invités pour célébrer le cinquantenaire des relations diplomatiques entre France et Chine populaire ; au Tibet, déjà objet d’un autre livre, Dans les pas d’Alexandra David-Néel (avec Christian Garcin, Stock, 2018, voir ici) ; en Sibérie (voir En descendant les fleuves, avec C. Garcin, Stock, 2011) ; jusqu’à Vladivostok – près de la mer du Japon, pays où nous conduit le dernier chapitre.

Le titre trompe… D’ailleurs, le sous-titre, Pérégrinations asiatiques, le dément. Certes, le point de départ, c’est bien, sujet du premier chapitre, la résidence d’écriture à Taipei dont l’auteur a bénéficié en 2022. Certes, la pluie joue un grand rôle dans le livre et c’est bien à Taipei qu’il pleut, au lieu de hallebardes, « des prunes ». Mais, d’abord, cette résidence n’est évoquée que dans une partie du chapitre susdit, où l’auteur relate aussi un premier séjour antérieur. Et ce chapitre n’est lui-même qu’un des chapitres de l’ouvrage, dans lequel des associations d’idées, de souvenirs, la simple contiguïté géographique nous entraînent vers de nombreux autres endroits ; en Corée ; en Chine, où Éric Faye, en 2014, a descendu le Yangtsé avec six autres écrivains invités pour célébrer le cinquantenaire des relations diplomatiques entre France et Chine populaire ; au Tibet, déjà objet d’un autre livre, Dans les pas d’Alexandra David-Néel (avec Christian Garcin, Stock, 2018, voir ici) ; en Sibérie (voir En descendant les fleuves, avec C. Garcin, Stock, 2011) ; jusqu’à Vladivostok – près de la mer du Japon, pays où nous conduit le dernier chapitre.« Recoller des bribes du passé »

Des pérégrinations… Celles que l’auteur a accomplies, au fil des années, dans des pays adorés (le Japon, le Tibet) ou moins (la Chine d’aujourd’hui). Mais toujours dans des lieux extrêmes. L’île japonaise d’Ishigaki se trouve « au bout de la longue, longue chaîne des îles Ryûkyû ». Celle de Hokkaïdo « est la dernière guérite du Japon avant la Russie ». Le récit du séjour en Corée du Sud commence sur la frontière avec le Nord. En Sibérie, notre homme prend ses quartiers d’été à Norilsk, non loin de l’océan Arctique. Bref, on éprouve partout la « sensation délicieuse de séjour sur les marges du monde ». Marges spatiales, climatiques, historico-politiques, ou que rend excentriques leur singularité absolue. Le cas le plus représentatif de ce dernier point de vue étant le Tibet, qui, « bien qu’ouvert aux étrangers », demeure « un point culminant toujours inviolé, que nous croyons fouler mais qui se dérobe ».

Au moment cependant où l’auteur écrit la plus grande part de son livre, tout lui paraît en danger de se dérober. Le monde va peut-être « s’enfoncer dans une situation de pandémie perpétuelle ». « L’Asie de l’Est (…) s’[est] cloîtrée », et risque de redevenir « interdite ». Dans cette incertitude, l’écriture devient moyen de « recoller des bribes du passé », afin de sauver au moins ce qui a été. « Je laisse venir les images », « Je reviens (…) en pensée à cette scène »… le moment du souvenir, si ce n'est celui de la rédaction proprement dite, est bien souvent ici le moment essentiel. C’est la seconde raison pour laquelle le titre peut sembler malicieusement trompeur : ce récit de voyage est d’abord un livre sur le temps, et les pérégrinations qu’il relate sont avant tout mémorielles.

« Épochè »

Bien sûr, c’est aussi un chatoyant livre d’images (mentales), ponctué de cartes géographiques qui, élégamment esquissées, sont autant de supports à la rêverie. Bien entendu, l’aspect documentaire, toujours précis et passionnant, est bien là, occasionnant des analyses et des indignations – toujours calmes, à la manière d’Éric Faye. L’essentiel est pourtant ailleurs. En attestent un début placé sous le signe des lectures d’enfance (« Tout l’univers » et autres « encyclopédie[s] en couleurs ») ainsi qu’un finale magnifique où il est question du goût des Japonais pour Proust, chez qui ils trouvent des « descriptions d’objets ou d’états d’âme fugaces, qui leur rappellent peut-être ce que les haïkus ont vocation à fixer : un sentiment éphémère, un instant ».

« Gouttes de temps pur », comme dit l’auteur de La Recherche, « moment[s] d’épochè », écrit Éric Faye, où « le monde extérieur n’existe plus », de pareils « instants » sont au cœur de Taipei sous la pluie de prunes. Une « lumière cristalline », des « murailles enduites d’un beau gris-bleu », « les chameaux près de la ligne de chemin de fer », « l’arrondi particulier de certaines montagnes »… Plutôt que de pays en pays, on voyage d’une image-souvenir à l’autre. Les jeux de la mémoire impriment leur rythme au récit, dictant sa construction rêveuse et nonchalante. Ils font le charme de ce texte, qui préfère, aux prétendues urgences du témoignage, les plaisirs subtils de l’après-coup – de l’écriture.

P. A.

Illustration : à Kyoto...

votre commentaire

votre commentaire

-

Traductrice de Garcia Marquez et de Bolaño, romancière apparemment très en vue dans son pays, Lina Wolff nous fait donc pénétrer, avec ce roman, « au cœur du mécanisme de l’emprise ». C’est la quatrième de couverture qui le dit. L’éditrice, si elle reprend le mot, nuance déjà un peu le propos en évoquant « le gouffre d’une relation toxique ». De fait, parler d’emprise tendrait à réduire le livre à un sujet, au demeurant dans l’air du temps. Or, avec cette Prise du diable, on est très au-delà du roman à sujet.

Traductrice de Garcia Marquez et de Bolaño, romancière apparemment très en vue dans son pays, Lina Wolff nous fait donc pénétrer, avec ce roman, « au cœur du mécanisme de l’emprise ». C’est la quatrième de couverture qui le dit. L’éditrice, si elle reprend le mot, nuance déjà un peu le propos en évoquant « le gouffre d’une relation toxique ». De fait, parler d’emprise tendrait à réduire le livre à un sujet, au demeurant dans l’air du temps. Or, avec cette Prise du diable, on est très au-delà du roman à sujet.Certes, de loin, et jusqu’à un certain moment au moins de l’histoire, on pourrait croire distinguer les éléments et les étapes d’un tel roman. Elle est venue, de Suède, s’installer en Italie, à Florence, où « la première chose qu’elle remarque et qui la stupéfie, ce sont les couples ». Le contact avec l’autre culture, comme ce sera le cas une autre fois dans le récit, est la métaphore du contact avec l’autre sexe. Il y a donc un homme, « petit gros inoffensif » que l’héroïne travaille à rendre présentable : « Dieu a créé la femme, et elle est pour sa part en train de créer l’homme ». In petto, elle le surnomme, avec un peu de condescendance, « le Propre-sur-Lui ». Mais, entre eux, ils s’appellent, de façon plus égalitaire, Minnie et Mickey. Ils n’auront jamais d’autres noms pour nous.

Mickey, Minnie et leurs démons

On voit très vite se déclencher le mécanisme. Minnie accepte, à la demande de Mickey, d’« être un peu faible ». Elle sombre bientôt dans une jalousie mêlée de reconnaissance à l’idée « d’avoir été gratifiée de cette chance inespérée, inouïe, d’expérimenter le mystère de la chair ». « Prise dans une sorte de poigne, d’étau », convaincue qu’elle « ne possède pas en elle d’amour authentique, seulement une bêtise digne d’une vache », elle en vient à recevoir les coups de Mickey dans un mélange de révolte et de culpabilité.

Cependant d’autres éléments viennent compliquer cette progression apparemment linéaire et univoque. « Il la vide de sa substance, mais elle le vide également ». « Il est le malade qui a le contrôle », pourtant, comme elle le dit elle-même, chacun d’eux abrite un « démon », et ces deux démons « se veulent mutuellement du mal ». S’il y a bien emprise, elle est à double sens.

Et les discours délirants de Minnie ne sont qu’un symptôme parmi d’autres. Un traumatisme pendant l’enfance explique peut-être les obsessions de celle qui reconnaît souffrir de « phobie sociale », avoue que « le sexe est toujours présent dans ses pensées », et se sait en proie à une « névrose langagière », qui la conduit, quand par exemple ses yeux tombent sur une voiture, à « en énumérer toutes les composantes en trois langues ».

Ne nous méprenons pas. Il ne s’agit nullement pour Lina Wolff de trouver des excuses à Mickey, et encore moins de faire des femmes des créatures vouées à la servitude volontaire. Si la folie de Minnie est au premier plan, c’est parce que nous sommes constamment placés à son point de vue. Et si tel est le cas, c’est parce que le point de vue de la femme est ce qui intéresse l’écrivaine suédoise.

Sur les bords du Mississippi

Il n’en demeure pas moins que nous avons ici l’histoire d’une folie, et que cette histoire, dans sa seconde partie, devient explicitement une histoire folle. Minnie s’enfuit à La Nouvelle-Orléans, où elle compte rejoindre Ben, un amant de rencontre connu à Florence. On ne dira pas comment elle s’y prend pour faire échouer spectaculairement cette évasion, au point de se retrouver enchaînée puis mise en cage, dans une masure sinistre sur les bords du Mississippi. Qu’il suffise de savoir que ce qui pouvait passer pour un roman psychologique bascule sans prévenir dans le thriller horrifique façon David Lynch, avec boue, reptiles, geôlier mutique et voisine dérangée.

Pendant ce temps, notre héroïne poursuit sans désemparer ses rationalisations introspectives : « Elle doit arrêter les répétitions, les ressassements, toutes les pensées, en fait (…). Stop » ; « Elle est simplement en train de fuir un homme qui la tabasse. C’est la perspective qu’elle doit adopter » ; « Elle doit réfléchir sur le long terme, s’efforcer de voir ce qui lui arrive comme une sorte de péripétie »…

Car, chacun l’aura compris depuis longtemps, le plus important ici n’est pas tant ce qui arrive que la voix pour le commenter ou le dire. Ce qui sauve ce roman du sujet sociétal, de la psychologie et même du thriller, c’est l’écriture. C’est elle le vrai « diable », et il parle par la bouche de l’héroïne, puisque, malgré des incursions ponctuelles au point de vue omniscient, le texte se situe en permanence aux confins du monologue intérieur. En même temps, l’usage de la troisième personne et la présence d’un narrateur instaurent une distance minimale entre personnage et discours ; d’où la froideur clinique, la ratiocination faussement pompeuse, l’humour noir, tout un jeu de tonalités qui ne sont pas sans évoquer une Elfriede Jelinek – le tout magnifiquement servi par la traduction.

Humour noir, disais-je. Très noir. Au point qu’on redoute presque d’aller plus loin, et jusqu’au bout. Mais simultanément on est empoigné par le besoin irrépressible d’aller au bout… Plutôt que de parler d’emprise, Lina Wolff l’installe dans l’esprit du lecteur. Par la seule force de la phrase. Cela s’appelle, au vrai sens du mot, la littérature.

P. A.

votre commentaire

votre commentaire

-

Une chose qui ne passe pas de mode, c’est le souci de soi-même. C’en serait presque rassurant. Le rapport à sa propre identité, pour s’y enfouir ou l’ouvrir à autrui, pour l’un et pour l’autre à la fois, reste littérairement dans l’air de notre époque bouleversée. Trois parutions parmi d’autres viennent le rappeler en ce début d’année…

Archives de la joie, Jean-François Beauchemin (Québec Amérique)

Archives de la joie, Jean-François Beauchemin (Québec Amérique)Le Roitelet (voir ici), publié en 2021 au Canada par le même éditeur, nous était parvenu il y a deux ans. Ce mois de janvier, voici (en même temps qu’un livre plus récent, Le Vent léger) des Archives de la joie déjà parues au Québec en 2018.

Comme tous les livres de Jean-François Beauchemin, l’ouvrage est inclassable. Ce n’est pas, nous avertit l’auteur lui-même dans le texte d’ouverture, « l’histoire d’une vie », mais « plutôt une trajectoire ». En fait, les très courts chapitres, centrés chacun sur des événements infimes, voire de simples impressions, composent une sorte d’autobiographie au jour le jour, où le monde animal tient une grande place.

« J’avais déjà beaucoup d’idées fixes », dit à propos de son enfance celui qui nous parle. « Et je sentais (…) que ces idées-là annonçaient en quelque sorte l’homme mûr que j’allais devenir »… Il a dix ans, et achète un lapin ; il a treize ans, s’entretient quotidiennement avec une souris blanche, et est cloué au lit « par une très forte fièvre », parce que « la plus jolie fille de l’école » lui a avoué son amour. On approche de l’âge adulte : le texte prend l’allure d’un journal d’écrivain – « Je n’ai jamais eu beaucoup d’imagination » ; « J’ai été invité (…) à de très grandes fêtes, [où] on me demandait de me prononcer sur un tas de choses (…) mais je savais que le premier venu avait des opinions plus intéressantes que les miennes »…

Les animaux sont toujours là, objet d’un anthropomorphisme riche d’effets comiques. Ainsi, à propos d’un moineau : « Son esprit de contradiction l’avait brillamment amené à développer une attitude de grand scepticisme » ; ou, au sujet d’un chat : « Certains de ses comportements me donnent l’impression qu’il se sent tout de même l’élément d’un grand tout divin ».

Tout cela semble cependant paradoxal : si les bêtes sont des hommes comme les autres, qu’ont-elles de plus que les autres hommes à apprendre aux hommes ?... La grande force du texte reste, outre sa singularité assumée, voire revendiquée, sa poésie. Dans l’esprit des chevreuils, on trouverait « un songe perpétuel et éolien avec un grand soleil rouge, des couleurs qui débordent et des gens dans leurs beaux habits neufs qui voltigent, comme dans les tableaux de Marc Chagall »…

Le Goût de l’intime (Mercure de France)

La célèbre collection du Mercure de France propose un ensemble de textes centrés sur une notion que l’éditeur pose d’emblée comme étant « au cœur de la littérature ». « Pas de genre plus flou », précise en introduction Brigit Bontour, qui a choisi les différents extraits. Et pour cause, serait-on tenté de commenter : l’intime n’est pas un genre. L’organisation même du petit volume, d’ailleurs, l’atteste, avec ses trois parties : Journaux, Mémoires, correspondances ; Autofictions, autobiographies ; De l’intime à l’extime : se raconter, se montrer, s’exhiber… le regretter.

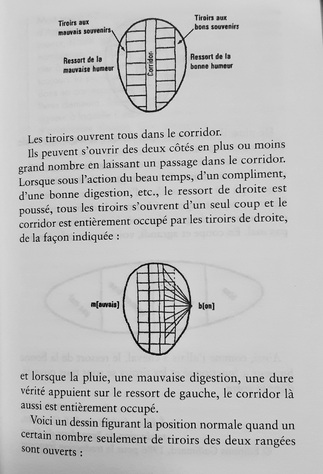

Cette notion récente d’extime, il faut l’avouer, laisse perplexe : c’est bien toujours dans la mesure où il s’extériorise qu’on peut accéder à l’intime. Et il s’est extériorisé, au fil des siècles ! On parcourt ici toute l’histoire littéraire, de saint Augustin à Chevillard et Guyotat en passant par Rousseau, Chateaubriand, Sarraute, Ernaux, Guibert… En s’étonnant un peu de tomber sur des mémorialistes très éloignés de leur intimité, tels César, Malraux, ou le Dostoïevski des Souvenirs de la maison des morts. Mais en découvrant avec bonheur de petites merveilles, comme cette lettre de Tolstoï dans laquelle il explique à sa mère, schémas à l’appui, le fonctionnement de « [sa] tête », entre un « corridor » central et des « tiroirs » répartis de part et d’autre. Ou des entreprises étonnantes, telle celle de Charly Delwart tentant une Databiographie (Flammarion, 2019), où il synthétise chaque domaine de son existence en un graphique (commenté).

Voilà qui montre bien, s’il en était besoin, à quel point une notion aussi essentielle et « floue » malmène, pour leur plus grand bien, les genres qu’elle traverse…

Les Moments littéraires, n° 51

Les Moments littéraires, n° 51La revue de « l’écrit intime » consacre, dans son numéro 51, un dossier à Daniel Arsand. L’homme, qui fut libraire, critique, attaché de presse, éditeur, est aussi l’auteur d’une œuvre romanesque (La Province des ténèbres, Phébus, 1998) et, depuis 2004, autobiographique (Ivresses du fils, Stock, 2004 ; Moi qui ai souri le premier, Actes Sud, 2022).

Portrait, par Christian Chavassieux, d’un écrivain qui, après s’être « longtemps protégé », « n’exposera publiquement son homosexualité que grâce à la force d’entraînement de son œuvre littéraire ». On lira ensuite un long entretien, très fouillé, avec Gilbert Moreau, qui dirige cette belle revue, puis des extraits, pour l’année 2023, du journal qu’Arsand tient depuis longtemps. 3 janvier : « De plus en plus vivre m’effraie »…

Dans le même numéro, des photos d’Ève Morcrette, des textes de l’écrivaine haïtienne Évelyne Trouillot, des extraits des Carnets de Marie-Louise Audiberti. Et quelques pages de l’étonnante Thanatobiographie où Valéry Meynadier évoque sa famille :

« Oh combien j’ai souhaité ta mort.

Il était une fois une mort répétée & répétée & répétée sous les yeux de sa fille grandissant.

Tu dis quoi à ça, papa ? »

P. A.

votre commentaire

votre commentaire

-

Théâtre / roman… On pourrait emprunter son titre à Aragon pour caractériser le dernier livre traduit de Gary Shteyngart, écrivain né à Saint-Pétersbourg mais arrivé dès l’enfance aux États-Unis, et qui ne cesse, au fil de ses récits, d’interroger le rapport de l’immigré à sa culture d’adoption.

Théâtre / roman… On pourrait emprunter son titre à Aragon pour caractériser le dernier livre traduit de Gary Shteyngart, écrivain né à Saint-Pétersbourg mais arrivé dès l’enfance aux États-Unis, et qui ne cesse, au fil de ses récits, d’interroger le rapport de l’immigré à sa culture d’adoption.Le côté théâtre est présent ostensiblement dès la page affichant la liste des personnages à la manière de ceux d’une pièce. On trouve parmi eux un « propriétaire terrien », un « gentilhomme », une « ancienne étudiante », un « acteur »… bref, des héros à la Tchékhov, dont certains liront d’ailleurs (et peut-être même représenteront) Oncle Vania dans la fiction qui va suivre. Théâtral également le dispositif spatial où l’auteur installe son monde : isolée dans la campagne quelque part au nord de New York, la « Maison sur la colline » est entourée d’un demi-cercle de « bungalows » observables depuis la véranda qui leur fait face et permet de surveiller entrées et sorties. Quant au dispositif dramatique… L’épidémie s’est abattue sur le pays. Sacha Senderovski a invité ses meilleurs amis à venir se confiner avec sa femme, sa fille et lui dans cette datcha américaine. Et on pressent que pareil huis clos va vite donner lieu à une comédie sentimentale et douce-amère.

Amour et virus

Il y a Sacha, écrivain qui s’efforce de devenir scénariste, d’où la présence de « l’Acteur », grande vedette dont, première espièglerie, nous ne saurons que très tard et à peine le nom. Il y a Macha, psychiatre, arrivée comme Sacha de Russie encore enfant, Nat, leur fille adoptive, Karen, qui doit sa notoriété et sa fortune à l’invention d’une application de rencontres, Vinod, qu’on découvrira romancier lui aussi, Kim, fils d’une riche famille, Dee, essayiste déjà célèbre. Sauf elle, trentenaire, et Nat (huit ans), tous ont la cinquantaine.

Chacun suit sa propre ligne dramatique, et toutes ces lignes entrecroisent leurs parcours ironiquement paresseux. Amoureux depuis leur jeunesse, Karen et Vinod se trouvent enfin. Ed tombe amoureux de Dee, mais l’Acteur, son rival, l’emporte. Ses fans, jaloux, se déchaînent sur les réseaux sociaux, provoquant son départ. Quelques semaines plus tard, il revient cependant… Le couple Senderovski observe et progressivement se ressoude, tandis que le virus, dans l’ombre, tisse sa toile. Jusqu’à un faux happy end suivi d’un seulement demi-drame, le tout dans un climat délicieusement artificiel, comme est artificialisée et anthropomorphisée la nature environnante, où les oiseaux se rassemblent « pour tenir une conférence publique sur la tempête » qui approche, où les reinettes « s’époumon[ent] (…) avec empressement » et où un cerf lève la patte « comme s’il s’apprêtait à jouer du piano »…

Réticent melting pot

Ne nous y trompons pourtant pas : il y a aussi et, en fait, surtout, le côté roman. Jouant à adopter alternativement les points de vue de tous ses héros, le narrateur omniscient explore leurs désirs et sonde leurs mémoires, reconstituant pour chacun d’eux l’expérience d’une vie. D’une vie d’immigré tôt arrivé sur le sol américain – à la seule exception de Dee, transfuge de classe et donc immigrée aussi à sa manière. Les Senderovski sont d’origine russe, Karen et Ed issus de familles coréennes, Nat est née de parents chinois, Vinod est arrivé d’Inde avec ses frères, « l’Acteur » a des ascendants turcs. Amis pour la plupart depuis leur jeunesse, ils continuent d’observer depuis une certaine distance le pays du melting pot, qui les a accueillis mais leur reste sourdement hostile : un pick-up inquiétant rôde aux abords de la propriété, les autocollants d’une « Ligue de défense patriotique » ornent les murs de la gare voisine, et la nouvelle de la mort de George Floyd achève de conforter les confinés, grandis pourtant dans la fascination pour les publicités et les chansons de leur patrie d’adoption, dans le sentiment que celle-ci n’accepte qu’avec réticence ceux qui n’appartiennent pas à un certain modèle.

Tout cela constitue un portrait oblique et singulier de l’Amérique, plus américain que russe et plus romanesque que théâtral. On pense souvent à un autre Russe migré au Nouveau Monde, Nabokov – celui d’Ada plutôt que celui de Lolita. Y compris pour le brio et pour l’humour. « Gary Shteyngart signe l’un de ses romans les plus drôles », dit la quatrième de couverture. Oui, il lasserait même presque un peu, à force de drôlerie, de sophistication, de malice… Son intelligence ne suffit pourtant pas à effacer le charme mélancolique et touchant qui est sa vraie basse continue. Ni à recouvrir la morale qui se dégage de cette histoire où la seule figure réellement négative est un « Acteur » incarnant le culte bien américain de la réussite individuelle. Lorsque ce personnage toujours « conscient de la présence de spectateurs » s’éloigne, tout va finalement plutôt bien dans la retraite champêtre. Il revient, certes, mais, dixit le narrateur, c’est uniquement parce que « la logique de la fiction l’exige » : « Tout cela doit être détruit, non ? » Si le roman prenait fin avant ce retour, il délivrerait sans ambiguïté ce qui est peut-être au fond son message le plus authentique. Car, avec leur énergie au second degré, leur tendresse, leur enthousiasme sans illusion, les anti-héros de Gary Shteyngart enseignent aussi une imparfaite et paradoxale manière d’être heureux.

P. A.

Illustration : Constantin Korovine, À la table du thé, 1888

votre commentaire

votre commentaire

-

10, villa Gagliardini, Marie Sizun (Arléa)

10, villa Gagliardini, Marie Sizun (Arléa)Marie Sizun raconte son enfance et sa mère en racontant l’appartement qui les abrita. La simplicité et la grâce.

Pour lire l’article, cliquez ici.

En vérité, Alice, Tiffany Tavernier (Sabine Wespieser)

En vérité, Alice, Tiffany Tavernier (Sabine Wespieser)Entre la relation d’emprise qui la lie à son compagnon et son travail dans le cadre du « promotorat de la cause des saints », Alice cherche sa vérité et la vérité. Métaphysique et dérangeant.

Pour lire l’article, cliquez ici.

Un espion en Canaan, David Park, traduit de l’anglais par Cécile Arnaud (La Table ronde-Quai Voltaire)

Un espion en Canaan, David Park, traduit de l’anglais par Cécile Arnaud (La Table ronde-Quai Voltaire)Mickey, ancien de la CIA, écrit le récit tardif d’une éducation qui commence à Saïgon en 1973 et se termine de nos jours dans le désert du Nouveau-Mexique. Une nouvelle descente au cœur des ténèbres.

Pour lire l’article, cliquez ici.

Qui-vive, Valérie Zenatti (L’Olivier)

Qui-vive, Valérie Zenatti (L’Olivier)Devenue étrangère à notre monde bouleversé, Mathilde, en quête de sens, prend l’avion pour Israël. La grande traductrice d’Aharon Appenfeld raconte l’histoire d’une renaissance dans un pays en proie au doute.

Pour lire l’article, cliquez ici.

Le Fantôme de Suzuko, Vincent Brault (Héliotrope)

Le Fantôme de Suzuko, Vincent Brault (Héliotrope)Vincent, double de l’auteur montréalais, revient à Tokyo pour y chercher le souvenir d’une amie morte. Érotisme de l’absence et de la ville.

Pour lire l’article, cliquez ici.

Dans la maison de mon père, Joseph O’Connor, traduit de l’anglais par Carine Chichereau (Rivages)

Dans la maison de mon père, Joseph O’Connor, traduit de l’anglais par Carine Chichereau (Rivages)L’écrivain irlandais s’inspire de la vie de Hugh O’Flaherty, prêtre du Vatican et héros de la Résistance. Passages secrets, périls, Rome la nuit, la Gestapo veille…

Pour lire l’article, cliquez ici.

votre commentaire

votre commentaire

Critiques de livres, courtes fictions, entretiens avec des auteurs, billets d'humeur...

Twitter

Twitter del.icio.us

del.icio.us Facebook

Facebook Digg

Digg Technorati

Technorati Yahoo!

Yahoo! Stumbleupon

Stumbleupon Google

Google Blogmarks

Blogmarks Ask

Ask Slashdot

Slashdot