-

Par Pierre Ahnne le 12 Décembre 2023 à 18:26

Qui ne connaît les boîtes à livres ? On y prend ce qu’on y trouve et, du moins en principe, on y remplace ce qu’on y a pris. Ce qu’on y trouve : des manuels de jardinage, des livres de poche éculés, des Guides du routard datant un peu… Mais il y a des emplacements privilégiés. Ainsi, sur la côte normande, habitaient, il y a encore peu de temps, de vieux messieurs et de vieilles dames qui avaient des bibliothèques. Leurs descendants, sans doute, n’ont plus ni leurs intérêts ni leurs goûts. Et on peut, au hasard d’une promenade, tomber sur tout un lot d’ouvrages publiés au cours des années 1920 par Ferenczi et fils dans la collection Le Livre moderne illustré (dont j’ai déjà parlé ici – et ici).

Il y avait Les Noces vénitiennes, d’Abel Hernant (1924), L’Ascension de monsieur Baslèvre, d’Édouard Estaunié (1918, réédité en 1926), Myrrhine, courtisane et martyre, de Pierre Mille (1922, réédité en 1927)… Bien d’autres choses qu’il fallut abandonner, surtout en l’absence de monnaie d’échange.

Les fêtes de fin d’année approchent, c’est la saison des surprises, laissez-moi partager un peu avec vous deux de celles que le temps et le hasard m’ont faites.

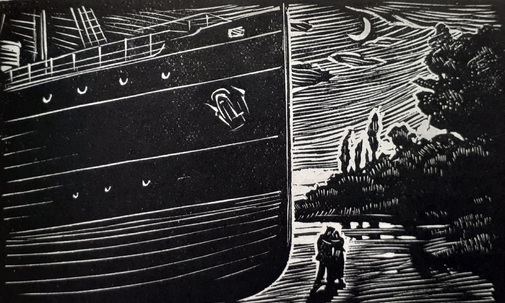

André Savignon, Une femme dans chaque port (bois gravés de Gustave Alaux)

André Savignon, Une femme dans chaque port (bois gravés de Gustave Alaux)En 1912, il eut le Goncourt pour Filles de la pluie (chez Grasset), qui n’était pas un roman mais plutôt, comme l’indiquait le sous-titre, un ensemble de Scènes de la vie ouessantine. Il fallut ensuite attendre six ans pour voir paraître (chez Flammarion) un nouveau livre, Une femme dans chaque port, qui n’était pas un roman non plus, et fut repris dans la collection Le Livre moderne illustré en 1926.

Des filles aux femmes, et d’Ouessant à plusieurs ports d’Europe du Nord, si le principe était le même le propos et l’ambiance se révélaient assez différents. Dans le premier ouvrage, le journaliste André Savignon (1878-1947), après, visiblement, une enquête de terrain, enchaînait des histoires vraies ou imaginaires inspirées par la vie singulière des femmes sur une île que les dangers de la mer isolaient doublement du continent, et d’où les hommes étaient absents pour de longues périodes – navigation au long cours ou pêches d’Islande. Les épouses solitaires, mais nullement désespérées, étaient les héroïnes énergiques de ces récits où leurs compagnons n’avaient ni le premier ni le beau rôle.

Le livre suivant se présente à nouveau comme une suite de quasi-nouvelles, à peine plus étroitement reliées entre elles par la présence d’un « skipper », Hansselin, et d’Allan, dont on ne sait pas trop s’il est son second ou un simple « marin amateur » tenant lieu de confident et d’homme de confiance. En tout cas, ce personnage un brin pervers, toujours prêt à écouter les discours des uns et des autres et, au moyen d’insinuations calculées, à « remuer [leurs] âme[s] » afin de « voir ce qu’au fond d’[eux]-mêmes » ils pensent, fait un narrateur idéal.

Que nous raconte-t-il ? Des histoires de femmes, dont le moins qu’on puisse dire est qu’elles se situent bien loin avant Me Too. Celles (la majorité) qui ne font pas figure d’assez fades victimes sont, disons-le franchement, dissimulatrices, cruelles et totalement autocentrées. « Une femme a cessé d’être femme quand elle ne cherche plus à griffer ni à tromper », on ne sait s’il faut « admirer son cynisme ou plaindre son inconscience », j’en passe…

Il est vrai que les hommes, ici, sont des marins, et que les marins… Nous sommes dans cette littérature qui fut à la mode entre les deux guerres, et dont les héros « ont vu la mort en face, dans les rixes des maisons de femmes, dans les champs d’or du Sud-Africain ou sur le pont d’un bateau, (…) ont couru la grande aventure et (…) tiennent qu’un coup de couteau est vite donné ». Littérature d’action qui fut, tout autant, une littérature d’atmosphère. Celle des ports quand « le cri déchirant des journaux du soir se mêl[e] aux clameurs des disputes et des éclats de rire », que « des orgues de Barbarie se [font] entendre » et que « la rue entière, peu à peu inondée de stout et de whisky, sembl[e] tressaillir, chanter, rire ou pleurer, on ne [sait] pas trop, tandis que l’appel des grands vapeurs (…) étouff[e] un moment ce vacarme ». Celle qui règne sur l’eau, par temps de brume (« Toute la mer (…) nous fut un monde nouveau, vaste néant où plus rien ne semblait subsister »), par gros temps (« Le pont du bateau devint pareil à un lieu hanté dont des éléments inconnus et irrésistibles auraient pris possession »), par temps clair (« Une force généreuse (…) se jouait dans la voilure ; (…) le bateau entier frémissait sous cette étreinte mâle et, dans son plaisir, il s’inclinait sur le côté, comme une bête voluptueuse se couche sous la main qui caresse »).

On navigue entre l’Angleterre, l’Irlande, la France, Jersey étant le centre emblématique de ces va-et-vient – avec quelques détours plus lointains, par l’Amérique, du Sud comme du Nord, ou les Antilles. Et l’on ne sait jamais très bien quelle est la nationalité des personnages. Quelle importance ? Tous sont citoyens du même monde. Celui de l’aventure, et des aventures, la plupart du temps, ici, assez sinistres, voire sordides. Même la nature « n’est pas toujours saine. À ses heures, elle est pleine de griseries, elle a ses ivresses, ses langueurs aussi, elle est dangereuse ». Et « l’art des hommes » réussit « à égaler les perversions de la nature »…

P. A.

Illustrations : bois gravés de Gustave Alaux illustrant Une femme dans chaque port d'André Savignon, sauf pour ce qui est de la dernière, bois de Dignimont

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Pierre Ahnne le 5 Décembre 2023 à 17:11

Qui ne connaît les boîtes à livres ? On y prend ce qu’on y trouve et, du moins en principe, on y remplace ce qu’on y a pris. Ce qu’on y trouve : des manuels de jardinage, des livres de poche éculés, des Guides du routard datant un peu… Mais il y a des emplacements privilégiés. Ainsi, sur la côte normande, habitaient, il y a encore peu de temps, de vieux messieurs et de vieilles dames qui avaient des bibliothèques. Leurs descendants, sans doute, n’ont plus ni leurs intérêts ni leurs goûts. En tout cas, on peut, au hasard d’une promenade, tomber sur tout un lot d’ouvrages publiés au cours des années 1920 par Ferenczi et fils dans la collection Le Livre moderne illustré (dont j’ai déjà parlé ici).

Il y avait Les Noces vénitiennes, d’Abel Hernant (1924), L’Ascension de monsieur Baslèvre, d’Édouard Estaunié (1918, édition 1926), Myrrhine, courtisane et martyre, de Pierre Mille (1922, édition 1927)… Bien d’autres choses qu’il fallut abandonner, surtout en l’absence de monnaie d’échange.

Les fêtes de fin d’année approchent, c’est la saison des surprises, laissez-moi partager un peu avec vous deux de celles que le temps et le hasard m’ont faites.

Francis Carco, Les Innocents (bois originaux de Dignimont)

Francis Carco, Les Innocents (bois originaux de Dignimont)C’est l’histoire du Milord et de mademoiselle Savonnette, qui se sont rencontrés à Besançon. Mais le Milord n’est que de passage. Il doit regagner Paris, où l’appelle le désir d’accomplir de grandes choses dans le monde de la délinquance : « Y a l’filon, là-bas… t’sais… Les copains… » Dans la capitale il rencontre Winnie, laquelle est anglaise, et voit immédiatement en lui le héros d’un roman possible : « Elle n’aimait pas le Milord, mais elle se sentait amoureuse, pour son livre, de tout ce qui formait sa vie mystérieuse ». Carco, dit-on, s’est inspiré, pour son deuxième ouvrage publié, de sa liaison avec Katherine Mansfield.

À Besançon, Savonnette pense au Milord et vend ses charmes, aux civils comme aux militaires (avant sa réédition dans la collection en 1924, le roman est paru d’abord, au Mercure de France, en 1916). Son frère, N’a-qu’un-œil, comme son nom l’indique, ne la surveille qu’à demi.

À « Paname », la vie du Milord est plus compliquée que prévu. Winnie l’incite à « aller jusqu’au bout » de lui-même – « Plus tard, quand vous avez commis les choses horribles, vous pouvez vous reposer ». Avec elle, le jeune homme découvre un monde inconnu, et les dialogues, hyperréalistes et contrastés, traduisent la fascination réciproque des personnages pour l’impression d’étrangeté que chacun suscite chez l’autre : « Vous allez dans la pluie et vous cherchez à échapper… Vous savez très bien qu’il est la fin de votre vie, l’amour… et alors, c’est comme si vous êtes furieux » / « J’suis un vrai mec et j’fais c’qu’il m’plaît, mais d’puis que j’m’ai mis avec toi, t’as tout serché pour m’barrer la route et c’est marre, t’entends bien ».

Le Milord hésite entre les perspectives ouvertes par Winnie et la nostalgie de Savonnette (« Je l’aime et elle m’aime. Et, jamais, ça s’ra possible, à cause qu’on a, les deux, chacun ses imaginations »). Il s’engage, il est blessé, le revoilà, comme par hasard, à Besançon. Il y revoit Savonnette. Winnie vient lui rendre visite…

Il y a des départs, des retours, des bagarres, des scènes torrides. Comme le fait aussi Mac Orlan, comme le fera Genet, l’auteur de Jésus-la-Caille (1914) sonde les profondeurs des gens sans instruction et le romanesque des voyous que leur romanesque captive. Tandis que l’histoire déroule son cours tortueux, le décor poursuit sa vie mélancolique : « Dehors, l’épaisse ondée des jours d’hiver frappait les pavés blancs » ; « Mille bruits s’élevaient. Une sirène, puis une autre se firent entendre et le sifflet du petit train départemental qui traverse les remparts »… L’histoire, c’est aussi celle d’un roman qui s’écrit. Winnie le sent prendre tournure, mais elle cherche le dénouement. Quel sera-t-il ? Funeste.

(Suite la semaine prochaine)

Illustrations : bois de Dignimont illustrant Les Innocents, de Carco

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Pierre Ahnne le 29 Juillet 2023 à 08:57

On apprenait jadis ses poèmes à l’école. Mais on ne la savait pas, alors, également romancière, journaliste, historienne, dessinatrice et sculptrice. Qui dit mieux ? Lucie Delarue-Mardrus est bien à l’image d’une époque qui aima les volutes et les ondoiements avant la guerre qui la coupe en deux, la vitesse après.

On apprenait jadis ses poèmes à l’école. Mais on ne la savait pas, alors, également romancière, journaliste, historienne, dessinatrice et sculptrice. Qui dit mieux ? Lucie Delarue-Mardrus est bien à l’image d’une époque qui aima les volutes et les ondoiements avant la guerre qui la coupe en deux, la vitesse après.Cinquante romans

Elle était en effet née en 1874, d’un père avocat, Georges Delarue. Cependant sa vie artistique et publique commence en 1900, quand, ses parents ayant refusé de la marier au capitaine Pétain, elle épouse Charles Mardrus, orientaliste et traducteur des Mille et Une Nuits. Ce sont alors des voyages en Égypte, en Syrie, en Afrique du Nord, d’où elle rapporte des reportages, des récits, devenant une espèce de spécialiste des civilisations musulmanes et maîtrisant parfaitement l’arabe.

De retour à Paris, elle fréquente le monde artistique et littéraire, a plusieurs amantes, divorce en 1915, participe au championnat de France d’échecs féminin en 1927… et publie, jusqu’à sa mort, en 1945, pas loin de cinquante romans, ainsi que des recueils de vers, des contes, des pièces de théâtre, des biographies – Oscar Wilde, mais aussi Thérèse de Lisieux.

Librairie en plein vent

Car elle était normande et, paraît-il, fort attachée à sa région natale. Ce qui explique qu’on trouve

parfois ses œuvres chez Antoine Serdaru (1), libraire de livres anciens sur les marchés de Trouville et Deauville. Cet homme affable et cultivé recueille dans ses casiers exposés en plein air des bibliothèques entières qui reflètent souvent des goûts et des éruditions devenus rares. Le théâtre complet de Plaute (version bilingue) est resté longtemps sans acquéreur. J’ai moi-même reculé devant Les Poulpes, de Guérin. Mais j’ai acquis, d’autres fois, certains trésors datant de la Belle Époque ou de l’entre-deux-guerres. Ainsi, pour une somme modique, l’hiver dernier, François et la liberté, de Lucie Delarue-Mardrus. Et pas la simple édition Ferenczi de 1933, non, la réédition de 1936, chez le même éditeur, avec des bois de Claude René-Martin.

parfois ses œuvres chez Antoine Serdaru (1), libraire de livres anciens sur les marchés de Trouville et Deauville. Cet homme affable et cultivé recueille dans ses casiers exposés en plein air des bibliothèques entières qui reflètent souvent des goûts et des éruditions devenus rares. Le théâtre complet de Plaute (version bilingue) est resté longtemps sans acquéreur. J’ai moi-même reculé devant Les Poulpes, de Guérin. Mais j’ai acquis, d’autres fois, certains trésors datant de la Belle Époque ou de l’entre-deux-guerres. Ainsi, pour une somme modique, l’hiver dernier, François et la liberté, de Lucie Delarue-Mardrus. Et pas la simple édition Ferenczi de 1933, non, la réédition de 1936, chez le même éditeur, avec des bois de Claude René-Martin.Un mauvais sujet

Ce roman, qui fut, paraît-il, adapté à la télévision en 1980 (2), raconte l’histoire de François, un garçon bien antipathique. Quand le récit commence, peu après la fin de la Première Guerre mondiale, il a dix-sept ans. Orphelin d’un père navigateur (tout un programme), il est élevé par son oncle notaire (idem) et sa tante bigote, entre deux cousines qui ne valent pas mieux. Il les déteste, ne rêve que de s’évader, tous les moyens lui seront bons. Au premier chapitre il rencontre deux personnages qui, sans bien le savoir et chacun dans son style, vont l’y aider : Simone, jeune jupière ; Marcelin Grand, « communiste » tirant plutôt vers le nihiliste russe, et ancien repris de justice. Fasciné par l’un, il séduit l’autre par la littérature (autre époque…), en lui faisant croire qu’il est poète… et en lui écrivant bel et bien de vrais vers.

On n’entrera pas dans le détail des boucles et surprises à l’issue desquelles les deux pistes se rejoignent enfin, faisant du « petit fauve » « heureux et fier » de « couver de mauvais secrets », après quelques années, un journaliste en vogue et, surtout, un romancier promis à une belle carrière. Les deux composants de sa personnalité fusionnent là. Car son obsession de la liberté cohabite avec une inclination légèrement pathologique au mensonge, l’une et l’autre convergeant en une plasticité et un don d’adaptation qui font de lui un « caméléon » capable de « trouv[er] toujours ses aises dans n’importe quelles circonstances ». Expert en « apparences », en « masques », le garçon sait « représenter aux yeux d’autrui ce qu’il n’[est] pas ». Pour finir, il devient ce qu’autrui croyait qu’il était– un romancier, c’est-à-dire une « autre sorte de cabotin, un cabotin qui écrit ses rôles au lieu de les jouer ».

Tout cela est expliqué, répété, souligné, avec une insistance qui est sans doute d’époque. Comme l’est, à l’occasion, le style : « Orchestre informe, les trompes des autos éclataient sur la basse sourde de Paris allumé déjà » ; « Il n’était plus qu’un jeune mâle soudain pubère dont l’heure a sonné d’exercer de miraculeuses et fatales forces »… D’où vient pourtant qu’on arrive au bout de ce court roman comme sans s’en apercevoir, avec l’impression de sortir d’un récit plein d’allant et, somme toute, rondement mené ? L’absence de descriptions et de pauses pittoresques ? L’art de la coïncidence et du glissement ?... La souplesse : celle de François, celle de la narration, celle de la narratrice, aimerait-on dire, la confondant avec une écrivaine dont tout montre qu’elle fut aussi une femme libre.

Et puis, au moins, pas de bons sentiments. La naïve jupière seule avec son amoureux : « "Je suis orphelin. Je n’ai plus ni père ni mère." Elle ouvrit grand la bouche. C’était trop beau ». Ledit amoureux, quelques pages plus loin, est arrivé à ses fins avec la même : « Ah ! l’amour ! C’est cela ? C’est cette attrape-là ? (…) Tant avant, si peu de choses après ! » Ouvrière, révolté, notaire, personne n’échappe au ton grinçant. Satire ou cynisme ? On ne sait pas trop. Et cette indécision narquoise va bien à une histoire de jeunesse et de désir, portée et emportée par la jubilation de narrer.

P. A.

(1) Voir ici

(2) Sur Antenne 2, dans le cadre d’une série intitulée Les Amours des années folles

Illustrations : bois gravés de Claude René-Martin pour le roman de Lucie Delarue-Mardrus François et la liberté

2 commentaires

2 commentaires

-

Par Pierre Ahnne le 23 Août 2022 à 18:15

C’est l’automne. Si, si, ne comptons pas sur le temps qu’il fait pour nous l’apprendre, du reste qu’a encore à nous dire, par les temps qui courent, le temps qu’il fait ?

Fions-nous plutôt aux libraires, dont les tables, dès la semaine dernière, ont accueilli les premiers ouvrages de cette rentrée, la douzième pour ce blog.

Parmi eux, certains dont on parle déjà beaucoup… Il y en a d’autres, inévitablement, dont on parlera moins, et dont certains mériteraient qu’on en parle pour le moins autant.

Plutôt que d’énumérer des thèmes, essayons de repérer des tendances, susceptibles de nous renseigner sur l’évolution du genre qui m’occupe surtout : le roman.

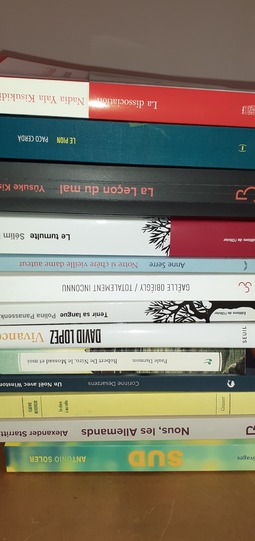

D’abord, si j’en juge à ce que j’ai lu ou qui figure encore sur ma pile, l’air du temps est décidément aux gros livres. Plusieurs d’entre ceux que je compte évoquer comprennent plus de 400 pages, et l’un flirte avec les 600. Les auteurs ne doutent de rien, qui sont sûrs de ne pas perdre le lecteur en route sur pareilles distances… Il est vrai qu’il s’agit parfois de romans choraux, envisageant franchement de peindre une époque (Le Pion, Paco Cerdà, La Contre Allée ; Sud, Antonio Soler, Rivages – tiens, deux Espagnols).

D’abord, si j’en juge à ce que j’ai lu ou qui figure encore sur ma pile, l’air du temps est décidément aux gros livres. Plusieurs d’entre ceux que je compte évoquer comprennent plus de 400 pages, et l’un flirte avec les 600. Les auteurs ne doutent de rien, qui sont sûrs de ne pas perdre le lecteur en route sur pareilles distances… Il est vrai qu’il s’agit parfois de romans choraux, envisageant franchement de peindre une époque (Le Pion, Paco Cerdà, La Contre Allée ; Sud, Antonio Soler, Rivages – tiens, deux Espagnols).Plus modestement, si j’ose dire, l’autobiographie, quel que soit le nom qu’on lui donne, persiste. Elle croise parfois l’Histoire, comme dans Nous, les Allemands, d’Alexander Starritt, chez Belfond (la Seconde Guerre mondiale vue du mauvais côté, sur le front russe) ou Le Tumulte, de Sélim Nassib, au Seuil (Beyrouth, bien sûr).

Parfois aussi elle se contente d’adopter les détours, décalages et ruses habituels : Tenir sa langue, de Polina Panassenko, à l’Olivier (une enfance entre russe et français), Vivance (David Lopez, de retour à vélo sur les routes de France ; Seuil), Un chien à ma table (Claudie Hunzinger, à l’écoute du monde depuis, toujours, son ermitage vosgien ; Grasset), Totalement inconnu (Bourgois), où Gaëlle Obiégly poursuit son entreprise singulière…

Par ailleurs, l’intérêt pour le roman biographique (quel que soit le nom…, etc.) ne faiblit pas. Nous

aurons ainsi Le Pion (Paco Cerdà, La Contre Allée – un joueur d’échecs), Robert de Niro, le Mossad et moi (Paule Darmon, L’Antilope – un espion israélien), Un Noël avec Winston (Corinne Desarzens, La Baconnière – vous voyez qui).

aurons ainsi Le Pion (Paco Cerdà, La Contre Allée – un joueur d’échecs), Robert de Niro, le Mossad et moi (Paule Darmon, L’Antilope – un espion israélien), Un Noël avec Winston (Corinne Desarzens, La Baconnière – vous voyez qui).Cependant, l’imaginaire ne perd pas ses droits. La preuve : Quelque chose à te dire, thriller psycho-littéraire de Carole Fives, chez Gallimard ; Notre si chère vieille dame auteur, d’Anne Serre, au Mercure de France (inclassable et ludique, comme toujours) ; La Dissociation, premier roman de Nadia Yala Kisukidi, au Seuil, qui conte les aventures d’une naine chez les zonards ; La Leçon du mal, ou l’horreur au lycée, de Yûsuke Kishi, chez Belfond ; Sud, d’Antonio Soler, tissu de fictions sur fond de canicule et de désarroi urbain, chez Rivages.

On en vient à l’apprécier, l’imaginaire… Il nous repose de l’étrange obsession de l’histoire vraie, et, bien souvent, est plus vrai qu’elle. Vous allez dire que je prêche pour ma paroisse, moi qui mets en scène le diable dans un roman à paraître en octobre (Faust à la plage, aux éditions Vendémiaire, voir ici). Vous n’aurez pas tort : l’être humain est ainsi…

Bonne rentrée, bonnes lectures,

P. A.

1 commentaire

1 commentaire

-

Par Pierre Ahnne le 25 Juillet 2020 à 09:00

Qu’est-ce que le régionalisme ? Certes, il y a toutes les histoires d’escargots et de soupe aux herbes sauvages. Mais Vercel ? Et Giono ? Et Ramuz ? Parce qu’ils parlent d’une région, doivent-ils être considérés comme des écrivains régionaux ?

Qu’est-ce que le régionalisme ? Certes, il y a toutes les histoires d’escargots et de soupe aux herbes sauvages. Mais Vercel ? Et Giono ? Et Ramuz ? Parce qu’ils parlent d’une région, doivent-ils être considérés comme des écrivains régionaux ?Pour Pourrat, c’est un peu plus compliqué. Vialatte, qui fut son ami et dont il fut le mentor, règle la question à sa manière : « Le régionalisme est un exotisme de choix » ; « il y a, au fond, dans Pourrat, aussi peu d’Auvergne que possible et (…) ce qu’il appelle Auvergne n’est qu’un pays inventé par le cœur ». Vu comme ça, évidemment… Accuserait-on Baudelaire de vouloir faire couleur locale quand il écrit « La Chevelure » ? Et l’auteur des Fruits du Congo va plus loin encore : « Pourrat a fait l’Auvergne », proclame-t-il, définitif, « il a sauvé l’Auvergne de sa légende », en en faisant « un site "où souffle l'esprit" » (1).

Errements

Mais Vialatte a beau dire… Henri Pourrat, né (1887) et mort (1959) à Ambert (Puy-de-Dôme), comptait, parmi les auteurs dont il avait subi l’influence, Rousseau mais aussi, et l’allusion ci-dessus suffirait à le rappeler, Barrès. Il célébrait « l’énergie » comme une force qui nous vient de nos pères, et, dans sa philosophie en gros sabots, Socrate, annonciateur du rationalisme (?), préfigurait Hitler. Il chantait la figure du Paysan, était apôtre du Retour à la terre, accueillit Pétain à Ambert et fut décoré de la Francisque. Vialatte, fort embarrassé sans doute, préfère éviter de rappeler ces détails. Et il est vrai aussi que Pourrat s’éloignera du tristement fameux régime, aidera des juifs et des partisans menacés…

De toute façon, on ne peut pas réduire le régionalisme à ses dérives, ni l’auteur de Gaspard des montagnes (pas plus qu’aucun auteur, du reste) à ses errements. Il n’en reste pas moins que l’œuvre a indéniablement son côté ethnographique. À côté des romans (Vent de mars, prix Goncourt 1941), des essais, des poèmes, elle comprend les treize volumes du Trésor des contes (Gallimard, 1948 / 1962), pour lesquels notre homme a réalisé, à partir de la tradition orale auvergnate, un travail comparable à celui des frères Grimm. Quant aux quatre volumes relatant l’épopée de Gaspard, ils sont aussi un précieux ouvrage documentaire sur la vie qu’on menait du côté d’Ambert sous le Premier Empire et la Restauration ; avec chansons, légendes, historiettes et proverbes (« Quand on sème des épines, on ne va pas sans sabots » ; « Quand l’arbre tombe, tout le monde court à la feuille »).

Sombres histoires

Quatre romans : Le Château des sept portes, L’Auberge de la Belle Bergère, Le Pavillon des amourettes, La Tour du levant. Plus de sept cents pages, rééditées en 2006 par Albin Michel, qui les avait publiées entre 1921 et 1931, année où l’ensemble reçut le Grand Prix du roman de l’Académie française. Le gros volume de 2006 rassemble les quatre tomes, divisés chacun en « Veillées », à leur tour divisées en « Pauses ». Un « dit la vieille », au début de chaque volume, l’inscrit dans une manière de tradition orale. Pourrat n’est pas Ramuz, qui sut faire d’un parler local une écriture toute personnelle et parfaitement inimitable — même si Vialatte, encore lui, parle, à propos de l’Auvergnat, de « son style, âpre et onctueux à la fois, comme du Fénelon revu par Walt Whitman ». Cependant, un jeu discret mais efficace sur les pronoms personnels installe le récit dans un espace ménagé entre narrateur, personnage et commentateur anonyme (« Mais Gaspard entendait s’acharner contre elle. Qu’elle souffre, tant pis : je souffre assez, elle peut bien souffrir ! » ; « Quand on est loin, les soirs, ou la nuit, tout seul, on la revoit, Anne-Marie, assise sous un sureau. Elle me regardait, le front un peu baissé… »).

Qu’est-ce que ça raconte ? Mon Dieu, vous imaginez bien qu’on ne lit pas ça d’une traite, et qu’il est un peu difficile de se rappeler les détails… En gros, c’est l’histoire d’Anne-Marie Grange. Adolescente, elle a été laissée seule une nuit dans la maison de ses parents, en pleine montagne. Des hommes sont venus, qui cherchaient un document qu’ils voulaient voler car il valait gros, une sombre histoire. Elle parvient à se barricader, le chef a perdu son couteau, il passe la main sous la porte pour le récupérer, elle, qui n’a pas froid aux yeux, empoigne l’arme et lui tranche sec deux ou trois doigts. À partir de là, il voudra se venger. Voilà, c’est tout.

Robert, noble déclassé qui s’est fait bandit, poursuit Anne-Marie d’une haine ambiguë (« Il avait pour elle un goût trouble et furieux »). Heureusement, il y a le cousin Gaspard, héros à l’ancienne que Vialatte compare à Ulysse et à Roland. Ce paysan montagnard, sorte de Till Eulenspiegel auvergnat, a servi l’empereur (tandis que « les messieurs » tombés dans le crime « étaient pour le roi »). Au long des quatre volumes, on suit les embûches de Robert, qui, pour mieux se venger, s’est fait, déguisé en honnête homme, épouser par Anne-Marie (tiens, tiens…). Celle-ci est amoureuse de son cousin, ça va de soi, seulement il y a la foi jurée et, peut-être, plus subtilement, un obscur attrait pour le pervers mari. Mais le texte ne le dit pas. Il dit le dévouement et la vaillance de Gaspard, d’autant plus chevaleresque qu’il sait qu’Anne-Marie ne cédera jamais à sa passion et ne voudrait pas qu’elle soit autre qu’elle n’est. La fin, sans happy end, restera indécise. « Il nous a fallu vivre en cachant notre cœur ».

C’est très lent et répétitif. Avec de soudaines accélérations, et alors ce ne sont qu’auberges lugubres, coups de pistolet, incendies, enlèvements et séquestrations. Ça a le charme d’un roman-feuilleton, qui frôle sans cesse le fantastique. Car c’est « une singulière chose d’être la nuit à épier dans ces bois des vieilles peurs (…). Ces roches, ces fougères, ces souches biscornues peuvent chacune cacher on ne sait quoi » ; « Il y a une inquiétude sur ces espaces. Tel bouleau qui penche au coin d’une pâture paraît blanc comme un revenant ». Oui. Et le lecteur retrouve le goût des longues soirées, des poêles qui ronronnent, du silence et des pages qui tournent.

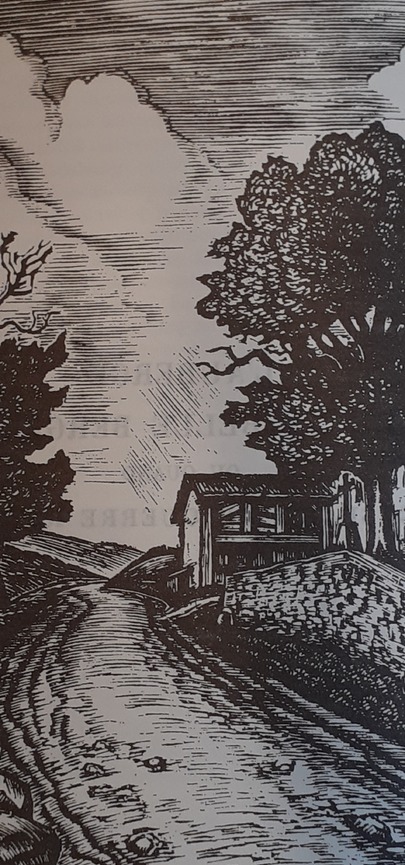

Mais il y a plus. Lenteur, répétitions, disais-je, cependant la lenteur est nécessaire quand il s’agit des lieux peut-être plus que des hommes, et la répétition contribue à les évoquer, en faisant du roman une sorte de longue invocation lyrique. Les ravissants bois gravés de François Angeli, qui accompagnaient la première édition et sont reproduits dans l’édition actuelle, représentent tous des endroits absolument vides de personnages. C’est si bien vu. Car ce sont les maisons abandonnées à des carrefours déserts qui ont ici le premier rôle. C’est une nature austère, des forêts qui « n’ont rien de trop gai ». « L’été, en ces matinées un peu sombres, nul bruit, sinon parfois d’une vieille cloche par-delà les lointaines masses d’arbres ». Pourtant, les montagnes sont comme habitées par une force ascensionnelle, et le paragraphe qui les décrit se termine souvent en menant le regard vers le ciel : « Un amas de nuées, gonflées comme des ballots de plumes, pass[e] en glissant au fond du soir » ; une vallée, reflétée dans un lac, est « plus brillante que la vraie, avec un air, si bleue et suspendue, d’être déjà en Paradis ».

Que ce Paradis soit une préfiguration du vrai, Pourrat, semble-t-il, le croyait. Mais il se garde de le dire, et sa ferveur, sans religiosité indiscrète, reste plus imprécise et plus profonde. Laissons une dernière fois la parole au plus illustre de ses admirateurs : « Il y a toujours chez Pourrat de l’Âge d’or, du Soleil levant, un Paradis perdu dont on cherche la clé et qu’on entrevoit quelquefois par une fente de la porte, et toute sa vie en est illuminée comme une toile de Rembrandt »…

P. A.

(1) Toutes les citations de Vialatte sont empruntées à l’excellent numéro 42 des Cahiers Alexandre Vialatte, intitulé Henri Pourrat, roi des jardins et consacré aux articles écrits par Vialatte à propos des œuvres de son aîné (Association des Amis d’Alexandre Vialatte, 2017).

Illustrations :

- Bois gravé de François Angeli, Le Grand Chemin, bois gravé illustrant Gaspard des montagnes

- Henri Pourrat par Alexandre Vialatte, dessin figurant dans le numéro 42 des Cahiers Alexandre Vialatte

2 commentaires

2 commentaires Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique

Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Critiques de livres, courtes fictions, entretiens avec des auteurs, billets d'humeur...

Twitter

Twitter del.icio.us

del.icio.us Facebook

Facebook Digg

Digg Technorati

Technorati Yahoo!

Yahoo! Stumbleupon

Stumbleupon Google

Google Blogmarks

Blogmarks Ask

Ask Slashdot

Slashdot