-

Par Pierre Ahnne le 20 Janvier 2024 à 08:30

C’est l’histoire d’une désorientation. « Mathilde est désorientée », la quatrième de couverture le dit et rarement formule aura été plus juste. Les temps, autour de l’héroïne-narratrice, se font étranges et étrangers : ça commence avec la mort de Leonard Cohen coïncidant presque exactement avec l’élection de Donald Trump ; et puis il y a les attentats, la pandémie, plus tard, l’Ukraine… Que dirait Mathile aujourd’hui ?

C’est l’histoire d’une désorientation. « Mathilde est désorientée », la quatrième de couverture le dit et rarement formule aura été plus juste. Les temps, autour de l’héroïne-narratrice, se font étranges et étrangers : ça commence avec la mort de Leonard Cohen coïncidant presque exactement avec l’élection de Donald Trump ; et puis il y a les attentats, la pandémie, plus tard, l’Ukraine… Que dirait Mathile aujourd’hui ?Cette professeure d’histoire heureuse en ménage, mère d’une jeune Lola plus adolescente que nature, ne reconnaît plus le monde et ne s’y reconnaît plus elle-même (« T’es là et t’es pas là, c’est relou », dit Lola). Ses propres sens lui jouent des tours, « senteurs de fougères », « goût de fromage blanc aux myrtilles » – et la perte complète des perceptions tactiles vient résumer métaphoriquement son état d’esprit.

Prudence et messages

En même temps les signes dans sa vie se multiplient, qu’elle s’efforce en vain d’interpréter. Ce sont des conversations surprises dans la rue, des mails curieusement significatifs dans sa boîte spam (« Revivez des moments exceptionnels de votre vie », « À vos côtés pour vous aider à trouver la solution »…) ; c’est enfin le manuscrit découvert après la mort de son grand-père dans les affaires de ce vieux monsieur arrivé jadis de sa Tunisie natale, et qui raconte la drôle d’histoire d’un violon avec celle d’un typographe chargé de composer au plomb mots et phrases – encore une image-programme. Pendant tout ce temps, Mathilde revisionne obstinément la vidéo du concert de Leonard Cohen à Jérusalem en 1972.

Pas facile de décrire la désorientation. Moins encore de la faire éprouver. Le personnage ne parvient plus à relier entre elles les images du monde, et, à trop bien le mettre en scène, on risque d’égarer le lecteur lui-même, qui finit par attendre prudemment que les intentions de l’auteur se précisent. Le ton, d’un enjouement légèrement systématique, façon École des loisirs, lui rend parfois ici, avouons-le, le temps un peu long.

Typographe et violon

Mais il reste optimiste. Il sait qu’il a affaire à la remarquable traductrice d’un des plus grands écrivains de la fin du XXe siècle (1). De fait, quand Mathilde, sur un coup de tête, prend l’avion, le récit décolle. Où aller quand on est désorienté ? En Orient. Dans le cas de Mathilde, en Israël, où elle s’est rendue enfant avec ses parents, où vit une partie de sa famille et dont elle possède la langue. Dans l’avion elle se trouve coincée « entre un juif orthodoxe et une fille osseuse » avec tatouages et piercing, nouveau signe annonciateur, de la suite et d’une très progressive remise en ordre, ce que viendra confirmer dès l’arrivée à Tel-Aviv le retour du toucher dans les doigts de Mathilde.

Bien sûr, ça ne se fait pas non plus instantanément. Notre amie loue une voiture et erre, se perd du côté de Capharnaüm, synonyme de chaos mais dont le nom signifie « consolation », passe la nuit dans la carcasse d’un tank (« Je ne sais s’il est syrien ou israélien »), parmi les jappements des chacals et les grognements des sangliers. Elle rencontre divers personnages : un cousin dont le discours d’annonce et de mise en garde vaudrait à lui seul le voyage (et la lecture) ; un marchand de cerises, une vendeuse de grillades, un automobiliste religieux, anti-Arabes et irascible, mais bienveillant (« Malheureuse, tu connais pas les règles de base ? Si tu es suffisamment débile pour faire du stop à dix kilomètres de Jéricho, tu dois au moins connaître les règles »). Les paroles et les voix, admirablement restituées, alternent avec les images d’un pays « devenu des blocs de gens qui ne veulent pas se parler » et où notre héroïne multiplie pourtant les échanges, tandis que des scènes de son enfance lui reviennent en mémoire avec une singulière intensité.

Les signes et messages dispersés dans la première partie se voient aussi, comme en passant, rétrospectivement décryptés : on comprendra pourquoi Mathilde est restée fascinée par l’aimant avec lequel elle jouait chez sa grand-mère ; pourquoi le concert de Cohen ; pourquoi le typographe et le violon… On comprendra surtout que le désordre apparent du livre mimait une quête à tâtons dont l’aboutissement n’est au fond pas l’essentiel, ni le dénouement dramatique, à tous les sens du terme, qui en fait une mort symbolique et une renaissance. Ce qui lui donnait tout son prix, c’était le tâtonnement. Et le rapport au monde qui l’anime, résumé d’un mot par le titre : Qui-vive…

P. A.

(1) Aharon Appenfeld, dont Valérie Zenatti a traduit en grande partie l’œuvre, et auquel elle a consacré, chez le même éditeur, un beau livre intitulé Dans le faisceau des vivants (2019). Voir aussi ici ou ici.

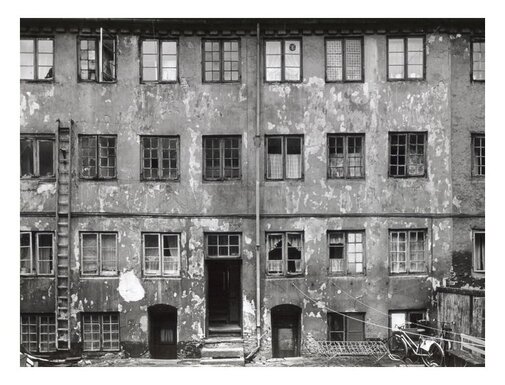

Illustration : Jéricho

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Pierre Ahnne le 16 Janvier 2024 à 18:31

Pourquoi lit-on des romans d’espionnage ? Je me suis déjà interrogé à plusieurs reprises(1) sur le plaisir particulier qu’ils procurent ou, plus encore, sur les mystérieuses affinités liant les situations qu’ils évoquent au romanesque et la figure de l’espion à celle de l’écrivain. Si on creusait sérieusement la question on y trouverait sans doute la satisfaction, chez le lecteur, de partager en imagination un savoir secret ; le thème de la trahison, toujours brûlant ; le vertige des vérités empilées ; un mécanisme complexe lié au fait d’écouter l’histoire et, souvent, les propos de ceux qui doivent avant tout ne rien raconter et ne rien dire…

Pourquoi lit-on des romans d’espionnage ? Je me suis déjà interrogé à plusieurs reprises(1) sur le plaisir particulier qu’ils procurent ou, plus encore, sur les mystérieuses affinités liant les situations qu’ils évoquent au romanesque et la figure de l’espion à celle de l’écrivain. Si on creusait sérieusement la question on y trouverait sans doute la satisfaction, chez le lecteur, de partager en imagination un savoir secret ; le thème de la trahison, toujours brûlant ; le vertige des vérités empilées ; un mécanisme complexe lié au fait d’écouter l’histoire et, souvent, les propos de ceux qui doivent avant tout ne rien raconter et ne rien dire…Candide à Saïgon

Le genre a gagné ses lettres de noblesse avec Conrad, Graham Greene et quelques autres Anglo-Saxons. Du coup, la Bible n’est jamais loin… Comme, peut-être, David Park, né dans une famille protestante d’Irlande du Nord, Michael (alias Mickey), dans les plaines d’Amérique, a grandi sous le regard attentif du Dieu vengeur qui extermine les premiers-nés d’Égypte ou envoie en Canaan douze espions dont seuls deux, à leur retour, échapperont à sa colère. Quand ce héros-narrateur se retrouve, jeune, idéaliste et vierge, à Saïgon en 1973, puis quand il est recruté par un certain Donovan pour la CIA, même si entre-temps Steinbeck, Hemingway et Fitzgerald ont remplacé le livre de chevet de son enfance, il sera en proie aux scrupules de conscience qu’on imagine. « Vous devriez rejoindre la seule vraie foi, Mickey, puisque vous êtes si timoré », lui dit son mentor, irlandais, comme son nom l’indique, et catholique. « Allumez un cierge, dites un Je vous salue Marie, et absolvez-vous d’une partie de cette culpabilité qui vous pourrit la vie ».

Le rôle de Michael, au début, « consistait surtout à brasser du papier » ; mais sa participation à un « interrogatoire » (« J’étais conscient d’avoir plus en commun avec le détenu qu’avec mon compatriote »), la découverte des crimes de guerre commis dans les villages, l’abandon des collaborateurs vietnamiens lors de la chute de la ville le feront sortir de sa position de spectateur naïf. « Vous ne rentrerez jamais chez vous », lui avait prédit sa logeuse, madame Binh. « Votre cœur reste toujours ici ». De fait, quand nous découvrons Mickey au début du roman, retraité après une carrière de diplomate, veuf d’une femme aimée, seul dans la grande maison au bord de l’Atlantique où il écrit le récit que nous lisons, Saïgon est toujours là, au fond de sa mémoire. Et l’arrivée d’un curieux DVD, la « résurgence soudaine et inattendue de deux hommes » dont l’un n’est autre que Donovan, jamais revu depuis le Vietnam, déclenchent le retour en force des souvenirs.

Meaulnes au Nouveau-Mexique

Les images du passé affluent, « ruelles étroites » sillonnées « de mobylettes et de scooters », « lumières de la ville » reflétées par le Mékong, « pales en bois des ventilateurs », « neige noire » des documents brûlés avant la fuite… L’ambiance crépusculaire qui baigne tout le livre n’est pas seulement due au sentiment chez le héros vieillissant d’avoir « servi le mauvais maître », non plus qu’à la découverte, rétrospective ou remémorée, du caractère « vague et malléable » de la notion de « bien commun ». Elle tient d’abord à la construction même du livre. Une première partie nous ramène, avec Michael en train de l’écrire, à Saïgon, une seconde nous permet de comprendre les raisons de ce retour vers un passé jamais effacé. On y retrouvera un Donovan transformé et proche de la mort, qui, dans le décor antithétique du désert du Nouveau-Mexique, offrira à Michael la possibilité ultime d’une manière d’expiation. Poids du passé, culpabilité, fardeau de l’homme blanc sont la part la plus immédiatement visible de l’ensemble, dont ils font un chant funèbre et la descente « au cœur des ténèbres » intérieures.

Mais il y a plusieurs romans dans le roman de David Park. S’il écarte ironiquement à plusieurs reprises les lieux communs de l’espionnage classique, un autre modèle se dessine peu à peu à travers le récit qu’il prête à son héros. Le « roman français préféré » de celui-ci est Le Grand Meaulnes, nous a-t-il précisé. Ce n’est pas un hasard. Quand Michael prend l’avion avec les multiples précautions de l’ex-professionnel, puis loue une voiture pour aller, au bout de routes de terre hantées de « suprématistes blancs » et de « membres de groupes d’autodéfense » traquant les migrants clandestins, retrouver Donovan dans son ranch isolé, c’est aussi pour « [se] libérer [de lui] une fois pour toutes ». Pour éprouver la certitude que, « au lieu de prononcer ses mots à lui » comme dans les cellules de la CIA où il traduisait en français ses questions, il parvient à « s’exprimer par [sa] propre voix »…

Curieuse forme de roman d’éducation, à très long terme, dont l’aventure finale n’est que l’aboutissement. L’émancipation des figures tutélaires et la compréhension des vérités autrefois dissimulées s’y accomplissent en effet d’abord grâce au travail de la mémoire. Et celui-ci se fait – sous nos yeux – par l’écriture.

P. A.

(1) Voir , par exemple, ici et ici

Illustration : à Saïgon, en 1973

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Pierre Ahnne le 13 Janvier 2024 à 09:29

Il y a deux livres dans le roman de Tiffany Tavernier. Le premier, c’est l’histoire d’Alice, et de son grand amour, jamais désigné autrement que par il. « Avant lui », la vie d’Alice « était comme floue ». « Elle [est] son centre. Il [est] tous ses repères ». Il est maladivement jaloux, lui interdit la compagnie des autres, boit, la trompe, lui ment, lui soutire de l’argent et en vient même à la frapper, mais elle se reproche sa propre « indifférence », son « narcissisme » : « Qu’est-ce qui m’a pris de douter de lui ? (…) Il m’aime tant ».

Il y a deux livres dans le roman de Tiffany Tavernier. Le premier, c’est l’histoire d’Alice, et de son grand amour, jamais désigné autrement que par il. « Avant lui », la vie d’Alice « était comme floue ». « Elle [est] son centre. Il [est] tous ses repères ». Il est maladivement jaloux, lui interdit la compagnie des autres, boit, la trompe, lui ment, lui soutire de l’argent et en vient même à la frapper, mais elle se reproche sa propre « indifférence », son « narcissisme » : « Qu’est-ce qui m’a pris de douter de lui ? (…) Il m’aime tant ».Bref, lâchons le mot, un mot dans l’air du temps comme le sujet lui-même : Alice est sous emprise. Elle mettra longtemps à ouvrir les yeux – tout le livre, qui raconte ce processus très progressif, placé sous le signe de la névrose et de la compulsion. Le problème, avec la compulsion, c’est que, comme chacun sait, elle est répétitive. Le lecteur a tendance à s’agacer de ces situations et de ces réactions qui se réitèrent obstinément ; il en veut un peu à Alice de ne pas prendre la fuite plus tôt, comme chacun autour d’elle le lui conseille. Mais le second problème avec les phénomènes de ce genre, c’est qu’on reste toujours extérieur aux délires d’autrui. Du coup, ces problèmes en sont-ils vraiment ? Notre incompréhension devant celle d’Alice est justement, d’une certaine manière, le cœur du sujet.

Et puis, il y a le second livre. C’est aussi l’histoire d’Alice, d’un grand amour et d’une incompréhension. Due, cette fois, non à la trop grande proximité de ce qui ne peut être vu, mais à l’absolue étrangeté d’un monde complètement différent. Entrée par hasard dans une église, notre amie, que son bourreau a sommée de trouver un emploi, tombe sur une petite annonce indiquant que « l’association diocésaine de Paris » cherche « une assistante pour le promotorat des causes des saints ».

« Censeurs théologiens » et « gouffres de l’enfer »

En clair, la voilà, dans un bureau proche de Notre-Dame, chargée, sous l’autorité bienveillante de monseigneur Berthet, de classer et d’organiser la documentation et les pièces nécessaires à la procédure complexe qui, de chrétiens plus pieux que la moyenne, fait des « serviteurs de Dieu », des « vénérables », des « bienheureux », voire franchement des « saints ». Dans cet univers, Alice, non croyante, c’est un peu l’Ingénu de Voltaire débarquant à la cour de Versailles. Elle va devoir apprendre un langage nouveau, qui parle de « libelles », de « nihil obstat », d’« acteurs » ou de « postulateurs de la cause », d’« enquêtes rogatoires » et de « censeurs théologiens »… Elle rencontre des personnes qu’elle n’a jamais côtoyées (« même à la fac ») : des prêtres, bien sûr, mais aussi toute l’équipe des « filles », Charlotte, Marie-Lise, Anne-So, Isabelle de la Motte de la Margerie. Cathos plus vraies que nature, croquées avec une précision et un respect qui n’excluent pas l’humour – « Je m’en remets à Dieu et tout roule » ; « Avec [sainte Geneviève]… c’est du béton » ; « Vous réexpliquer les vertus chrétiennes ? Ok ».

Le lecteur, à présent, partage la perplexité et l’extériorité d’Alice. Car Tiffany Tavernier ne le ménage pas, insérant sans hésiter dans le récit des fragments de vies de saints, telle sainte Faustine Kowalska, qui nous relate sa visite « dans les gouffres de l’enfer », ou saint Thomas de Cantorbéry, à qui « un oiseau qui savait parler » demanda de l’aider contre un épervier malintentionné – « Aussitôt, l’épervier mourut ». Sans parler des occasionnelles effusions lyriques, ou des versets bibliques, authentiques ou écrits pour l’occasion, qui ponctuent le texte. Que pense vraiment la narratrice de tout cela ? On ne le saura jamais vraiment, et une des grandes forces du livre est de ne jamais tomber ni dans la réelle ironie ni dans l’adhésion pure et simple.

Horizontale et verticale

Pourtant, Alice, à mesure qu’elle se libère du faux amour, sera, plutôt que convertie, amenée à la foi – ou ramenée, les souvenirs d’une enfance au Guatemala, d’une étrange nourrice et d’un rapport fondamentalement religieux au monde lui revenant progressivement. Au cours du récit les « signes » autour d’elle se multiplient, elle reçoit de mystérieuses communications de l’au-delà et, à en croire certains, ferait peut-être un ou deux miracles. Va-t-elle devenir une sainte elle-même ? Le livre s’arrête au seuil de ce chemin périlleux. Son propos est autre. Allant et venant sans arrêt entre les deux mondes d’Alice, il reste tout du long sur la ligne de crête entre deux passions, deux mystères… deux emprises ? « Notre amour tient de ceux, si rares, accordés aux seuls élus (…). J’étais en morceaux et il m’a choisie » – Alice parle de son tortionnaire. Et monseigneur Berthet a cette parole étrange : « Le pire ennemi de l’Amour, c’est l’Amour lui-même ».

Le roman cependant ne suit pas non plus cette piste, qui le mènerait vers d’autres zones d’ombre. Il s’en tient à un dualisme assumé, thématisé, qu’un des prêtres résume en évoquant « l’antinomie de la croix » : « Ici (…), la verticale : le Christ en gloire, la transcendance, les saints (…). Et ici, l’horizontale : le monde incarné, avec ses masses d’ombres (…). Au centre (…), le point d’intersection (…). La troisième voie en quelque sorte ». En plaçant son héroïne en ce « centre », Tiffany Tavernier tient vive et féconde la contradiction qui fonde son livre, où le sujet sociétal au goût du jour croise un autre sujet, étranger jusqu’à la provocation à tout air du temps. Son audace est de donner à cette gageure littéraire la dimension ouvertement et authentiquement métaphysique qui lui confère sa profondeur.

P. A.

Illustration : Jacopo di Cione, 1370

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Pierre Ahnne le 9 Janvier 2024 à 17:41

Cette histoire, Marie Sizun l’a déjà racontée. « Ça n’a rien à voir », déclare-t-elle cependant lorsqu’on lui en fait la remarque. Et, en effet, quand Éclats d’enfance (Arléa, 2009) était tourné vers l’extérieur, la « villa » proprement dite, ce curieux passage coudé qui relie le bout de la rue Haxo à la rue de Belleville, ou vers le quartier qui l’environne, tout au fond du XX e arrondissement de Paris, ici, le récit des premières années de l’écrivaine se recentre et se resserre sur le domaine du plus intime.

Cette histoire, Marie Sizun l’a déjà racontée. « Ça n’a rien à voir », déclare-t-elle cependant lorsqu’on lui en fait la remarque. Et, en effet, quand Éclats d’enfance (Arléa, 2009) était tourné vers l’extérieur, la « villa » proprement dite, ce curieux passage coudé qui relie le bout de la rue Haxo à la rue de Belleville, ou vers le quartier qui l’environne, tout au fond du XX e arrondissement de Paris, ici, le récit des premières années de l’écrivaine se recentre et se resserre sur le domaine du plus intime.L’appartement-mère

C’est l’histoire de l’appartement. Elle commence avec lui (« J’ai deux ans et je suis dans l’appartement. Ce qu’il y avait avant, je ne m’en souviens pas ») ; elle se termine quand on le quitte (« Je partis en claquant la porte derrière moi. Et j’eus le sentiment que je laissais là […] un monde »). Entre-temps, le très modeste logement (une pièce, cuisine, WC) aura aussi été le cadre d’une aventure familiale et personnelle, dont les épisodes se succèdent selon un ordre chronologique sans esbroufe, de même que l’émotion y naît de la simplicité et du phrasé, sans emphase. Ce sont d’abord les années de solitude bienheureuse avec la mère, tandis que la guerre retient au loin un père devenu improbable. Et qui revient pourtant, première catastrophe, vite suivie d’une seconde, l’arrivée du petit frère. Ensuite, c’est le départ du père, la naissance d’une demi-sœur, inexplicable et inexpliquée, l’école, puis le lycée, dans chaque cas avec des ratés, de faux départs, tant celle qui nous parle a du mal à trouver sa place dans le monde du dehors. Quand elle la trouve, c’est le déménagement.

Car le premier rôle reste, comme souvent chez l’auteure de La Maison-Guerre (Arléa, 2015) et de La Maison de Bretagne (Arléa, 2021), aux lieux, aux objets qu’ils abritent, aux atmosphères qu’ils sécrètent. L’appartement, c’est plus que l’appartement : « C’est mon écorce, ma coquille, mon nid (…). Sa lumière, ses couleurs, son odeur sont à moi autant que la présence de ma mère », lit-on dans les premières pages, où se multiplient les images d’enveloppement – « bassine de zinc » du bain puis « grande serviette éponge », cuisine « minuscule et tranquille » où « le ronflement rassurant de l’arrivée du gaz » contribue à créer une ambiance douillette. L’appartement est l’autre corps de la mère, et l’« amour » que lui porte la narratrice va de pair avec celui qu’elle voue au second grand personnage de son récit.

En sortir

Marie Sizun fait de cette jeune femme pleine de vivacité et de charme, de son courage, de sa « fragilité », aussi, qui la conduira un temps en hôpital psychiatrique, un portrait où la tendresse ne glisse jamais dans la mièvrerie propre à tant de textes actuels sur le même thème. Si celui-ci y échappe, c’est aussi que le rapport, sinon à la mère, en tout cas au lieu, n’est pas dépourvu d’ambivalence. Et le déplacement métonymique des affects, de la première sur le second, leur permet de s’exprimer en toute liberté. Cet appartement bien-aimé, l’enfant puis l’adolescente ne rêvent que de le voir changer. « Incorrigible », dit-elle, « je réfléchissais (…) à la manière dont on pourrait gagner encore un peu de place ». Quitte à espérer la disparition d’une voisine célibataire, ce qui permettrait de relier les deux logements… Notre amie a vite compris qu’il faudra, d’une manière ou d’une autre, quitter un jour ce cocon qui est également un lieu de relégation sociale. Chose rare chez l’écrivaine de l’intime qu’est Marie Sizun, la dimension sociale est ici très présente. La pauvreté, le sentiment d’inégalité né au contact de condisciples issues d’autres milieux sont en permanence, et de plus en plus, soulignés.

Animée par la volonté farouche d’échapper à sa condition, la future romancière, en attendant d’y parvenir, hante le cinéma des « Tourelles », « en face du métro Porte-des-Lilas », où des portes s’ouvrent sur un ailleurs. Comme en ouvre aussi la lecture, bien sûr. Au grand déplaisir de « tante Alice », la petite fille dévore Mauriac et Zola, prélevés au hasard sur « la vieille étagère de livres ayant appartenu à [sa] grand-mère ». Ce récit qui n’est pas sous-titré roman flirte sans cesse avec la fiction. Avec, par moments, le naturalisme (« Un enfant ! Maintenant ! Elle ! […] Comme dans Maupassant »). Avec, surtout, les livres de Marie Sizun, où la présence des choses fait naître si souvent de rapides épiphanies : « Je voyais la lumière s’installer le matin à la fenêtre, les rayons de soleil glisser sur le plancher, jouer sur les meubles, caresser les murs » ; « Je garde le souvenir ébloui de cette vitre écrasée de gouttes de pluie comme fluorescentes, dans le crépitement de l’averse et le souffle incertain d’un orage lointain »… A-t-on vraiment de tels « souvenirs » d’enfance et d’adolescence ? Entre réminiscence et réinvention, reconstitution et réécriture, ceux-ci sont aussi vrais que le « mentir-vrai » des romans.

P. A.

Illustration : Maurice Denis, L'Enfant dans la porte, 1897

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Pierre Ahnne le 25 Novembre 2023 à 09:05

À la première page, le journal parle de la grippe espagnole et du traité de Versailles. L’enfant est heureuse, seule avec sa mère. Mais celle-ci, prise d’une « sombre fureur », devient soudain « une étrangère indéchiffrable » et la petite fille s’imagine avoir été « échangée quand [elle] ét[ait] bébé ». « Je portais les tasses dans la cuisine », ajoute-t-elle, « et au plus profond de moi de longs mots étranges rampaient lentement autour de mon esprit en tissant une sorte de membrane protectrice ».

À la première page, le journal parle de la grippe espagnole et du traité de Versailles. L’enfant est heureuse, seule avec sa mère. Mais celle-ci, prise d’une « sombre fureur », devient soudain « une étrangère indéchiffrable » et la petite fille s’imagine avoir été « échangée quand [elle] ét[ait] bébé ». « Je portais les tasses dans la cuisine », ajoute-t-elle, « et au plus profond de moi de longs mots étranges rampaient lentement autour de mon esprit en tissant une sorte de membrane protectrice ».Mystère de la simplicité

Comme dans L’Enfant de Vallès, une scène inaugurale annonce de façon saisissante les thèmes essentiels d’Enfance, premier tome de la trilogie autobiographique de Tove Ditlevsen, publiée entre 1967 et 1971. Jeunesse et Dépendance devraient suivre chez le même éditeur français. Les trois volumes ont largement contribué à la célébrité de l’écrivaine danoise, née en 1917 et qui s’est suicidée en 1976. La quatrième de couverture fait d’elle « la pionnière de l’écriture autobiographique », formulation curieuse, qui jette saint Augustin, Rousseau, Chateaubriand, Leiris et beaucoup d’autres dans les abîmes du non-être. Mais Tove Ditlevsen n’y est pour rien. Et ce n’est pas sa faute non plus si son livre met le blogueur, comme il arrive parfois, dans un prometteur embarras : on est immédiatement saisi par ce récit d’une enfance passée dans le quartier de Verterbro, à Copenhague, et emporté d’autant plus sûrement qu’on aurait d’abord du mal à dire pourquoi. Qu’est-ce qui fait la force d’un texte apparemment aussi simple ?

Sa simplicité, d’abord. Une impression de fausse évidence, qu’il faut beaucoup d’art pour créer. La dureté des rapports (« Quand elle [la mère] et moi, nous sommes unies par la même peur, elle me tombe dessus »), la misère sociale (« Soit les hommes buvaient – la majorité d’entre eux –, soit ils nourrissaient une haine violente à l’égard de ceux qui buvaient »), tout est énoncé uniment, avec une lucidité paisible et désarmante.

Au présent

Nous sommes dans un foyer ouvrier, au sein d’un quartier populaire, au début du XXe siècle. La pauvreté et l’alcool sont omniprésents, le père, Ditlev, social-démocrate convaincu, s’indigne du sort de Sacco et de Vanzetti, le frère, Edvin, est en apprentissage et tousse, Ruth, la seule amie, fréquente les grandes qui traînent « dans le coin des poubelles » et « parlent en ricanant d’alcool, d’adultère et de relations secrètes dont on ne peut même pas dire le nom ». Cependant l’absence de distance, la constante adhérence au présent, qui sont le deuxième atout du texte, excluent le jugement analytique ou le commentaire surplombant, plaies actuelles de tant de récits comparables. Cette installation dans le point de vue le plus immédiat permet parfois l’humour et la fausse naïveté (« À ce que je comprends, [un conservateur] est le pire de ce que l’être humain peut être » ; avec deux autres institutrices, « mademoiselle Matthiassen (…) m’inspire la conviction absolue que les femmes ne peuvent s’accomplir dans leur domaine professionnel que si elles n’ont pas de seins »). Elle ouvre aussi de temps à autre sur le fantastique (« Je vois le tas de vêtements derrière la porte se transformer en longs bras crochus »). Surtout, elle est au principe d’une construction qui s’efface derrière l’impression de désordre accentuée par l’usage de la juxtaposition et les courts chapitres.

L’enfance comme une peau

Le temps passe, pourtant, de façon presque insensible : « L’enfance est longue et étroite comme un cercueil, on ne peut pas s’en échapper sans aide » ; mais un peu plus loin elle « est devenue fine et plate, fragile comme une feuille de papier » ; l’avenir approche, « un colosse monstrueux d’une force herculéenne »… Dernière page : « Les derniers morceaux de cette enfance se détachent de moi comme les lambeaux d’une peau brûlée par le soleil ».

Ce motif de l’enveloppe protectrice constitue, troisième élément clé, un fil conducteur discret mais continu, et qui porte le livre. Consciente de sa singularité, Tove, parmi ses camarades de classe, accepte de jouer le rôle du clown : « Ce rôle et ma bêtise avérée me protègent de leur méchanceté sans limite » ; « Mon masque est la bêtise et je fais bien attention à ce que personne ne me l’arrache »… Il est cependant une autre « membrane protectrice », et un autre thème qui court depuis le tout début d’Enfance. « En deuxième année d’école primaire », la petite narratrice songe à « écrire des psaumes » (« C’est ce que je trouve le plus beau »). Plus tard, « la face cachée du sexe (…) se laisse beaucoup plus difficilement qu’avant recouvrir par les mots frémissants, jamais écrits, que [son] cœur [lui] murmure toujours ». Ce qui n’empêche qu’un des rédacteurs du journal Socialdemokraten, à qui elle a montré quelques poèmes, a trouvé que « les érotiques [étaient] vraiment les meilleurs », et l’a incitée à revenir « dans un ou deux ans ». Le livre finit aussi sur ce futur possible.

P. A.

votre commentaire

votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique

Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Critiques de livres, courtes fictions, entretiens avec des auteurs, billets d'humeur...

Twitter

Twitter del.icio.us

del.icio.us Facebook

Facebook Digg

Digg Technorati

Technorati Yahoo!

Yahoo! Stumbleupon

Stumbleupon Google

Google Blogmarks

Blogmarks Ask

Ask Slashdot

Slashdot