-

Par Pierre Ahnne le 9 Janvier 2024 à 17:41

Cette histoire, Marie Sizun l’a déjà racontée. « Ça n’a rien à voir », déclare-t-elle cependant lorsqu’on lui en fait la remarque. Et, en effet, quand Éclats d’enfance (Arléa, 2009) était tourné vers l’extérieur, la « villa » proprement dite, ce curieux passage coudé qui relie le bout de la rue Haxo à la rue de Belleville, ou vers le quartier qui l’environne, tout au fond du XX e arrondissement de Paris, ici, le récit des premières années de l’écrivaine se recentre et se resserre sur le domaine du plus intime.

Cette histoire, Marie Sizun l’a déjà racontée. « Ça n’a rien à voir », déclare-t-elle cependant lorsqu’on lui en fait la remarque. Et, en effet, quand Éclats d’enfance (Arléa, 2009) était tourné vers l’extérieur, la « villa » proprement dite, ce curieux passage coudé qui relie le bout de la rue Haxo à la rue de Belleville, ou vers le quartier qui l’environne, tout au fond du XX e arrondissement de Paris, ici, le récit des premières années de l’écrivaine se recentre et se resserre sur le domaine du plus intime.L’appartement-mère

C’est l’histoire de l’appartement. Elle commence avec lui (« J’ai deux ans et je suis dans l’appartement. Ce qu’il y avait avant, je ne m’en souviens pas ») ; elle se termine quand on le quitte (« Je partis en claquant la porte derrière moi. Et j’eus le sentiment que je laissais là […] un monde »). Entre-temps, le très modeste logement (une pièce, cuisine, WC) aura aussi été le cadre d’une aventure familiale et personnelle, dont les épisodes se succèdent selon un ordre chronologique sans esbroufe, de même que l’émotion y naît de la simplicité et du phrasé, sans emphase. Ce sont d’abord les années de solitude bienheureuse avec la mère, tandis que la guerre retient au loin un père devenu improbable. Et qui revient pourtant, première catastrophe, vite suivie d’une seconde, l’arrivée du petit frère. Ensuite, c’est le départ du père, la naissance d’une demi-sœur, inexplicable et inexpliquée, l’école, puis le lycée, dans chaque cas avec des ratés, de faux départs, tant celle qui nous parle a du mal à trouver sa place dans le monde du dehors. Quand elle la trouve, c’est le déménagement.

Car le premier rôle reste, comme souvent chez l’auteure de La Maison-Guerre (Arléa, 2015) et de La Maison de Bretagne (Arléa, 2021), aux lieux, aux objets qu’ils abritent, aux atmosphères qu’ils sécrètent. L’appartement, c’est plus que l’appartement : « C’est mon écorce, ma coquille, mon nid (…). Sa lumière, ses couleurs, son odeur sont à moi autant que la présence de ma mère », lit-on dans les premières pages, où se multiplient les images d’enveloppement – « bassine de zinc » du bain puis « grande serviette éponge », cuisine « minuscule et tranquille » où « le ronflement rassurant de l’arrivée du gaz » contribue à créer une ambiance douillette. L’appartement est l’autre corps de la mère, et l’« amour » que lui porte la narratrice va de pair avec celui qu’elle voue au second grand personnage de son récit.

En sortir

Marie Sizun fait de cette jeune femme pleine de vivacité et de charme, de son courage, de sa « fragilité », aussi, qui la conduira un temps en hôpital psychiatrique, un portrait où la tendresse ne glisse jamais dans la mièvrerie propre à tant de textes actuels sur le même thème. Si celui-ci y échappe, c’est aussi que le rapport, sinon à la mère, en tout cas au lieu, n’est pas dépourvu d’ambivalence. Et le déplacement métonymique des affects, de la première sur le second, leur permet de s’exprimer en toute liberté. Cet appartement bien-aimé, l’enfant puis l’adolescente ne rêvent que de le voir changer. « Incorrigible », dit-elle, « je réfléchissais (…) à la manière dont on pourrait gagner encore un peu de place ». Quitte à espérer la disparition d’une voisine célibataire, ce qui permettrait de relier les deux logements… Notre amie a vite compris qu’il faudra, d’une manière ou d’une autre, quitter un jour ce cocon qui est également un lieu de relégation sociale. Chose rare chez l’écrivaine de l’intime qu’est Marie Sizun, la dimension sociale est ici très présente. La pauvreté, le sentiment d’inégalité né au contact de condisciples issues d’autres milieux sont en permanence, et de plus en plus, soulignés.

Animée par la volonté farouche d’échapper à sa condition, la future romancière, en attendant d’y parvenir, hante le cinéma des « Tourelles », « en face du métro Porte-des-Lilas », où des portes s’ouvrent sur un ailleurs. Comme en ouvre aussi la lecture, bien sûr. Au grand déplaisir de « tante Alice », la petite fille dévore Mauriac et Zola, prélevés au hasard sur « la vieille étagère de livres ayant appartenu à [sa] grand-mère ». Ce récit qui n’est pas sous-titré roman flirte sans cesse avec la fiction. Avec, par moments, le naturalisme (« Un enfant ! Maintenant ! Elle ! […] Comme dans Maupassant »). Avec, surtout, les livres de Marie Sizun, où la présence des choses fait naître si souvent de rapides épiphanies : « Je voyais la lumière s’installer le matin à la fenêtre, les rayons de soleil glisser sur le plancher, jouer sur les meubles, caresser les murs » ; « Je garde le souvenir ébloui de cette vitre écrasée de gouttes de pluie comme fluorescentes, dans le crépitement de l’averse et le souffle incertain d’un orage lointain »… A-t-on vraiment de tels « souvenirs » d’enfance et d’adolescence ? Entre réminiscence et réinvention, reconstitution et réécriture, ceux-ci sont aussi vrais que le « mentir-vrai » des romans.

P. A.

Illustration : Maurice Denis, L'Enfant dans la porte, 1897

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Pierre Ahnne le 25 Novembre 2023 à 09:05

À la première page, le journal parle de la grippe espagnole et du traité de Versailles. L’enfant est heureuse, seule avec sa mère. Mais celle-ci, prise d’une « sombre fureur », devient soudain « une étrangère indéchiffrable » et la petite fille s’imagine avoir été « échangée quand [elle] ét[ait] bébé ». « Je portais les tasses dans la cuisine », ajoute-t-elle, « et au plus profond de moi de longs mots étranges rampaient lentement autour de mon esprit en tissant une sorte de membrane protectrice ».

À la première page, le journal parle de la grippe espagnole et du traité de Versailles. L’enfant est heureuse, seule avec sa mère. Mais celle-ci, prise d’une « sombre fureur », devient soudain « une étrangère indéchiffrable » et la petite fille s’imagine avoir été « échangée quand [elle] ét[ait] bébé ». « Je portais les tasses dans la cuisine », ajoute-t-elle, « et au plus profond de moi de longs mots étranges rampaient lentement autour de mon esprit en tissant une sorte de membrane protectrice ».Mystère de la simplicité

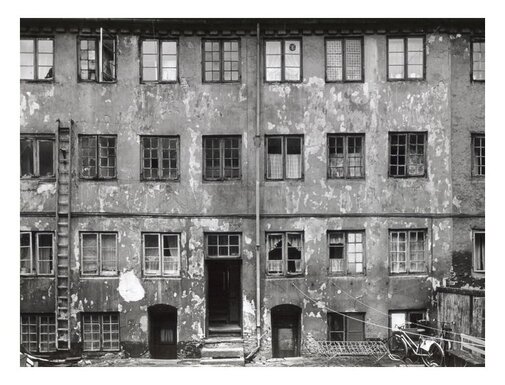

Comme dans L’Enfant de Vallès, une scène inaugurale annonce de façon saisissante les thèmes essentiels d’Enfance, premier tome de la trilogie autobiographique de Tove Ditlevsen, publiée entre 1967 et 1971. Jeunesse et Dépendance devraient suivre chez le même éditeur français. Les trois volumes ont largement contribué à la célébrité de l’écrivaine danoise, née en 1917 et qui s’est suicidée en 1976. La quatrième de couverture fait d’elle « la pionnière de l’écriture autobiographique », formulation curieuse, qui jette saint Augustin, Rousseau, Chateaubriand, Leiris et beaucoup d’autres dans les abîmes du non-être. Mais Tove Ditlevsen n’y est pour rien. Et ce n’est pas sa faute non plus si son livre met le blogueur, comme il arrive parfois, dans un prometteur embarras : on est immédiatement saisi par ce récit d’une enfance passée dans le quartier de Verterbro, à Copenhague, et emporté d’autant plus sûrement qu’on aurait d’abord du mal à dire pourquoi. Qu’est-ce qui fait la force d’un texte apparemment aussi simple ?

Sa simplicité, d’abord. Une impression de fausse évidence, qu’il faut beaucoup d’art pour créer. La dureté des rapports (« Quand elle [la mère] et moi, nous sommes unies par la même peur, elle me tombe dessus »), la misère sociale (« Soit les hommes buvaient – la majorité d’entre eux –, soit ils nourrissaient une haine violente à l’égard de ceux qui buvaient »), tout est énoncé uniment, avec une lucidité paisible et désarmante.

Au présent

Nous sommes dans un foyer ouvrier, au sein d’un quartier populaire, au début du XXe siècle. La pauvreté et l’alcool sont omniprésents, le père, Ditlev, social-démocrate convaincu, s’indigne du sort de Sacco et de Vanzetti, le frère, Edvin, est en apprentissage et tousse, Ruth, la seule amie, fréquente les grandes qui traînent « dans le coin des poubelles » et « parlent en ricanant d’alcool, d’adultère et de relations secrètes dont on ne peut même pas dire le nom ». Cependant l’absence de distance, la constante adhérence au présent, qui sont le deuxième atout du texte, excluent le jugement analytique ou le commentaire surplombant, plaies actuelles de tant de récits comparables. Cette installation dans le point de vue le plus immédiat permet parfois l’humour et la fausse naïveté (« À ce que je comprends, [un conservateur] est le pire de ce que l’être humain peut être » ; avec deux autres institutrices, « mademoiselle Matthiassen (…) m’inspire la conviction absolue que les femmes ne peuvent s’accomplir dans leur domaine professionnel que si elles n’ont pas de seins »). Elle ouvre aussi de temps à autre sur le fantastique (« Je vois le tas de vêtements derrière la porte se transformer en longs bras crochus »). Surtout, elle est au principe d’une construction qui s’efface derrière l’impression de désordre accentuée par l’usage de la juxtaposition et les courts chapitres.

L’enfance comme une peau

Le temps passe, pourtant, de façon presque insensible : « L’enfance est longue et étroite comme un cercueil, on ne peut pas s’en échapper sans aide » ; mais un peu plus loin elle « est devenue fine et plate, fragile comme une feuille de papier » ; l’avenir approche, « un colosse monstrueux d’une force herculéenne »… Dernière page : « Les derniers morceaux de cette enfance se détachent de moi comme les lambeaux d’une peau brûlée par le soleil ».

Ce motif de l’enveloppe protectrice constitue, troisième élément clé, un fil conducteur discret mais continu, et qui porte le livre. Consciente de sa singularité, Tove, parmi ses camarades de classe, accepte de jouer le rôle du clown : « Ce rôle et ma bêtise avérée me protègent de leur méchanceté sans limite » ; « Mon masque est la bêtise et je fais bien attention à ce que personne ne me l’arrache »… Il est cependant une autre « membrane protectrice », et un autre thème qui court depuis le tout début d’Enfance. « En deuxième année d’école primaire », la petite narratrice songe à « écrire des psaumes » (« C’est ce que je trouve le plus beau »). Plus tard, « la face cachée du sexe (…) se laisse beaucoup plus difficilement qu’avant recouvrir par les mots frémissants, jamais écrits, que [son] cœur [lui] murmure toujours ». Ce qui n’empêche qu’un des rédacteurs du journal Socialdemokraten, à qui elle a montré quelques poèmes, a trouvé que « les érotiques [étaient] vraiment les meilleurs », et l’a incitée à revenir « dans un ou deux ans ». Le livre finit aussi sur ce futur possible.

P. A.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Pierre Ahnne le 21 Novembre 2023 à 17:17

Disparue brusquement à soixante-trois ans en 2022, Lori Saint-Martin ne s’appelait pas comme ça. Elle écrivait en français, quoique née dans une région du Canada anglophone – dans une petite ville, elle qui, installée ensuite à Montréal, ne manquerait pas une occasion de hanter Paris, Madrid ou Berlin. Issue d’une famille ouvrière, elle était en effet devenue universitaire, traductrice et écrivaine.

Disparue brusquement à soixante-trois ans en 2022, Lori Saint-Martin ne s’appelait pas comme ça. Elle écrivait en français, quoique née dans une région du Canada anglophone – dans une petite ville, elle qui, installée ensuite à Montréal, ne manquerait pas une occasion de hanter Paris, Madrid ou Berlin. Issue d’une famille ouvrière, elle était en effet devenue universitaire, traductrice et écrivaine.Transfuge de langue

En somme, une transfuge de classe. Une de plus. Mais avec cette originalité que l’évasion, dans son cas, a emprunté le chemin de la langue : « J’ai voulu quitter l’anglais parce qu’il y avait trop de choses que je ne pouvais pas dire », écrit-elle. « Aujourd’hui, je vois que ces impossibilités étaient liées à ma classe sociale et à ma famille, mais à l’époque je les mettais sur le compte de la langue anglaise elle-même ». Dès l’âge de dix ans, donc, la jeune Lori décide de « devenir francophone » pour échapper à un déterminisme social qui prend dans son esprit une forme linguistique. Et elle accomplira, avec une énergie et une ténacité étonnantes, ce programme. « Chaque nouvelle langue crée de la place, agrandit votre demeure, ouvre des voies jusque-là inimaginables », note-t-elle. Aussi, possédée par le désir d’échapper décidément à l’étroitesse d’un destin annoncé et d’accéder à des horizons qui auraient dû lui rester fermés, ajoutera-t-elle au français d’autres langues : l’espagnol, puis, dans ce qu’elle voit comme un paradoxal retour à des sources enfouies, l’allemand. Car Kitchener, sa ville natale dans l’Ontario, s’est longtemps appelée Berlin, et ses ancêtres, dans « les années 1860, 1870 », « venaient d’Allemagne, ou plus précisément d’Alsace-Lorraine » – formulation cavalière qui traduit une connaissance pour le moins approximative de l’Histoire et de la géographie, mais passons.

La hargne et après

Dans ce livre, qu’elle a publié, pour la première fois, chez un éditeur hexagonal, l’écrivaine canadienne se proposait de raconter la quadruple rupture autour de laquelle s’est construite sa vie. Que voulait-elle en faire ? Au début, le ton est d’une hargne hautement réjouissante : « Je voyais les miens comme des ennemis. C’étaient eux ou moi. Ce serait moi » ; « J’ai sauté de l’arbre familial, feuille détachée, lignée brisée. Je me suis découpée de ma photo de famille pour y laisser un trou ». C’est le ton de l’adolescence, qui fait l’objet du plus long et du meilleur chapitre. Relisant ses anciens journaux intimes, Lori Saint-Martin brosse d’elle-même à l’âge du lycée un portrait cruellement empathique : « J’ai honte de mes parents et je trouve ça très original » ; « Elle [la jeune Lori] fait des auditions pour le rôle de sa vie : Personne Nouvelle »… « Elle était grosse, je serais maigre. Elle avait quitté l’école jeune, je ferais de longues études. Elle s’était mariée et avait eu des enfants, je resterais libre » : il s’agit de sa mère, bien sûr. Toute la rage et la passion de rejet qui anime notre petite rebelle se cristallisent autour de la figure maternelle, avec une violence qui n’est plus dans l’air sentimental de notre temps.

Cependant les titres des chapitres évoluent. On passe de Le nom sale ou L’exil à domicile au plus anodin Le miroir des langues ou à Ils vivent en moi, tout un programme. La tonalité et le projet se modifient aussi, pour en venir à : « Je rends hommage – et peut-être une forme de justice – à mes parents » ; « J’avais refusé la transmission. Changé de nom. Brisé la lignée. Détruit la continuité. Rêves de jeune fille (…) qui ne sait pas encore qu’elle va vieillir ». La mère finit en femme « douce » et aimante, bref, le texte teigneux et mal-pensant que paraissait promettre le titre et qu’on se réjouissait de lire vire peu à peu au livre consensuel et passablement autosatisfait – tant l’auteure, et à de multiples reprises, se félicite d’avoir si bien réussi son évasion et sa vie en général.

L’écriture, bien sûr, change également. Les formules nerveuses et entières (« Je n’ai jamais été chez moi chez moi » ; Je suis une exilée inversée ») font place à de longues considérations sur les vertus du bilinguisme, d’une originalité discutable et assez platement énoncées.

Résultat de ces hésitations : un livre, et ce pourrait être son point fort, qu’on peine à classer. Ce n’est pas un récit, ni vraiment un discours ou une de ces conférences dont l’auteure était, nous apprend-elle, devenue coutumière. Au total, cela tient plus de la causerie que de l’essai : Lori Saint-Martin nous parle, dans un certain désordre et avec les ressassements qu’affectionne l’oral, sans que pourtant ses phrases présentent de marques d’oralité. Sa tentative est à ajouter au dossier de ces nouvelles formes d’interventions, censément littéraires, qui rejettent cependant non seulement la fiction mais même la narration, préfèrent la généralité à l’anecdote et la confidence toute simple à la violence dramatique de l’aveu (voir ici et ici) . Innovations intéressantes, dont on avouera qu’elles ont tendance à susciter pour le moment plus de curiosité que d’adhésion.

P. A.

Illustration : Kitchener (Ontario)

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Pierre Ahnne le 18 Novembre 2023 à 08:42

Les Argonautes, jeune maison dynamique, publient des traductions de « romans européens inédits », avec l’ambition de faire entendre et découvrir de « nouvelles voix ». J’ai dit ici le bien que j’avais pensé de Bolla, du Kosovar Pajtim Statovci, comme de Ceux qui ne meurent jamais, de la Roumaine Dana Grigorcea. Car l’Europe des Argonautes est surtout, et tant mieux, centrale.

Les Argonautes, jeune maison dynamique, publient des traductions de « romans européens inédits », avec l’ambition de faire entendre et découvrir de « nouvelles voix ». J’ai dit ici le bien que j’avais pensé de Bolla, du Kosovar Pajtim Statovci, comme de Ceux qui ne meurent jamais, de la Roumaine Dana Grigorcea. Car l’Europe des Argonautes est surtout, et tant mieux, centrale.Retour en ex-Yougoslavie avec Terre, mère noire, qui valut à l’universitaire Kristian Novak un grand succès en Croatie et, consécration suprême, une traduction anglaise. Il y a un récit-cadre, indispensable, comme tous les récits-cadres, même si on aimerait autant pouvoir ici s’en passer. Matija, qui est romancier et vit à Zagreb, va mal. Ses deux premiers livres ont bien marché mais il n’arrive pas à écrire le troisième. En plus, Dina l’a quitté, après avoir découvert qu’il mentait à tour de bras pour cacher son total oubli de son enfance (« Chaque jour ça me vient différemment alors je le présente différemment »). C’est un peu poussif et tombe, lorsqu’il s’agit de décrire les relations amoureuses, dans une forme curieuse mais fréquente de mièvrerie contemporaine.

Mort du père

Heureusement, ça ne dure pas. Matija retrouve vite, et soudain, la mémoire. Il écrit, pour Dina, l’histoire de ses tendres années, laquelle constituera probablement le troisième livre jusqu’alors impossible. Et alors, là, plus de mièvrerie : la première vertu du texte est dans le caractère résolument horrifique des événements racontés, auquel le héros devenu narrateur et, derrière lui, l’auteur lui-même, paraissent prendre un malin plaisir.

Cela se passe dans un petit village du Medjimurje (nord de la Croatie, près de la frontière slovène), autour du grand tournant de 1991. Tout commence par la mort du père, travailleur exilé en Allemagne. « Peut-être avais-je souhaité un instant qu’il n’existe pas », pense le petit Matija. « Et peut-être quelqu’un avait-il entendu et exaucé mon vœu ». En proie à une culpabilité écrasante, le voilà qui cherche partout le père perdu, jusque dans la rivière, au fond de laquelle il tente d’envoyer son ami Dejan en échange du défunt. À partir de là, forcément, il a mauvaise réputation dans le village.

Horreur au village

Matija se croit investi d’un « immense pouvoir » (« Il me suffisait de souhaiter que quelqu’un meure »). Il reçoit la visite de deux esprits, Bolat et Épièt, qui ont l’air de sortir d’un film de Lynch. Il réfléchit en les faisant parler, et formuler des tentatives d’explications rationnelles – dont la plus vraisemblable est à chercher dans l’usage local d’un engrais minéral ayant « des propriétés psychotropes » et susceptible de « causer des dépressions ». Car les suicides se succèdent au village, et la tension monte avec la peur, tandis qu’en parallèle les événements historiques se précipitent.

Le parti indépendantiste gagne les élections de 1990, les Croates se veulent « un peuple différent et beaucoup plus civilisé (…) que les Bosniaques et les Serbes mal élevés, mal rasés et crasseux » … qui ne l’entendent pas de cette oreille. Cependant leurs chars ne feront que passer, en route pour la Slovénie. Seules « des nouvelles épisodiques sur des fusillades ou des barricades » parviennent dans la « petite enclave d’horreur » qu’est devenu le village. Et un des points forts du roman est ce maintien à distance d’une guerre dont il offre sinon l’allégorie, au moins un saisissant tableau des causes profondes. La mentalité des villageois est un navrant mélange de méchanceté, d’égoïsme, de détestation réciproque, de machisme brutal sur fond d’alcool et de foot. La violence est toujours prête à éclater, et la collectivité a vite fait de voir dans Matija ou dans un autre le bouc émissaire idéal.

Comédie, signifiants et contes

Pourtant, c’est aussi le récit d’une enfance, et le portrait d’un enfant, « bizarre », c’est-à-dire imaginatif. Vu sans cesse à travers ses yeux, le monde ressemble à la fois à une comédie noire mais paysanne, avec ses figures pittoresques, et à un conte de fées, plus noir encore. Il y a un autre monde sous l’eau, où les « fèyes » retiennent les trépassés. Et un autre aussi dans la forêt, où clignotent les lumières des « follets ». « À ton avis, il est comment, le monde, de l’autre côté (…) du miroir de la rivière ? » demande à Matija son nouvel ami, Franc… On aura décrypté sans peine ces métaphores, auxquelles s’ajoute celle, insistante, du titre (« Chaque fois que tombait la nuit, d’épaisses ténèbres entraient dans la terre »). La seconde originalité du livre de Novak est d’ancrer la fiction dans l’inconscient, collectif, avec ses archétypes et ses mythes, mais également individuel. Car, au fond, tout cela n’est peut-être que l’effet de la psychose dont souffre Matija. Il a tué le père, la terre est « une mère noire », il va rôder la nuit dans la forêt, où « une partie de [lui] est restée pour toujours ». Des signifiants issus de ces profondeurs reviendront plus tard flotter à la surface de sa mémoire, « un peu de terre noire sur sa basket », « des yeux de mouche », « un vieux jouet en bois ». Et c’est un signifiant, entendu par hasard, qui sera pour lui la clé du passé refoulé.

De l’autre côté de ce miroir-là, il trouvera « ce qui se rapproche sans doute le plus de la vérité »… Autrement dit, une construction en bonne partie imaginaire. Matija, on nous le répète depuis le début, est, comme Kristian Novak, un inventeur d’histoires. Si elles ne sont pas gaies, c’est la faute de l’Histoire majuscule. Reste cependant le plaisir, même un brin pervers, de les raconter – et de les entendre.

P. A.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Pierre Ahnne le 11 Novembre 2023 à 08:29

Voici un monstre. D’abord par ses dimensions : 1 355 pages imprimées serré, sans compter la postface de l’éditeur et la notice biographique (indispensables), ni les (inévitables) remerciements. Jadis, on aurait imprimé plusieurs tomes.

Voici un monstre. D’abord par ses dimensions : 1 355 pages imprimées serré, sans compter la postface de l’éditeur et la notice biographique (indispensables), ni les (inévitables) remerciements. Jadis, on aurait imprimé plusieurs tomes.Ce colosse est hors norme aussi par sa conception et son histoire. Né, en 1919, dans un village de pêcheurs, sur la rive sicilienne du détroit de Messine, Stefano D’Arrigo, après des études de lettres, s’installe à Rome, pratique la critique d’art et publie des poèmes. Dans les années 1950-1960, il fait paraître, en revue, des extraits de ce qui deviendra l’œuvre de sa vie. Trois éditeurs se disputent aussitôt les droits de l’ensemble. Mondadori l’emporte. D’Arrigo demande quinze jours pour relire le texte, lesquels deviendront quinze ans, et aboutiront à ce que Pasolini, un des admirateurs du livre avec Primo Levi, désignera comme « 1 257 pages de poésie pure ». Paru en 1975, l’ouvrage sera plusieurs fois réédité. Le voilà pour la première fois en français, grâce à deux traducteurs qui méritent tous les hommages, tant pour la beauté de leur texte que pour l’ampleur de leur travail.

Le retour de ‘Ndrja

« En plus de dictionnaires de sicilien (mais aussi de calabrais, de crespinais, la langue de Pise, et d’acquarais), plusieurs dictionnaires régionalistes », disent-ils, « notamment bourguignon et provençal, des essais et des recueils sur la pêche, l’océanographie, la volcanologie, nous ont été indispensables ». La langue elle-même tire en effet du côté de l’inouï, que ce soit au niveau de la phrase, dans sa longueur et sa musicalité, ou du vocabulaire, semé d’emprunts linguistiques divers mais aussi de mots déformés ou de mots-valises. On pense d’abord à Gadda. Puis à Joyce. Car nous sommes face à rien de moins qu’une Odyssée moderne.

L’énormeroman raconte quelques jours en 1943. Le sud de l’Italie et la Sicile sont déjà libérés, les Anglais et les Américains sont à Messine. Les jeunes gens mobilisés dans la défunte armée italienne ont été faits prisonniers, ont été rendus à la vie civile ou ont déserté. Parmi eux, ‘Ndrja Cambria, qui rentre chez lui, sur la rive sicilienne du détroit, jamais nommé autrement que « Charybde et Scylla » (« Une épouvante de mer, il est bon de le dire, et même de double mer, un méli-mélo de rèmes par-dessous et de rèmes par-desus, de bastardelles traîtreuses aux fils compliqués »). Ce retour sera narré en trois parties. 1) ‘Ndrja longe, à pied, la côte calabraise, « pays des Femmes », ou plus précisément des « féminautes », « grandes, charnues et attirantes, avec le brun cuit de leur peau de magiciennes », qui, en l’absence des hommes, se livrent vaillamment à la contrebande du sel. 2) L’une d’elles, Ciccina Circé, accepte de le passer en Sicile, en échange de certaines faveurs (« Chevauchez-la sans ménagement, votre monture, éperonnez-la, cavalier »). Au village, le héros retrouve son vieux père. 3) L’Orque du titre arrive dans le détroit, « énormanimal spectaculaire », « colosse noir, rocheux », « qui donne la mort » et « passe pour immort[el] ». Sous les yeux de ‘Ndrja et des autres pêcheurs (les « pellisquales »), il est pourtant mis à mort par les « fères », version sournoise, cruelle et rusée du pacifique dauphin. Suit un finale magnifique, qui étire sur plusieurs centaines de pages, entre comédie napolitaine, psychologie façon Nathalie Sarraute et mythologie, la négociation au terme de laquelle les marins anglais accepteront d’échouer le cadavre de l’Orque devant le village, apportant subsistance et profit aux pêcheurs ruinés et affamés par la guerre. Un rapide (tout est relatif) dénouement clôt le tout.

Entre deux temps

Non seulement dans ce passage, mais tout au long du volume, le temps est prodigieusement dilaté. Par les retours en arrière, les récits annexes, les dialogues infinis coupés de réflexions longuement triturées et ressassées. Mais aussi du fait que, par-delà l’histoire et l’Histoire (la guerre, rarement montrée, est sans cesse présente par ses effets), le récit se meut en permanence dans le temps du mythe.

Le monstre n’est pas seulement un phénomène que l’on montre. À en croire Heidegger (1), il est aussi « le Montrant ». Le texte de l’écrivain sicilien fait signe vers des mythes et des œuvres multiples, qui ne cessent de se croiser et de se mêler. On repère au passage, outre Joyce, la Bible, Melville, le Hugo des Travailleurs de la mer. Homère, évidemment. « Oh, les sirènes », s’écrient de jeunes pêcheurs apercevant « une poignée de féminautes », « flottant, toutes nues et trempées », « entre les rochers déserts ». Quelquefois, cependant, « les sirènes redevien[nent] poiscaille, redevien[nent] ce qu’elles étaient à l’origine : des fères, est-il besoin de le dire ? » La fiancée de ‘Ndrja, en attendant son retour, brode des napperons dont elle défait régulièrement « le fil point par point » (« Et comme ça je recommençais toujours au commencement »). Ciccina Circé se passe de commentaires. Au cours de la traversée qu’il a accomplie dans sa barque, le héros a eu plusieurs fois « l’impression d’être mort et de vivre comme un mort son passage vers il ne savait où ».

Entre deux mondes

Car la mort, et le thème du voyage de la vie vers la mort, ou inversement, sont omniprésents. Si l’Orque personnifie la guerre et la mort, sa mort signifie le retour de la vie. Et le livre peut aussi se lire comme une vaste allégorie figurant le passage d’un monde ancien, aux valeurs et aux habitudes traditionnelles, à un monde nouveau annoncé par l’arrivée de la technologie et du mercantilisme anglo-saxons : du cadavre gigantesque de l’Orque, surgie des légendes, les « pellisquales » espèrent tirer bien plus de profit que de leur pêche ancestrale.

Tout cela, dont on ne peut épuiser la richesse en une seule lecture ni en une simple note de lecture, est porté par une écriture somptueuse, qui entrelace le merveilleux et le réalisme, le comique et la tragédie, le lyrisme et le populaire, selon les flux et reflux de phrases musicales et ondoyantes, à l’image du grand et ultime personnage du livre : la mer.

« Le jour montait à vue d’œil, et la lumière réverbérée par le soleil encore lointain et invisible paraissait s’attiser dans les airs, dans le poudroiement d’écume qui s’élevait (…) comme de nuageux éplumages de myriades et myriades d’oiseaux canaris blancs jaunes et dorés reposant encore dans leur sommeil »…

P. A.

(1) Commentant, dans Qu’appelle-ton penser ? (PUF, 1959), Hölderlin, auquel D’Arrigo a justement consacré une thèse

votre commentaire

votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique

Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Critiques de livres, courtes fictions, entretiens avec des auteurs, billets d'humeur...

Twitter

Twitter del.icio.us

del.icio.us Facebook

Facebook Digg

Digg Technorati

Technorati Yahoo!

Yahoo! Stumbleupon

Stumbleupon Google

Google Blogmarks

Blogmarks Ask

Ask Slashdot

Slashdot