-

Par Pierre Ahnne le 24 Février 2018 à 08:29

J’ai déjà eu l’occasion de parler de la collection Espace Nord, gérée par Les Impressions nouvelles et consacrée au patrimoine littéraire belge francophone. Le roman de Dominique Rolin, L'Enragé, dont j’avais dit tout le bien qu’il mérite, était reparu sous ses auspices. Ici, il s’agit d’un titre plus récent, puisque le livre de Giuseppe Santoliquido a été publié une première fois en 2011. Il se déroule en 1932. Le docteur du titre est un médecin d’origine italienne, immigré dans l’enfance et installé à Bruxelles. Son « audition », dont on ne comprendra le sens qu’en partie et tout à la fin, est répartie sur cinq « journées ».

J’ai déjà eu l’occasion de parler de la collection Espace Nord, gérée par Les Impressions nouvelles et consacrée au patrimoine littéraire belge francophone. Le roman de Dominique Rolin, L'Enragé, dont j’avais dit tout le bien qu’il mérite, était reparu sous ses auspices. Ici, il s’agit d’un titre plus récent, puisque le livre de Giuseppe Santoliquido a été publié une première fois en 2011. Il se déroule en 1932. Le docteur du titre est un médecin d’origine italienne, immigré dans l’enfance et installé à Bruxelles. Son « audition », dont on ne comprendra le sens qu’en partie et tout à la fin, est répartie sur cinq « journées ».Gasparri est veuf. Il va tous les dimanches, au cimetière, s’entretenir avec son « petit ange ». Il a aussi une sœur handicapée, on n’en saura pas plus. Médecin, catholique, apolitique et pour tout dire d’une ignorance, en ce domaine, peu croyable, il essaie, dit-il, « de mettre en pratique les conseils d’Hippocrate et de l’Église apostolique catholique et romaine ». Seulement, « depuis la mort de Louisa, un certain nombre de questions lui trott[ent] dans la tête ». Sa rencontre avec le couple Guareschi, fraîchement arrivé d’un village italien voisin du sien, le précipitera dans un enchaînement de circonstances qui vont le contraindre à approfondir ses réflexions au contact des antifascistes en exil et de la misère ouvrière. En un mot, notre homme découvre la réalité qui l’entoure, et dont le roman dresse un tableau très documenté, digne du politologue qu’est aussi son auteur : retombées de la crise de 1929, grèves dans le Hainaut, montée des périls en Italie et en Allemagne…

Peinture, cinéma et mouchoirs en papier

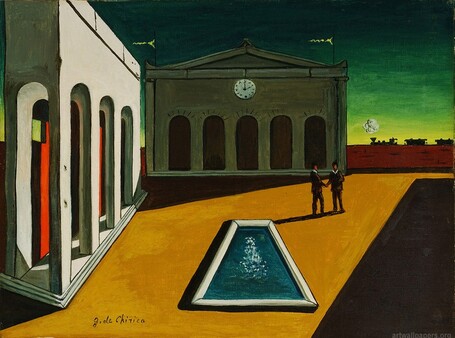

Drôle de petit livre, dont les faiblesses en définitive font la force. Ainsi, l’extrême lenteur de la narration et l’excessive minutie apportée au moindre détail pourraient, à l’image de son personnage principal, lui donner un petit côté vieillot. Mais elles contribuent à installer une atmosphère d’étrangeté presque inquiétante. Aller jusqu’à parler, comme Joseph Duhamel dans la postface, de « réalisme magique », c’est un peu exagéré. Cependant, il est vrai que les paysages urbains « miroit[ant] de chaleur » ou sur lesquels « le ciel n’[est] plus qu’un long nuage gris qu’illumin[ent] par intermittence des éclairs sans tonnerre » flirtent parfois avec un onirisme qui n’est pas très loin de Chirico.

Autres exemple, les mouchoirs en papier, les nombreuses « douches », prises dans les multiples « salles de bains », sont peu crédibles en 1932 ; cependant elles ont pour effet d’adoucir le côté cinéma rétro italien (« Le docteur Desforgues l’attendait à l’extrémité du quai, assis sur un banc, fumant un cigare. Il portait un costume de lin clair et un panama couleur ocre »).

Enfin, on est d’abord un peu surpris, dans ce livre que plusieurs prix vinrent couronner, des fautes de français qui criblent le texte. Passons sur les « il les observa s’éloigner », les « suite à cette affaire », les « bien que » suivis de l’indicatif, enfin le tout-venant. Mais que dire de ce « regard crispé », de ce « visage flanqué d’une barbichette » ou, plus pittoresque encore, de ce « lorsqu’il reprit de parler… » ? Pourtant, rien de tout cela n’a choqué personne, et la seule conclusion possible est bien sûr que c’est fait exprès… On dira donc que ces trouvailles prêtent au texte une forme de naïveté qui convient bien au personnage.

Pirandello et les curés

Il est sympathique, le docteur Gasparri, lequel, pour s’acquitter « d’une dette qu’[il] n’[a] pas contractée mais dont le poids pèse aussi sur [ses] épaules », va s’embarquer « dans une histoire qui n’est pas vraiment la [s]ienne mais dans laquelle [il a] tout de même un rôle à jouer ». On pourrait croire que cette histoire est celle, linéaire, d’une pure prise de conscience. D’autant que Gasparri est un grand lecteur de Feu Mathias Pascal, de Pirandello, dont le héros, cru mort, en profite pour renaître sous une autre identité. Et que les curés que Fernando va écouter tous les dimanches aiment à prêcher sur la résurrection de Lazare ou sur l’aveugle auquel le Christ rendit la vue…

Toutefois notre héros relit aussi, du même Pirandello, une nouvelle qui semble dire qu’il n’est pas en ce monde de vérité définitive. Et les prêtres qui lui sont chers défendent des conceptions divergentes de la foi : pour les uns, elle doit reposer sur le discernement, pour les autres, sur le cœur. Tout cela ne peut mener qu’à l’issue ouverte à laquelle préparait au fond dès le début le procédé narratif choisi par Santoliquido : car, dans cette « audition », c’est Gasparri qui parle, mais ses propos sont transcrits au style indirect (par qui ?) sans qu’aucune narration extérieure vienne les encadrer pour leur donner une signification indiscutable. Le dispositif, outre qu’il neutralise tout ce qui pourrait être de l’ordre de l’émotion immédiate, fait de ce faux roman engagé une méditation ouverte sur la foi, l’action, l’engagement lui-même. Et contribue, en fin de compte, à plonger le lecteur dans le trouble et l’inconfort qui sont la marque des vraies œuvres.

P. A.

Illustration : Giorgio de Chirico, Souvenir d'Italie (1970)

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Pierre Ahnne le 17 Février 2018 à 09:16

Ce n’est sans doute que le début. En cette année de cinquantenaire, le déferlement d’ouvrages consacrés aux événements de mai 1968 est probable. Jean-Christophe Bailly s’en doute bien. Avec ce petit livre rédigé en 2004, revu et publié aujourd’hui, il ne fera que précéder la « fièvre de retours » qui s’annonce. Mais, dit-il, « en ayant tenté, et ce sera ma présomption — ou mon excuse — de l’avoir quand même esquivée ».

Ce n’est sans doute que le début. En cette année de cinquantenaire, le déferlement d’ouvrages consacrés aux événements de mai 1968 est probable. Jean-Christophe Bailly s’en doute bien. Avec ce petit livre rédigé en 2004, revu et publié aujourd’hui, il ne fera que précéder la « fièvre de retours » qui s’annonce. Mais, dit-il, « en ayant tenté, et ce sera ma présomption — ou mon excuse — de l’avoir quand même esquivée ».Ni remords ni regrets

Esquivée parce que précédée, bien sûr. Mais aussi parce que l’auteur évite avec aisance ce à quoi on pourrait et vraisemblablement on doit s’attendre. C’est-à-dire d’abord les pièges jumeaux de la nostalgie et de l’ironie rétrospective. L’ancien militant de la JCR (Jeunesse communiste révolutionnaire), dissoute « à peine quelques semaines » après son adhésion et appelée à renaître tout aussi vite en Ligue communiste (section française de la Quatrième internationale — trotskiste —), ne renie ni ne regrette rien : « On ne pourra empêcher qu’un rêve ait été entrevu, qu’une porte ait été ouverte, qui ne donnait pas forcément sur des camps ou des foules marchant au pas ». Pas d’auto-condescendance à la Romain Goupil, donc. Mais pas davantage de complaisance ou d’attendrissement dans ce retour sur le passé : si l’on s’y adonne aux joies de la réminiscence, c’est comme à un jeu où l’on secoue « un sac » duquel tirer « tout un carrousel d’images » — « petits billets de carton » des chemins de fer d’alors, « voitures désormais historiques », « télévision en noir et blanc », etc.

Car le véritable sujet du livre, plutôt que les faits vécus et narrés par l’auteur, c’est leur remémoration en tant que telle, avec ses « débordements » et ses « empiètements » qui rendraient vaine toute tentative de découpage en chapitres : « Allers-retours entre Nanterre et Paris, réunions, discussions passionnées, tout forme ici une surface glissante ». Il y a « une contradiction entre la nature touffue des événements tels qu’ils remontent à la mémoire et la contrainte du récit ». Et Bailly contourne également le double écueil du roman ou de l’analyse, alors même qu’il y a bien des analyses (mais travaillées de l’intérieur par la tentation narrative) et des passages qui pourraient être narratifs (voir la superbe évocation de la « nuit des barricades » des 10-11 mai). Au lieu de raconter pour de bon, cependant, celui qui, de son propre aveu, cherche à retrouver une « couleur », un « air du temps », préfère décrire des masses en proie à « une sorte d’agitation moléculaire ».

De l’émeute comme « objet fractal »

On dirait parfois que le spécialiste d’art contemporain qu’est aussi Bailly parle d’une sculpture moderne, quand il évoque, à propos de tel mouvement de foule, d’« étranges formations torsadées » ; ou que l’auteur des Dépaysements (Seuil, 2011), décrivant une atmosphère, s’attache à peindre un des paysages qui lui sont chers et dans lequel « de petites rigoles » auraient formé « un lac d’impatience ». C’est pourtant toujours la sensation du mouvement qui finit par l’emporter, tant il est vrai qu’ « une émeute de grande envergure est un parfait objet fractal » divisé « en une infinité de petites péninsules mobiles, de gestes isolés », semée de « trous », de « ratures », de « sursauts » et de « disséminations ».

Comment mieux dire le bouleversement que fut Mai 1968, et les ondes qu’il propagea ? Mais comment mieux dire, aussi, le tremblé et les soubresauts du temps, comme de la mémoire qui lui donne corps ? Il nous reste à espérer que les pavés de papier qui ne manqueront pas de répondre, cinquante ans après, à ceux du quartier latin atteindront aussi sûrement leur objectif que le font sans effort visible ces soixante-dix pages placées sous le signe modeste et paradoxal de l’ « arbre ».

P. A.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Pierre Ahnne le 10 Février 2018 à 08:23

En Amérique du Nord, on ne plaisante pas avec l’aventure. Inutile de rappeler la place qu’elle y a occupée, non seulement dans la littérature et le cinéma mais dans les mythologies mêmes que ceux-ci ont contribué à fonder — celles d’un pays créé par des hommes venus de partout tenter leur chance au bout du monde. Si le livre de J. Bradford Hipps s’intitulait L’Aventurier, son titre n’exprimerait qu’une certaine ironie vis-à-vis de cet héritage. Choisir L’Aventuriste, c’est donner d’emblée à ce premier roman un degré de subtilité supplémentaire, qui en fait peut-être le principal intérêt.

En Amérique du Nord, on ne plaisante pas avec l’aventure. Inutile de rappeler la place qu’elle y a occupée, non seulement dans la littérature et le cinéma mais dans les mythologies mêmes que ceux-ci ont contribué à fonder — celles d’un pays créé par des hommes venus de partout tenter leur chance au bout du monde. Si le livre de J. Bradford Hipps s’intitulait L’Aventurier, son titre n’exprimerait qu’une certaine ironie vis-à-vis de cet héritage. Choisir L’Aventuriste, c’est donner d’emblée à ce premier roman un degré de subtilité supplémentaire, qui en fait peut-être le principal intérêt.Dans la sierra des open spaces

Adieu cactus, canyons, coups de feu, tribus hostiles. L’aventure, aujourd’hui, sur fond de quartiers d’affaires, d’aéroports et d’autoroutes, répond aux possibilités de risque et de suspense ouvertes par le libéralisme économique déchaîné. C’est dans le monde de l’entreprise que s’incarne à présent « la mythologie américaine du rebond, de l’abnégation », de « la page blanche qui reste à écrire » : « Si vous n’arrivez pas à rendre riches les actionnaires après tout ce qu’ils vous ont donné, alors qui êtes-vous ? »

Henry est chef de service dans une grosse boîte d’informatique. Quand son directeur, Keith, lui manifeste sa confiance, « [son] cuir chevelu se tend agréablement ». Et c’est une première originalité du roman de Hipps que de décrire cette excitation et ce plaisir liés au travail salarié — ce que l’on appelait jadis l’aliénation — sans déploration, sans contestation, sans sarcasme : comme une réalité, rarement exprimée en littérature et cependant vécue au quotidien par bien des gens.

« Que fait un endeuillé ? »

Henry a aussi une collègue, Jane, dont il est un peu amoureux. Il tente également d’avoir une relation avec une artiste peintre qui habite à quelques rues de chez lui. Ça ne donne rien non plus. Il a, enfin, un père, qui souffre d’un début d’Alzheimer, et une sœur qui sacrifie sa vie personnelle pour s’en occuper. Et puis c’est tout. Licenciement d’un collègue, avis de gros temps sur la boîte… le quotidien d’un cadre supérieur. Rien d’autre, en apparence, dans ce livre où tout est très commenté mais où rien n’est dit. L’essentiel doit s’y lire entre les lignes : la solitude, l’échec comme vrai fondement d’une certaine réussite, l’incapacité à changer de vie, la mort pour horizon et sa basse obstinée. Les réflexions, d’une précision obsessionnelle, qui accompagnent tous les gestes et attitudes des personnages comme ceux du héros narrateur lui-même, n’ont d’autre effet que de pointer indirectement les silences du récit et de les rendre plus éloquents.

« Elle cligne des yeux, nostalgique. Les ombres vacillent sur son visage. On dirait une Bohémienne penchée sur sa boule de cristal » ; « Un petit tremblement parcourt sa lèvre. Elle prend un glaçon dans sa bouche et le croque d’un air défiant »… L’hypertrophie des détails visibles est logique dans le monde de Henry. Car ce monde, en vérité, est un théâtre, où chacun se cramponne aux apparences comme aux seules planches possibles de salut. « Que fait un endeuillé ? Quel est son appétit ? », s’interroge le héros, juste après la mort de sa mère. Et, au milieu de son déjeuner : « À un moment je comprends qu’il faut que j’agisse avec naturel. Poser le sandwich, essuyer son menton. Le public doit être rassuré ! » Le public, et l’acteur lui-même, lequel avoue ailleurs : « Je suis devenu un étranger : sans attaches, anonyme, un autre visage neutre qui passe de taxi en porte d’embarquement ». Où mène le culte de l’aventure poussé jusqu’à l’aventurisme ? À un monde de gestes et d’objets, dont l’agitation de surface et l’immobilisme profond disent l’inanité de vies privées de sens. Au total, belle leçon de désespoir oblique.

P. A.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Pierre Ahnne le 6 Février 2018 à 16:32

Il y a toujours des livres dont on n’a pas le loisir de parler à temps ou qui parviennent trop tard à bon port. Pourtant ils mériteraient bien qu’on en parle. Pendant quelques semaines, en parallèle à mes découvertes de la rentrée de janvier, j’évoquerai donc des titres parus avant la fin de l’année dernière. Comme le magnifique et inclassable « récit » de Peter Handke, paru en septembre 2017.

Risquons sans trembler une définition possible parmi bien d’autres… Littérature : art de parler d’autre chose. Je ne pense ni à l’allégorie ni à la métaphore, ni même à l’effort du langage littéraire pour saisir ce qui se dérobe entre les mots. Mais du discours second dont l’ombre parfois insaisissable plane obligatoirement sur tout ce qui se donne comme littérature : que veut dire Flaubert, au fond, avec cette histoire de petite-bourgeoise de province qui trompe son mari, fait des dettes et se suicide ? et Dostoïevski, avec son étudiant qui tue une usurière ? et Faulkner, quand il nous raconte l’aventure d’une jeune femme violée au moyen d’un épi de maïs par un petit homme toujours bien coiffé ?... Un vouloir-dire hante tous ces récits, quelque chose qu’ils signifieraient en plus de ce qu’ils racontent. On parle de vision du monde. Pourquoi pas ?

« Ce n’est pas possible ! Tout ce sérieux… »

Si la littérature est bien ce discours que double à l’arrière-plan un autre discours virtuel, Essai sur le fou de champignons, paru en 2013 et dont Gallimard a publié la traduction française par Pierre Deshusses en 2017, porte cette caractéristique à un degré d’évidence qui frôle la mise en abyme, tant son sujet affiche d’emblée des allures de pur alibi. Le narrateur, qui ne tente pas de ne pas passer pour l’auteur lui-même, le souligne dès la première page : « Et dans le même temps je me disais malgré moi : "Ce n'est pas possible! Tout ce sérieux au moment d'aborder et d'écrire une chose qui, quoi qu'il en soit, ne va pas changer la face du monde!" ».

De quoi parle en effet ce livre qui s’intitule, comme plusieurs autres ouvrages récents du même écrivain, « essai », mais n’est pas du tout un essai, ni une biographie ni même un véritable récit, sans parler de roman… ? Il commente, disons, l’étrange passion d’un « ami ». Si celui-ci a pendant un certain temps réussi à maintenir le « mouvement de ressac » qui lui permettait d’alterner ses activités d’ « avocat spécialiste du droit pénal » et de chasseur de champignons, il en est venu à sombrer pour finir dans une forme de frénésie qui a conduit sa femme et son enfant à l’abandonner. Avant qu’il ne parvienne à la surmonter, pour rejoindre, en fin de volume, l’écrivain lui-même, dans sa maison isolée, occupé à rédiger le « livre sur les champignons » que le « fou » avait projeté et n’a pas écrit. (« Mais il m’a raconté au fil du temps certaines choses qui devaient y figurer »).

« Sans l’ombre d’un message »

Que veut dire cette histoire, si tant est que c’en soit une ? La psychanalyse aurait certainement quelques éléments de réponse à apporter, considérant l’objet qui est au cœur de l’entreprise et qui, « venant ici et là éclabousser les yeux de [sa] chair lumineuse, véritable éblouissement du premier regard », est paré de tous les charmes d’un « trésor » ; objet qui apparaît ou s’éclipse soudain, et qui peut aussi bien susciter des réactions d’horreur et de dégoût (« Monstres. Êtres hybrides. Bâtards. Créatures archi-corrompues »).

La littérature aussi aurait son mot à dire, en matière de mise en abyme, mais envisagée sous un angle un peu différent de celui que j’adoptais en introduction. Et spécialement la littérature telle que Handke la pratique, qui guette l’épiphanie du singulier dans le quotidien comme le « fou » anonyme traque « l’apparition ou le surgissement d’une forme remarquable entre les innombrables formes qui ne le [sont] pas (…) sur le tapis de feuilles des forêts ».

Mais on n’est pas non plus dans une fable ou un conte à moralité, même si le sujet et sa thématique, disons, forestière, ne sont pas sans imprégner tout le livre d’une discrète atmosphère de merveilleux. Ne nous hâtons pas de figer dans une ou même plusieurs significations ce qui prétend évoquer un « monde sans paroles, sans nécessité de déchiffrements, de décryptements, sans l’ombre d’un message ». Le fou de champignons sait « faire la distinction, au cours des étés, entre le bruissement des chênes, parfois presque un grondement, celui des hêtres, plutôt un tumulte, et celui des bouleaux qui, même par grand vent, [est] plus un froissement qu’une rumeur » ; il a aussi appris « comment les feuilles tomb[ent] toutes différemment en automne selon les arbres ». Cette connaissance d’un langage dépourvu de signification, n’est-ce pas la perception du langage à l’état pur ? Épiphanie, disais-je plus haut, mais peut-être s’agit-il ici de toutes les expériences où « ce qui compte (…) [est] cet instant, le premier, celui du voir et de l’être vu ». Dans cette quête où l’important est de « choisir un beau chemin, le plus beau entre deux, entre tous », n’est-il pas question de toutes les quêtes ? De toutes les aventures, dans cette aventure sur l’ « ultime frontière avant la nature sauvage » ?

Le sujet caché, et partout affleurant, de ce petit livre totalement singulier, semble bien être le pur acheminement vers le sens : ne lui cherchons pas d’autre sens plus restreint. Il y a, au-delà d’énormes différences, du Beckett chez Handke, tant il est vrai qu’il nous offre ici, avec la complicité d’un admirable traducteur, un moment de littérature radicalement réduite au plus essentiel. Avec en plus la grâce d’un prétexte aussi poétique que fragile.

P. A.

2 commentaires

2 commentaires

-

Par Pierre Ahnne le 3 Février 2018 à 09:36

La géométrie joue un rôle important dans le dernier roman d’Emmanuelle Lambert. On part d’une façade minutieusement décrite : « Sur trois niveaux horizontaux, [le bâtiment] porte les lignes de trois fenêtres à croisées. Leurs petits rectangles sont répartis, pour chaque fenêtre, dans quatre colonnes, en deux masses du bas vers le haut… ». Emmanuelle Lambert, auteure d’un livre consacré à Robbe-Grillet (Mon grand écrivain, Les Impressions nouvelles, 2009), s’amuse ici à pasticher l’auteur des Gommes. Mais elle nous livre ainsi, comme le faisait le maître lui-même avec le « quartier de tomate en vérité sans défauts » qu’il y décrivait, ce qu’au bon vieux temps on aurait sans doute appelé une image-programme. Pas seulement parce que les visions de façades (de préférence illuminées), scandent le récit, pour nous mener, dans la dernière partie, derrière les vitres d’un appartement contenant une maison de poupée éclairée de l’intérieur. « Cette conjugaison du binaire et du ternaire — trois-quatre-deux, trois-quatre-deux — » « rythme » bien sûr le bâtiment évoqué plus haut, mais aussi le livre tout entier, qu’elle organise.

La géométrie joue un rôle important dans le dernier roman d’Emmanuelle Lambert. On part d’une façade minutieusement décrite : « Sur trois niveaux horizontaux, [le bâtiment] porte les lignes de trois fenêtres à croisées. Leurs petits rectangles sont répartis, pour chaque fenêtre, dans quatre colonnes, en deux masses du bas vers le haut… ». Emmanuelle Lambert, auteure d’un livre consacré à Robbe-Grillet (Mon grand écrivain, Les Impressions nouvelles, 2009), s’amuse ici à pasticher l’auteur des Gommes. Mais elle nous livre ainsi, comme le faisait le maître lui-même avec le « quartier de tomate en vérité sans défauts » qu’il y décrivait, ce qu’au bon vieux temps on aurait sans doute appelé une image-programme. Pas seulement parce que les visions de façades (de préférence illuminées), scandent le récit, pour nous mener, dans la dernière partie, derrière les vitres d’un appartement contenant une maison de poupée éclairée de l’intérieur. « Cette conjugaison du binaire et du ternaire — trois-quatre-deux, trois-quatre-deux — » « rythme » bien sûr le bâtiment évoqué plus haut, mais aussi le livre tout entier, qu’elle organise.Quartet ou trio

Trois personnages y pensent en effet à un quatrième : Franck (patron harceleur), Marie-Claude (amie maternante), Paul (amant schizophrène) s’interrogent tour à tour sur la disparition d’Eva, laquelle n’intervient directement que dans la quatrième partie. Trois-quatre, donc. Mais aussi trois-deux, puisque ce sont trois couples potentiels pour Eva qui s’esquissent successivement pour sombrer aussitôt chacun dans l’impossibilité.

Et, du coup, trois portraits successifs se composent. Car chacun de ceux qui ont connu Eva se dévoile en se souvenant d’elle. Si, en société, elle « sonne faux », si elle est « hors de propos » au point de sembler quelquefois frôler la folie, elle révèle surtout la folie des autres. Ils ont chacun la leur, qui éclate notamment, dans chacune des trois parties qui leur sont consacrées, au cours d’une scène clé : séance de domination imposée par Franck, dîner catastrophique organisé par Marie-Claude, amour physique avec Paul, en fin de compte le moins fou de tous, évoqué dans un étonnant poème en prose sur fond de jazz.

Le motif dans le tapis

Comme La Tête haute (Les Impressions nouvelles, 2013), dont j’avais cru pouvoir dire que c’était un livre qui « reposait tout entier sur des écarts » (voir ici), La Désertion fait jouer, sinon des voix, au moins des visions, plus concurrentes que complémentaires, disposées autour d’une absence. Parmi tant de romans qui s’acharnent à vouloir produire du plein, celui-ci met le vide en son centre. À l’autre bout du récit, répondant aux rectangles du début, un tapis « gris sombre (…) port[e] en son milieu un losange bleu, au centre duquel un petit rond lumineux » lui confère « un caractère hypnotique ». On ne dévoilera pas ici le rôle exact joué par cet objet dans l’existence d’Eva, mais disons que le rond central apparemment rassurant peut aussi se voir comme l’ouverture d’un gouffre par lequel s’annonce « l’absorption de sa vie entière dans le motif du tapis ».

Car la quatrième partie, où celui-ci fait son apparition, loin de boucler le roman sur lui-même, l’ouvre à une dimension supplémentaire. Certes, tout ce qui précédait baignait dans une atmosphère de violence latente, et la mort était présente dès le début à travers le curieux métier, exercé par l’héroïne, de « nosologue » : « Elle compulsait les causes des décès pour les faire entrer dans un gros ordinateur qui analysait tout ». Cependant, à partir du moment où Eva se prend à « nommer les morts (…), transformant les chiffres et les lettres des codes en patronymes plus ou moins fantaisistes », elle leur confère une individualité qui deviendra vite inquiétante…

Ce livre des regards et des corps se révèle donc en fin de compte un livre sur le pouvoir des noms et des mots. En se fiant aux échos que, d’un angle à l’autre de l’édifice complexe qu’elle élabore, ils se renvoient, Emmanuelle Lambert donne toute son intensité au blanc qui les sépare et qu’ils désignent. Nous rappelant ainsi que le langage a toujours à voir avec l’absence. Que son usage suppose toujours, en somme, une manière de « désertion ».

P. A.

Illustration : Vieira da Silva, Paris la nuit, 1951

votre commentaire

votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique

Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Critiques de livres, courtes fictions, entretiens avec des auteurs, billets d'humeur...

Twitter

Twitter del.icio.us

del.icio.us Facebook

Facebook Digg

Digg Technorati

Technorati Yahoo!

Yahoo! Stumbleupon

Stumbleupon Google

Google Blogmarks

Blogmarks Ask

Ask Slashdot

Slashdot