-

Une enfant de l’amour, Edith Olivier, traduit de l’anglais par Constance Lacroix (Mercure de France)

Par Pierre Ahnne le 6 Avril 2019 à 09:06 C’est un personnage comme l’Angleterre seule peut en engendrer… Père : pasteur anglican. « Il souhaitait que le cercle de famille demeurât aujourd’hui, demain et pour l’éternité, tel qu’il était hier », écrit-elle dans son autobiographie, citée par Hermione Lee, qui signe la postface. Dix enfants. Edith et sa sœur Mildred sont les deux plus jeunes. Un an après la mort de celle-ci, elle écrit Une enfant de l’amour. Paru en 1927, le livre est son plus grand succès et un grand succès tout court. Il est aujourd’hui traduit en français pour la première fois, par Constance Lacroix, dans une langue admirable d’élégance et de précision. Edith Olivier est l’auteure de quatre autres romans, d’un livre de cuisine, d’une biographie de Marie-Antoinette et de divers ouvrages. Elle fut aussi trois fois maire de Wilton, dans le Wiltshire, comté dont elle ne franchit que rarement les bornes.

C’est un personnage comme l’Angleterre seule peut en engendrer… Père : pasteur anglican. « Il souhaitait que le cercle de famille demeurât aujourd’hui, demain et pour l’éternité, tel qu’il était hier », écrit-elle dans son autobiographie, citée par Hermione Lee, qui signe la postface. Dix enfants. Edith et sa sœur Mildred sont les deux plus jeunes. Un an après la mort de celle-ci, elle écrit Une enfant de l’amour. Paru en 1927, le livre est son plus grand succès et un grand succès tout court. Il est aujourd’hui traduit en français pour la première fois, par Constance Lacroix, dans une langue admirable d’élégance et de précision. Edith Olivier est l’auteure de quatre autres romans, d’un livre de cuisine, d’une biographie de Marie-Antoinette et de divers ouvrages. Elle fut aussi trois fois maire de Wilton, dans le Wiltshire, comté dont elle ne franchit que rarement les bornes.Planètes et légumes

Agatha lui ressemble sans doute un peu. Mais en version enfant unique, et moins le père, mort avant le début du récit. Dans ses jeunes années, la jeune femme s’est inventé, c’est classique, une compagne imaginaire avec qui elle a longtemps tout partagé. Puis, à quatorze ans, moquée par sa gouvernante, elle a renoncé à ce jeu. Mais quand, à plus de trente ans, elle perd sa mère, plus rien ne lui interdit de le reprendre. Voici donc Clarissa, « le rayon qui [a] frappé son existence poussiéreuse »… Elle apparaît, à l’âge qu’elle avait quand elle a disparu (onze ans), d’abord par à-coups, avant de devenir bien réelle, aux yeux d’Agatha seule dans un premier temps, puis à ceux de tous.

À partir de là, avec une rigoureuse simplicité, en s’interdisant tout romanesque parasite, la narratrice déroule les implications de son point de départ : il faut justifier l’existence de l’enfant aux yeux des autres, comme à ceux d’Agatha elle-même (« L’existence de Clarissa s’expliquait par la même loi que celle qui rendait compte de la présence des planètes dans le ciel et des légumes au potager ») ; il faut aussi la faire grandir, lui apprendre à lire, la baptiser, lui faire découvrir la musique et, enfin, à dix-sept ans, l’amour. Là, ça se gâte (« Elle reconnut immédiatement en David une émotion de même nature que la sienne. Il désirait, lui aussi, posséder Clarissa. Agatha fut remplie de haine »).

Elfes et nymphes

Tout cela apparaît d’abord comme une délicieuse fantaisie poétique, fruit d’une imagination typiquement insulaire : sans parler de l’humour, du thé, des presbytères, Clarissa est de ces enfants-elfes que la littérature britannique affectionne. Il y a en elle du Peter Pan lorsqu’elle bondit dans les plates-bandes du jardin d’Agatha, pleine d’ « espièglerie triomphante ». Plus tard, quand sa « silhouette pâle se dress[e] telle celle d’une nymphe au milieu de la forêt miniature des joncs, pointés vers le ciel comme autant d’épées vertes », elle ressemble à une peinture de Burnes ou de Rossetti. Le jeu auquel elle et celle qui l’a suscitée par son seul amour se livrent en permanence est celui des enfants sages d’autrefois, qui vivent en imagination « des aventures palpitantes », « dans un univers sans limites, peuplé d’une foule d’êtres de leur choix ».

À y regarder de plus près, cependant, cette affaire de double a quelque chose de bien inquiétant et aurait pris, à n’en pas douter, au temps du romantisme allemand, des teintes fort noires. Car toute l’histoire est au fond avant tout un long et douloureux portrait d’Agatha. Clarissa fait ce qu’elle n’a pas fait, lit les livres qui lui étaient interdits, veut apprendre à jouer au tennis et à conduire une voiture. Et le roman fait impitoyablement jouer jusqu’au bout un mécanisme psychologique complexe et mortifère : Agatha a besoin d’inventer Clarissa pour s’ouvrir au monde extérieur ; mais qu’elle ait besoin d’un tel détour pour s’y ouvrir est le signe même du refus désespéré qu’elle oppose audit monde — d’où le finale déchirant, qui rompt avec l’atmosphère apparemment légère de l’ensemble.

Mais en cette Agatha démiurge, qui préfère l’impossible au point de le faire exister, puis de le sacrifier, comment ne pas reconnaître une poignante image de l’artiste ? Et dans ce livre faussement limpide, une ode vibrante et tourmentée à la littérature ?...

P. A.

Illustration : Edward Burne-Jones, King Cophetua and the Beggar Maid, 1884

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Pierre Ahnne le 30 Mars 2019 à 09:21

Séguier, « éditeur de curiosités », publie en ce printemps un roman bien curieux. Résumons-nous… L’auteur : Alexandre Scouffos, Grec né en 1886 dans une riche famille d’Alexandrie ; vit entre cette ville et Paris, cultive des amitiés littéraires dans l’une et dans l’autre ; publie des vers symbolistes, des romans, du théâtre, et chante (baryton) à l’Opéra de Paris, dans divers rôles ; en 1929, fait paraître cette mise en roman d’une pièce montée la même années au Théâtre de la Renaissance (trois représentations, puis interdiction préfectorale). Meurt en 1932, assassiné à son domicile de la rue de Rome. Modiano en fera l’un des personnages de Rue des boutiques obscures.

Séguier, « éditeur de curiosités », publie en ce printemps un roman bien curieux. Résumons-nous… L’auteur : Alexandre Scouffos, Grec né en 1886 dans une riche famille d’Alexandrie ; vit entre cette ville et Paris, cultive des amitiés littéraires dans l’une et dans l’autre ; publie des vers symbolistes, des romans, du théâtre, et chante (baryton) à l’Opéra de Paris, dans divers rôles ; en 1929, fait paraître cette mise en roman d’une pièce montée la même années au Théâtre de la Renaissance (trois représentations, puis interdiction préfectorale). Meurt en 1932, assassiné à son domicile de la rue de Rome. Modiano en fera l’un des personnages de Rue des boutiques obscures.Notes et croquis

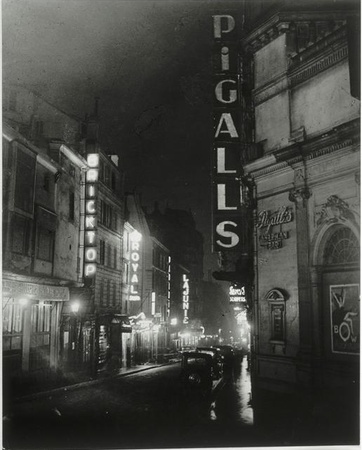

Passons, si j’ose dire, au roman proprement dit. P’tit Pierre, alias Chouchou, s’ennuie, à Saint-Germain-en-Laye, dans la pâtisserie de son beau-père. Il vole dans la caisse la recette du soir de Noël, et le voilà parti pour Paris, en attendant mieux. Sauf qu’il restera à Pigalle, où, sous la houlette d’un nommé Julot, il s’installe à l’hôtel du Poisson d’or, « que les clients désign[ent] vulgairement comme le Poiss’ d’or » — un poisse étant un garçon dans le genre de Chouchou et vivant, comme lui, de passes, dans un hôtel du même genre que celui-là. Plus tard, ce seront le Bois, les établissements de bains, la rue de Lappe. La prison, aussi, et la tuberculose. On abandonne le héros à la veille d’un trépas probable — la maladie ou, peut-être, la guillotine. Voilà.

Ce n’est pas du tout ce qu’on pourrait croire. On n’est pas chez Carco (trop explicite), ni chez Genet (pas assez métaphysique). Mais on est bien au-dessus du kitsch d’époque ou du voyeurisme complaisant. Cédric Meletta, dans une préface instructive quoique un peu surécrite, note finement que les premiers mots, « Ce fut une stupeur », annoncent les trois thèmes du stupre, des stupéfiants et de la peur. On les retrouvera tout au long d’une intrigue dont les ambitions documentaires sont évidentes. Ce sont les lieux de l’homosexualité clandestine d’alors qui se succèdent, chacun avec ses mœurs, soigneusement décrites. Et c’est aussi toute une galerie de portraits, qu’on sent croqués sur le motif : Dédé, Bouboule, Gaby, « Bobette ou la Chimère », « Nénesse, qu’on appelle aussi "la belle Otero" », bien d’autres encore.

En quête de l’Absolu

Mais le lecteur de Krafft-Ebing et de Havelock Ellis qu’est aussi Scouffi prend soin de faire intervenir, en marge du monde de la prostitution et de sa clientèle, des figures chargées de penser les pulsions qui l’animent. Ce sont le peintre Maxwell, lequel déclare : « Le sexe n’est qu’un accident de l’individu. Fuyons les apparences », et l’écrivain Pépère, qui révélera à Chouchou, d’ailleurs « indigné », qu’il fait partie de « ceux dont l’âme s’est trompée de forme » (« "J’suis donc un’ femme, moi ?" s’écria-t-il »). Chacun, ici, cherche ce qu’il est vraiment, et Louise, l’amie de Chouchou, comprend, devant la passivité du garçon, « ses véritables instincts », que « ses flancs étroits, sa poitrine effacée, ses bras musclés, sa lèvre duvetée, sa nuque virile et brune » annonçaient déjà.

Tout ça, cependant, ne serait rien sans Chouchou. Avec « sa jolie figure de page », ses cheveux « taillés en paquet de tabac » et sa nuque « rose et grasse, sembl[ant] appeler le baiser ou bien le couperet ». C’est son éducation que le roman nous raconte : « À l’infâme métier, s’illumin[ent] en lui des recoins ignorés de son intelligence ». Celle-ci reste un peu limitée ; il se laisse porter par les impulsions d’un moment, sans trop réfléchir — du reste, son bon cœur le perdra. Mais ce qui fait qu’on s’attache à lui, c’est le tourment mystérieux auquel il est en proie et qui le fait, malgré tout, s’interroger de manière récurrente : qui est-il, en fin de compte, dans ce monde où, au-delà des apparences, ce sont de nouvelles apparences qui se dessinent ?...

Et puis, il faut parler de la touche. Au sens le plus pictural du mot. À lire Scouffi, on se souvient que Paris était, à la fin des années 1930, un des laboratoires de l’art moderne. Il y a ces tableaux hallucinés de la ville, en grands à-plats de couleurs brutales, quand « la lumière crue des globes électriques rutil[e] sur les trottoirs gluants » ou lorsque, au Bois, sous les lumières, « la masse des arbres se décolore et la nuit devient verte ». Il y a les scènes de groupe, dans les boîtes ou les bains, nouvel Enfer de Dante où se forme parfois une « véritable chenille humaine » : « Ces corps de brutes, ces chairs confondues, rivées au même joug, ne formaient plus qu’un seul monstre, myriapode innombrable et fabuleux, qui tentait dans leur multiple étreinte la possession de l’Absolu ».

Rien de moins… Décidément, le roman d’Alec Scouffi est plus qu’une curiosité : c’est une belle surprise.

P. A.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Pierre Ahnne le 28 Mars 2019 à 09:17

Peu après la rédaction de cet article, j’apprenais le décès de Rachel Ingalls, disparue le 6 mars 2019, veille de la parution de cette traduction, la première en français de son roman.

Caliban, faut-il le rappeler, est, dans La Tempête, de Shakespeare, l’esclave monstrueux de Prospero. Aimé Césaire, dans Une tempête, en fera un héros positif en lutte contre le colonisateur. Mais, on le sait peut-être moins, Caliban est aussi un mutant des Marvel Comics, et différents personnages de science-fiction portent également son nom.

Caliban, faut-il le rappeler, est, dans La Tempête, de Shakespeare, l’esclave monstrueux de Prospero. Aimé Césaire, dans Une tempête, en fera un héros positif en lutte contre le colonisateur. Mais, on le sait peut-être moins, Caliban est aussi un mutant des Marvel Comics, et différents personnages de science-fiction portent également son nom.Le titre de ce roman, paru aux Etats-Unis en 1982 et publié en français pour la première fois, indique donc bien l’héritage composite, entre littérature populaire, conte philosophique et littérature tout court, qu’y revendique une écrivaine née en 1940 et auteure par ailleurs d’une dizaine d’ouvrages… Mrs Caliban, c’est Dorothy. Elle est « entre jeune et entre les deux », mais « plus près d’entre les deux que de jeune ». Son mariage est en berne depuis la mort de son jeune fils, et elle mène, dans la banlieue américaine classique, la morne vie de femme au foyer. Sa seule amie, Estelle, est plus délurée qu’elle mais doit élever deux ados spécialement caractéristiques.

Choc initial

Tout paraît donc en place pour un roman féministe sur fond traditionnellement socio-politique. Quand soudain… Un soir, alors que des crackers au fromage dorent, destinés à l’époux et à son collègue attablés au salon et ignorants de tout… « La porte vitrée coulissa et (…) une créature pareille à une grenouille géante de près de deux mètres (…) se planta devant elle, immobile, les jambes légèrement fléchies, et la regarda droit dans les yeux ».

Bon, avouons-le, l’apparition nous avait été annoncée. Nous avions entendu à la radio, que, dans la plus pure tradition de la série B, « une créature capturée (…) en Amérique du Sud » s’était échappée de « l’Institut Jefferson de recherches océanographiques » après avoir tué ses deux geôliers. Mais, quand même… Quel choc. Aussi est-on surpris du rythme paisible selon lequel, après ce début fracassant, se tisse une intrigue dont les trois fils ne se rejoindront qu’en un finale amené de main de maître — on ne le dévoilera pas. Disons cependant qu’on suivra la chronique d’un mariage qui, après avoir semblé reprendre vie, sombre décidément dans la phase terminale ; que l’amie Estelle et l’amitié en général vont réserver quelques surprises ; et que l’essentiel, ce sont les rapports entre Dorothy et celui qu’elle a baptisé Larry, et qui vit chez elle, caché dans la chambre d’amis, comme l’absence et le désinvestissement de l’époux légitime le permettent.

Tablier à fleurs et rêves de jeune fille

Dans la description de cette relation, la romancière tire tout le parti de son option résolue pour le genre de la fable. Le surnaturel, ici, est d’un confondant naturel. Larry aime le céleri et les avocats. À l’Institut, il a subi toutes sortes de tortures mais a aussi appris le langage humain, si bien qu’il s’exprime comme Dorothy, vous ou moi-même. Et il ne se contente pas de parler, il agit — sans se limiter au polissage de l’argenterie, auquel il se livre ceint d’ « un tablier à fleurs… qui offr[e] un contraste frappant avec son grand corps vert musculeux » : Dorothy et lui font, « sur le sol du salon et sur le canapé de la salle à manger, sur les chaises de la cuisine et à l’étage dans la baignoire », mon Dieu… tout ce qui peut se faire. « C’est juste la fréquence qu’il me faut », constate la jeune femme, enfin épanouie. Parcourant nuitamment les environs avec son nouvel ami, de plus en plus curieux d’un monde pour lui bien étrange, elle réalise enfin son rêve d’adolescente (« me retrouver dans une voiture au bord de la plage avec un garçon »).

On songe à de grands prédécesseurs. À Shakespeare, certes, au Montaigne de l’essai sur les Cannibales, qui, prétend-on, a inspiré l’auteur de La Tempête. À Poe et à madame de Beaumont, que rappelle la quatrième de couverture, mais aussi à Lovecraft, lui-même père spirituel de mille cinéastes et scénaristes de BD. L’originalité de Rachel Ingalls est peut-être surtout dans la sereine détragédisation qu’elle fait subir à son thème, et dans la mise en place d’un merveilleux si quotidien qu’on finirait presque par croire à l’existence de ce monstre, gentil tant qu’on ne l’embête pas, circulant coiffé d’un chapeau et le visage ( ?) orné de lunettes noires — pour plus de discrétion.

Cour suprême

Ce qui n’empêche pas le jeu, propre à la fable, des allégories. L’auteure prend soin de le laisser largement ouvert. On aperçoit sans peine la piste féministe, qui lui est chère : Dorothy ne trouve son bonheur qu’auprès d’un compagnon qui n’est pas un homme ; d’un être persécuté par les « mêmes personnes qui pendant des siècles ont affirmé que les femmes n’avaient pas d’âme ». De façon plus générale, le regard du « monstre », selon un procédé qui a fait ses preuves, révèle les tares et les hypocrisies de la société humaine ; sa présence les fera éclater sans même qu’il se montre. Car Larry, la créature venue d’un autre monde, c’est l’Autre, tous les Autres, verts, noirs, jaunes ou, dans l’Amérique reaganienne des années 1980, rouges, à tous les sens du mot. Les persécutions qu’il a subies à l’Institut lui donnent le droit de se révolter, et d’user sans ménagement de sa force prodigieuse.

Si Dorothy et lui portaient leur histoire « à l’attention du grand public », s’ils allaient « jusqu’à la Cour suprême », ils contraindraient les juristes à « définir ce qu’[est] un être humain ». C’est bien sûr cette dernière notion que Rachel Ingalls interroge et remet en jeu. Tout son art est de le faire par le biais d’une fiction assez virtuose pour que les ingrédients les plus improbables y deviennent crédibles et, ainsi, émouvants. Sans cesser pour autant d’être hautement jubilatoires.

P. A.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Pierre Ahnne le 23 Mars 2019 à 08:50

L’un parle d’un peintre, l’autre d’un écrivain. Mais tous deux, malgré de grandes différences, prolongent l’œuvre qu’ils évoquent par une écriture qui, plutôt que de la décrire, explore les effets qu’elle produit. Ce qui incite à rapprocher ces deux ouvrages parus chez le même éditeur, et d’autant plus séduisants qu’ils sont inclassables.

Stéphane Lambert, Visions de Goya

Stéphane Lambert, Visions de GoyaCe n’est pas un essai sur Goya. Ou alors, c’en est un dans le sens où Montaigne parlait d’essai : le fruit et le récit d’une expérience. Quelque chose, au fond, qui ne serait pas sans rapport avec la fiction.

Ici, celle-ci prendrait la forme d’un récit d’initiation. Certes, Stéphane Lambert, ou celui qui, sans prétendre être un autre, dit je dans ce petit livre, connaît déjà les « peintures noires », ces œuvres dont Goya, entre 1819 et 1823, couvrit les murs de sa maison, et qui furent ensuite transférées (sauf une), au musée du Prado. Mais, au moment de les revoir, il s’impose, comme dans un souci d’acclimatation, un détour par les autres tableaux de l’artiste exposés dans le musée madrilène, puis par ceux de l’Académie royale. Avant d’en venir aux 14 peintures de « la maison du sourd », observées une par une (et reproduites, comme presque toutes celles dont il est question, au fil du texte). En contrepoint, l’auteur-narrateur parle de ses réveils à Madrid, des rêves de ses nuits, de son agacement devant le flot des touristes, du plat de seiches d’un « noir intense » qu’il déguste avant de repartir, comme un antidote.

À travers ses textes sur Nicolas de Staël, Rothko, Monet (ou, autrement, avec ceux qu’il a consacrés à Beckett ou Melville), Lambert est-il en train d’inventer un genre littéraire ? Ni autofiction ni histoire de l’art, il s’agirait, par l’écriture, de « prolonger [le] trouble » que la peinture suscite en lui et, ainsi, de s’acheminer vers le « point de ralliement avec l’autre » que constitue à ses yeux le tableau. Il disait déjà, dans l’entretien accordé à ce blog : « J’essaye d’écrire sur la zone d’interférence entre moi et les autres ».

Peindre l’invisible

Avancer, donc, avec les mots, dans une zone obscure, commune à tous mais où certains artistes, comme, ici, Goya, se sont plus profondément aventurés. Qu’y trouve-t-on ? Une « part manquante de moi », répond le peintre, par la bouche de l’auteur, dans la très belle lecture que celui-ci fait de l’Autoportrait à l’atelier. Quelque chose, donc, qui se dérobe au miroir et se situe au-delà de l’apparence. Et c’est « un peu comme si la fausseté de la représentation se décomposait progressivement sous nos yeux ». Si bien que l’on en arrive à ce paradoxe, dont la vérité éclate dans l’œuvre intitulée Le Chien et reproduite sur la couverture du livre : le grand artiste peint « ce que la vue obstrue par son trop grand flamboiement ». Regarder ses tableaux, c’est scruter l’invisible.

À travers les géants combattants, les sorcières, les vieillards grimaçants issus des angoisses de Goya, porté par ces images remontées d’un fond obscur, c’est à nous ouvrir, par l’écriture, un chemin vers ce qui excède les images et les mots que travaille Stéphane Lambert. Profond et salutaire exercice d’émulation.

Michel Crépu, Beckett 27 juillet 1982 11 h 30

Ce n’est pas un essai sur Beckett. À moins, là aussi, de parler d’expérience. Au centre du livre, il y a celle, concrète, d’un rendez-vous avec l’auteur d’En attendant Godot qui lui donne son titre. Au jour et à l’heure dits, donc, Michel Crépu, alors étudiant, et travaillant à un mémoire de maîtrise sur Bram van Velde et Beckett, rencontre ce dernier dans un café du boulevard Saint-Jacques. « Surprise : l’aigle Beckett est doux. Je ne me souviens plus de ce que je lui dis ».

Ce bref entretien n’occupe donc que peu de place dans le court ouvrage qui feint de s’y consacrer. En fait d’expérience, c’est surtout une expérience de lecture qu’il relate. Lecture de Beckett, évidemment, et on y trouve de soudaines et lumineuses réflexions à propos de la surface beckettienne (« un endroit élémentaire où tout est absolument ») ; ou de l’interminable, qui « fait corps avec le temps », et que l’auteur oppose à l’attente kafkaïenne.

Oncles d’Amérique et d’ailleurs

Le but du livre n’est cependant pas de donner les résultats ou de tirer les conclusions d’une fréquentation ou d’une méditation de l’œuvre. Il s’agit plutôt ici de revivre une passion de la lecture et du livre dont Beckett n’a été en somme que le centre et peut-être le point de départ. « Le démon de la comparaison auquel je me voue si facilement trouve ici matière à un divertissement d’espèce supérieure », écrit Crépu. Et de se lancer aussitôt dans un parallèle entre l’auteur de L’Innommable et Saint-Exupéry, comme, ailleurs, il le rapprochera et le distinguera de Joseph de Maistre, Bloy, Dante, bien entendu, ou, naturellement, Proust.

Mais « le démon de la comparaison », ou de l’association, explique ici bien des choses… L’humour, qui fait de Godot « une sorte d’oncle d’Amérique dont on se souvient qu’il venait autrefois, comme Swann à Combray, les soirs de juin », ou réunit, dans la même page, Bossuet, Fénelon, Pascal et l’oncle Podger de Trois hommes dans un bateau. La construction, aussi, à sauts et à gambades, comme aurait dit Montaigne, toujours lui. Et viennent se mêler aux figures surgies des textes le grand-père de l’auteur, les souvenirs de sa propre vie d’étudiant, le récit, inattendu et émouvant, de la tentation monastique qu’à l’apogée de son obsession pour la Lettre il a connue, et de ses discussions au sujet de Beckett avec un bénédictin qui ne l’avait pas lu (mais lui prête, en échange, un livre de Guitton, le professeur d’Althusser).

Bref, Michel Crépu nous entraîne à sa suite sur les traces non de Beckett, mais de la lecture qu’il en fit — sur les traces, multiples et croisées, qu’a laissées en lui cette lecture. Cela fait un livre bondissant, rieur et grave, plein d’échos et de correspondances, et où, pourtant, tout est « simplement là », comme sur le même plan. La surface, décidément…

P. A.

Illustrations : Goya, Autoportrait à l’atelier (1790-1795), et Tom Browne, Uncle Podger plays elephants (vers 1910)

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Pierre Ahnne le 21 Mars 2019 à 09:22

Ainsi qu’il l’expliquait dans l'entretien qu’il a accordé à ce blog, il a deux manières : subtil et passionnant écrivain voyageur (voir, par exemple, Dans les pas d'Alexandra David-Néel), Éric Faye pratique aussi, et depuis longtemps, le fantastique. Quelquefois, comme dans Éclipses japonaises, les deux sources d’inspiration se mêlent. Mais c’est la seconde qui se déploie sans conteste dans le recueil de quatorze nouvelles que l’auteur publie en ce printemps chez Corti, un de ses éditeurs habituels. Toutes mettent en scène, dans un cadre essentiellement urbain, de ces personnages transparents, quasi anonymes, déjà un peu fantomatiques, dont Dostoïevski, puis Kafka ont fait les cibles privilégiées du surnaturel quand celui-ci s’immisce dans le cadre trop rationnel des sociétés modernes. Le ton détaché d’Éric Faye, son phrasé lisse, élégant, ne dédaignant ni l’humour ni l’alexandrin blanc (« Puis vint le temps des pluies d’automne et des nuages ») leur convient bien.

Ainsi qu’il l’expliquait dans l'entretien qu’il a accordé à ce blog, il a deux manières : subtil et passionnant écrivain voyageur (voir, par exemple, Dans les pas d'Alexandra David-Néel), Éric Faye pratique aussi, et depuis longtemps, le fantastique. Quelquefois, comme dans Éclipses japonaises, les deux sources d’inspiration se mêlent. Mais c’est la seconde qui se déploie sans conteste dans le recueil de quatorze nouvelles que l’auteur publie en ce printemps chez Corti, un de ses éditeurs habituels. Toutes mettent en scène, dans un cadre essentiellement urbain, de ces personnages transparents, quasi anonymes, déjà un peu fantomatiques, dont Dostoïevski, puis Kafka ont fait les cibles privilégiées du surnaturel quand celui-ci s’immisce dans le cadre trop rationnel des sociétés modernes. Le ton détaché d’Éric Faye, son phrasé lisse, élégant, ne dédaignant ni l’humour ni l’alexandrin blanc (« Puis vint le temps des pluies d’automne et des nuages ») leur convient bien.Au pays des miroirs

Le titre l’annonce, ce sont des histoires d’ombres et de reflets. On serait d’abord tenté de les répartir en deux catégories : celles que domine le thème classique du double (« J’avais vu passer dans la rue un type qui avait tout l’air d’être moi-même »), et celles où, « par une sorte de trappe ouverte dans le cours des choses », on passe, sans s’en apercevoir, de ce monde-ci dans l’autre (ou l’inverse). Mais cette classification se révèle vite illusoire. Ce grand patron dont on a faussement annoncé le décès sent se libérer en lui un autre lui-même, délivré des responsabilités et des contraintes. Et ces fantasmes soudain réalisés, cette révolte des ombres contre ceux qui les projettent, ces coups de téléphone de l’au-delà n’attestent-ils pas l’existence, toute proche, d’une autre réalité redoublant la première ?

On est donc bien dans l’univers de Narcisse, héros baroque s’il en est, et les miroirs, sous des formes multiples, pullulent. Doit-on quitter précipitamment, pour cause d’ « événements », la maison de son enfance ?... « Cela signifiait laisser les vitres sur lesquelles tant de gouttes de pluie et de cristaux de neige s’étaient écrasés, laisser les glaces dans lesquelles tant de visages s’étaient reflétés ». Éric Faye est trop rusé pour que ce motif du miroir ne contamine pas l’écriture elle-même (à moins, au contraire, qu’il n’en soit l’effet). Ses personnages, qui vont et viennent d’un monde à l’autre, sortant du sommeil alternativement dans leur réalité habituelle ou dans celle qui vient parfois les envahir, ne font que mimer ainsi la célèbre hésitation qui, si l’on en croit les spécialistes (Todorov), est caractéristique du genre fantastique.

Un écrivain et son double

Mais c’est surtout dans l’architecture du recueil que se révèle le goût de son auteur pour les mises en abyme et autres trompe-l’œil. Ces Nouveaux éléments sur la fin de Narcisse ne sont pas, en effet, une simple juxtaposition de récits. D’abord, parce qu’on discerne, malgré le retour, parfois, à une fantaisie proche de Gogol, une progression d’ensemble vers l’angoisse et la folie. Mais, surtout, quand on lit, dans deux nouvelles différentes, les mêmes phrases, soulignant le retour de situations identiques, c’est le livre lui-même qui se dédouble, comme ceux dont il nous raconte les aventures. Se crée alors une tension interne au recueil, qui fait éclater les limites entre les nouvelles qui le composent, et ouvre, pour le lecteur, un troublant espace où le voilà, comme les personnages, prêt à guetter et traquer les correspondances.

Cette mise en scène de l’écriture par l’écriture elle-même culmine dans un texte étonnant, intitulé Anamorphose, où l’on voit un écrivain en panne d’inspiration décider d’écrire une nouvelle composée entièrement de phrases d’autres auteurs… et le faire. La nouvelle d’Éric Faye se termine par cette nouvelle, agrémentée de notes renvoyant aux ouvrages tirés de la bibliothèque de l’écrivain imaginaire. Et de celle de l’écrivain réel, bien entendu. Qu’on y trouve, à la place d’honneur, Emmanuel Bove, Julien Gracq, Kadaré, naturellement (1), ou Modiano, n’étonnera pas. L’hommage que leur rend ainsi notre auteur est bien à l’image de son élégante modestie. Ou bien faudrait-il y voir la manifestation d’une discrète insolence ? Pareille ambiguïté serait bien dans son style…

P. A.

(1) Éric Faye a publié Ismaïl Kadaré, Prométhée porte-feu, et Entretiens avec Ismaïl Kadaré (les deux chez Corti, 1991).

2 commentaires

2 commentaires Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique

Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Critiques de livres, courtes fictions, entretiens avec des auteurs, billets d'humeur...

Twitter

Twitter del.icio.us

del.icio.us Facebook

Facebook Digg

Digg Technorati

Technorati Yahoo!

Yahoo! Stumbleupon

Stumbleupon Google

Google Blogmarks

Blogmarks Ask

Ask Slashdot

Slashdot