-

Par Pierre Ahnne le 3 Novembre 2021 à 17:30

Aragon polémiste, Revue des Sciences humaines, n° 343 (Presses universitaires du Septentrion)

Aragon polémiste, Revue des Sciences humaines, n° 343 (Presses universitaires du Septentrion)En mars de cette année paraissait cet intéressant ensemble de textes réunis par Adrien Cavallaro. Comme le souligne l’un des contributeurs, « il y a presque pléonasme à formuler l’idée d’un Aragon polémiste ». Non seulement parce que le seul nom du poète « cristallise, aujourd’hui encore, la polémique », mais parce que celui qui signa parfois François La Colère posséda, plus qu’aucun de ses contemporains, l’art de « l’apostrophe assassine » et la « virtuosité dans l’exercice de la dérision ». Dès 1923, lui-même affirmait trouver « infimes les distinctions qu’on fait entre les genres littéraires », ajoutant : « poésie, roman, philosophie, maximes, tout m’est également parole ». Voilà aussi de quoi expliquer ses affinités avec un registre souvent proche de l’oralité, et où domine, dans une subjectivité assumée, l’usage de la voix.

La revue déplie les diversités et les métamorphoses que ledit registre revêtit au long d’une vie qui épousa son siècle. Du surréalisme, avec, notamment, le Traité du style (« Je parle un langage de décombres où voisinent les soleils et les plâtras »), à la conversion au communisme, puis, à la Résistance et, enfin, à la guerre froide. Itinéraire dont l’écrivain tirera lui-même, à plusieurs reprises, le bilan en fin de parcours. La Revue des Sciences humaines l’étudie de façon plus thématique que chronologique, en trois parties, dont la première met en évidence la diversité des genres et des formes où s’illustre l’art aragonien de la polémique : correspondance (« Mais vous êtes trop con à la fin (…). Je vous emmerde infiniment » — lettre de 1927 à Jean Paulhan), préfaces, articles et autres textes, tels ceux où le directeur des Lettres françaises fait l’éloge de Lurçat, modèle opposé à Pollock et aux artistes abstraits en général, surtout ceux venus, en ces années d’après-guerre, d’Amérique.

La seconde partie s’intéresse à la poésie, plus adaptée, pour Aragon, au mode de l’intervention et à l’expression d’une dimension collective que le roman, examiné dans un troisième temps. L’occasion de déconstruire certains a priori sur le prétendu réalisme de celui qui écrivait en 1967 : « Les romanciers, pour la plupart, se partagent en tenants du langage à vulgairement parler, c’est-à-dire qui demandent du feu au premier passant venu, et en tenants de la parole individuelle qui proposent leur propre feu sans se soucier du besoin qu’on en a ». Et de renvoyer dos à dos ces « réalistes vulgaires » et ces « antiréalistes » : « Il va sans dire qu’il y a entre l’un et l’autre camp des écrivains oscillants »…

Il va aussi sans dire que c’est dans le camp des « oscillants » que se rangeait un auteur dont la tendance naturelle fut toujours d’abord, comme le rappelle, dans la publication qui nous occupe, Johanne Le Ray, « un rapport polémique à soi-même ». Ne parlait-il pas, dans Théâtre/Roman, de « l’escrime d’écrire » ? « Ce que je dis bat ce que je voulais dire, et d’ailleurs qui sont les interlocuteurs, ces croiseurs d’éclairs »…

Avant de s’en aller, Saul Bellow, une conversation avec Norman Manea, traduit de

l’anglais et du roumain par Marie-France Courriol et Florica Courriol (La Baconnière)

l’anglais et du roumain par Marie-France Courriol et Florica Courriol (La Baconnière)En 1999, six ans avant sa mort, Saul Bellow a avec l’écrivain roumain Norman Manea un entretien de six heures, qui est filmé pour le Jerusalem Literary Project et sera ensuite publié sous le titre de Before I go. Les éditions genevoises La Baconnière publient cet automne la traduction française de cette transcription.

Dans des Réflexions sur Saul Bellow qui précèdent l’interview proprement dite, Manea explique l’intérêt particulier dont l’auteur américain a toujours fait l’objet en Roumanie, et les conditions dans lesquelles lui-même l’a rencontré puis est devenu son ami après sa propre installation aux États-Unis, en 1986. Il mène ensuite les choses, comme on dit, de main de maître. Entraînant, par ses questions, Bellow dans d’habiles méandres, de l’enfance, au Canada, dans une famille juive émigrée de Russie, à l’intérêt pour Freud, Reich, et Trotski, qu’il va rencontrer au Mexique mais ne verra qu’à l’état de cadavre, le révolutionnaire ayant été assassiné précisément ce jour-là.

On en vient ensuite aux débuts littéraires, au rapport de Bellow à l’écriture, à son œuvre. Aux écrivains (Eliade, Singer, Ionesco…), puis aux hommes politiques que le Prix Nobel 1976 a eu l’occasion de rencontrer ou de fréquenter. Avant une belle ouverture finale où il est question d’amour (« La seule chose que je ne regrette pas c’est d’être tombé souvent amoureux ») et de mort (« On n’a plus la même soif de vivre qu’on avait à soixante ou même à soixante-dix ans. Elle s’évapore petit à petit. D’abord, on en a assez d’avoir peur de la mort. C’est un sujet usant »).

Le résultat, plus qu’un portrait, est quelque chose comme le tableau d’une vie. Une vie marquée d’abord par l’opposition et la rencontre entre l’Europe et l’Amérique, pour celui qui, enfant, parlait « un véritable mélange » de russe, de français, d’anglais, de yiddish et d’hébreu, mais qui, dit-il, était « enchanté de se laisser américaniser ». Une vie où le judaïsme, bien sûr, tient une grande place, et une place problématique. Mais qui évolue par ailleurs d’un certain radicalisme (voir plus haut) vers le scepticisme auquel l’incline « la veine satirique » qui est celle de l’écrivain.

Car c’est avant tout un écrivain qui parle, et pose les grandes questions à un niveau profondément littéraire. Écartant la Shoah comme sujet possible parce qu’« on ne peut rien en faire ». Et liant écriture et morale d’une manière superbement non moraliste : « Je ne me demande pas souvent ce qui est honorable et ce qui ne l’est pas, mais je le fais quand j’écris ; je me demande s’il serait déshonorant de dire les choses de telle ou telle manière ».

P. A.

Illustrations :

Jean Lurçat, Champagne, 1959

Immigrants à Ellis Island

2 commentaires

2 commentaires

-

Par Pierre Ahnne le 23 Février 2021 à 18:17

Au mois de mai prochain, il y aura cinquante ans qu’Alexandre Vialatte quittait ce monde. C’est donc, peut-être, l’année rêvée pour lire ou pour relire les œuvres de l’Auvergnat, né en 1901, qui traduisit et fit connaître Kafka en France avant de s’illustrer lui-même par des romans et par d’innombrables chroniques, au ton unique et à l’écriture singulière.

Au mois de mai prochain, il y aura cinquante ans qu’Alexandre Vialatte quittait ce monde. C’est donc, peut-être, l’année rêvée pour lire ou pour relire les œuvres de l’Auvergnat, né en 1901, qui traduisit et fit connaître Kafka en France avant de s’illustrer lui-même par des romans et par d’innombrables chroniques, au ton unique et à l’écriture singulière.Pour plus de détails, on peut commencer par parcourir les articles que je lui ai consacrés, au fil des années, sur ce blog :

- Vialatte et les Fruits du Congo, en 2012

- Étrangers de Paris, Alexandre Vialatte (Le Bateau ivre) en 2017

- La Paix des jardins, Alexandre Vialatte, (Le Dilettante), en 2019.

Voir aussi mon article sur son mentor, Henri Pourrat, et sur la lecture qu’il en fit :

2 commentaires

2 commentaires

-

Par Pierre Ahnne le 16 Février 2021 à 18:02

La remarquable collection Espace Nord, gérée par les Impressions Nouvelles, est consacrée au patrimoine littéraire belge francophone. J’en ai déjà parlé à plusieurs reprises, voir ici. En ce début d’année, elle republie deux romans assez différents et, en même temps, assez semblables — ne serait-ce que par la réflexion qu’ils peuvent susciter quant à l’action corrosive du temps sur certaines œuvres.

L’Employé, de Jacques Sternberg, est paru en 1958 aux éditions de Minuit. L’auteur est un de ceux que l’on dit prolifiques : 1 500 contes, notamment, se rattachant pour la plupart à la science-fiction ou au fantastique. Et des romans, du théâtre, des essais, des scénarios (dont celui du film d’Alain Resnais Je t’aime, je t’aime)…

Tout le récit s’inscrit ici entre le moment où son narrateur, sur le seuil du bureau dans lequel il est « employé », constatant qu’il est dix heures cinq, « hésit[e] un instant »… et, 160 pages plus loin, celui où, à dix heures six, il se décide à entrer et à faire face à son chef. Entre-temps, tourbillon de fantasmes, flot d’univers délirants, déformations multiples du temps et de l’espace. Sur un ton qui opte franchement pour la loufoquerie pince-sans-rire : « J’avais eu la chance de naître de parents aisés, mais trivipares. Ma mère était une nymphomane célèbre ».

« Baroque », dit la postface de Jacques Carion. Mais on pense surtout aux surréalistes, qui faisaient ça dès les années 1920… Une curiosité.

Avec Julie ou la dissolution, de Marcel Moreau (première parution en 1971, chez Christian Bourgois), autre époque et autre atmosphère. « Le texte, sans en représenter directement les événements, se révèle complètement imprégné de certains des idéaux phares de Mai 68 », souligne Corentin Lahouste dans la postface. L’auteur, tout aussi productif que le précédent, était correcteur, comme son héros, Hasch, lequel travaille dans une revue scientifique. Arrive une nouvelle dactylo, Julie Malchair (oui). Elle allume les désirs et sème le désordre. D’ailleurs, elle a des livres de Bakounine dans son sac.

On passe du je au il en cours de récit, sans doute pour suggérer la sortie de soi et l’excès. Hasch a avec Julie une espèce de liaison, qui se passe surtout dans les bistrots, où, occasionnellement, il se met à « pétrir son sexe » (« Les jambes écartées, elle semblait sécréter partout, de la tête aux pieds, une humeur de folie et d’hyène »). En parallèle, la compagne habituelle du correcteur se meurt. Et on revient régulièrement au bureau, où tout se délite, par la simple présence de « Julie » et de « son corps porté sur l’intempestif ». Jusqu’à l’orgie finale, sous les effets conjugués du vin et du hasch (tiens).

Le héros se sent « arraché violemment à un sol stérile et jeté corps et âme dans le mouvement morbide de l’abandon et de la fuite ». La ville le serre contre elle et l’« introduit entre ses cuisses ». Même si la phrase évoque parfois Breton, c’est surtout, évidemment, à Georges Bataille que l’on songe. Là aussi, quelques années après.

Après un numéro, en 2020, intitulé Diaristes suisses (voir ici) la revue Les Moments littéraires, ce premier semestre, consacre son numéro 45 aux Diaristes belges.

L’occasion de découvrir de nombreux auteurs, ou d’autres facettes d’auteurs déjà connus. Et l’occasion aussi de constater, une fois de plus, le caractère protéiforme et problématique de ce qu’il est convenu d’appeler journal intime. En introduction, Marc Quaghebeur s’efforce avec sagacité de classer les dix-neuf extraits proposés, dans des catégories nécessairement mouvantes. Il y a les textes inscrits dans l’Histoire et ceux qui restent proches de la vie quotidienne. Ceux qui flirtent avec la fiction ou l’autofiction. Ceux qui ne sont pas des textes, mais des recueils d’images, comme les photographies d’Anne De Gelas ou les cahiers de moleskine du plasticien Paul Mahoux.

Il y a, bien sûr, les écrits en rapport direct avec l’œuvre en général ou la création en cours. Tels ceux de Maeterlinck, d’Henry Bauchau, ou de Luc Dardenne réfléchissant, en 2014, au film La Fille inconnue, qui devait sortir sur les écrans en 2016 : « Si notre langage est celui des plans-séquences, pourquoi le refuser ? (…) Le choix en art n’est pas étranger à une nécessité, un destin. L’artiste n’est pas au restaurant, devant une carte de menu sur laquelle il pourrait choisir de manger ceci plutôt que cela ».

Et puis, bien sûr, d’autres journaux sont une tentative pour se saisir ou se ressaisir de soi dans des moments de crise : « prendre un cahier pour [se] tenir accroché à la rive », comme l’écrit Stéphane Lambert, sous le double effet du confinement et du choc provoqué en lui par l’affaire Matzneff. Et qui nous donne au passage une formule résumant certes toute une part de son œuvre, mais peut-être valable aussi pour le genre autobiographique dans son ensemble : « Je prends appui sur ma personne pour me rapprocher au plus près de ce que c’est d’être un vivant ».

P. A.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Pierre Ahnne le 15 Décembre 2020 à 19:00

Actes Sud et les éditions de l’Imprimerie nationale se sont associés pour réaliser cet ouvrage, consacré à ce qui est peut-être pour nous l’objet littéraire par excellence — mais qui, comme on le découvrira à la lecture, ne l’a pas toujours été. Sous la direction de Gilles Siouffi, des spécialistes tous plus titrés les uns que les autres (professeurs émérites, titulaires de doctorats divers, auteurs de livres multiples…) se sont répartis les six chapitres qui suivent et content, siècle par siècle après un chapitre sur le Moyen-Âge, les aventures et transformations du français écrit.

Actes Sud et les éditions de l’Imprimerie nationale se sont associés pour réaliser cet ouvrage, consacré à ce qui est peut-être pour nous l’objet littéraire par excellence — mais qui, comme on le découvrira à la lecture, ne l’a pas toujours été. Sous la direction de Gilles Siouffi, des spécialistes tous plus titrés les uns que les autres (professeurs émérites, titulaires de doctorats divers, auteurs de livres multiples…) se sont répartis les six chapitres qui suivent et content, siècle par siècle après un chapitre sur le Moyen-Âge, les aventures et transformations du français écrit.Du latin au courriel

On le voit s’émanciper peu à peu de la syntaxe latine et de la lecture à haute voix. On voit naître et évoluer la ponctuation, alors que la phrase n’est pas encore la phrase mais une « manière de parler ». Telle que nous la connaissons, ce sont les subdivisions de la période oratoire qui vont progressivement lui donner naissance ; et le carcan du vers classique contribuera aussi à lui servir de moule, la mode des maximes, au XVIIe siècle, jouant également son rôle.

Ce n’est cependant qu’au XVIIIe siècle que la concurrence de la sensibilité et de la raison amènera à définir la phrase au sens moderne du mot, et au début du XIXe que les grammairiens lui donneront une structure toujours canonique aujourd’hui. Puis, à l’orée du XXe siècle, c’est l’émergence de la notion de texte comme nouvelle unité langagière. Là-dessus, montée en puissance de l’oralité, querelle de la phrase longue et de la phrase brève, crise de l’après-Seconde Guerre mondiale…, pour en arriver aux distorsions et hybridations dues aujourd’hui aux différentes formes d’écriture numérique.

Qu’est-ce que la littérature ?

Des questions récurrentes hantent cette épopée, comme elles sont venues régulièrement hanter ses

héros : comment exprimer l’émotion ? comment accueillir le français populaire et, ce qui n’est pas forcément la même chose, le français parlé ? du reste, faut-il l’accueillir ? que faire des normes ? en faut-il ?... Et de nombreux exemples tirés d’auteurs célèbres ou anonymes illustrent les propos de nos spécialistes, qui ne s’adressent pas aux spécialistes mais savent rendre un sujet pointu tout à fait accessible et, du coup, passionnant.

héros : comment exprimer l’émotion ? comment accueillir le français populaire et, ce qui n’est pas forcément la même chose, le français parlé ? du reste, faut-il l’accueillir ? que faire des normes ? en faut-il ?... Et de nombreux exemples tirés d’auteurs célèbres ou anonymes illustrent les propos de nos spécialistes, qui ne s’adressent pas aux spécialistes mais savent rendre un sujet pointu tout à fait accessible et, du coup, passionnant.C’est aussi qu’ils ne se limitent pas au domaine purement linguistique. N’hésitant pas à s’attarder sur le rôle de l’école, l’influence des innovations technologiques, celle de l’idéologie ou des événements historiques (exemple : inflation de la correspondance pendant la Première Guerre mondiale…), c’est une véritable sociologie historique de la langue et de ses usages qu’ils esquissent. Ainsi, bien sûr, qu’une brève histoire de la littérature francophone. C’est-à-dire, vue à partir d’une langue donnée, de la chose littéraire en tant que telle, dans son identité problématique.

P. A.

Illustrations :

1) le Serment de Strasbourg

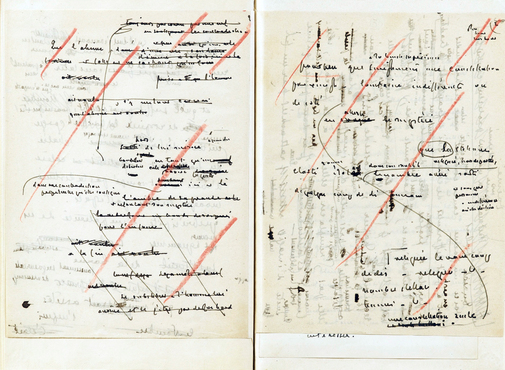

2) manuscrit du Coup de dés, de Mallarmé (1897)

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Pierre Ahnne le 1 Décembre 2020 à 16:31

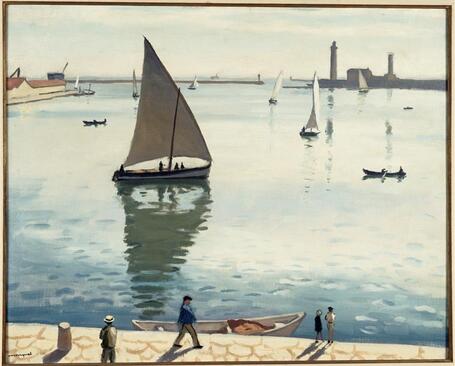

Fata Morgana, en collaboration avec le Musée Paul Valéry, vient de republier sous forme de mince volume Inspirations méditerranéennes, une conférence prononcée par l’auteur du Cimetière marin en 1933 et reprise en 1936 dans Variété III. « Ce que je vous dirai », annonce le poète, « ne concernera que les rapports de ma vie ou de ma sensibilité, dans sa période de formation, avec cette mer Méditerranée qui n’a cessé, depuis mon enfance, de m’être présente soit aux yeux, soit à l’esprit ». Suivent quelques très belles pages évoquant une enfance et une adolescence passées dans un port bien connu. Les ports : ces lieux où l’œil, passant du spectacle de la mer à celui de l’activité des hommes, « embrasse à la fois l’humain et l’inhumain »… Comment ne pas y rêver d’être « aspirant de marine » ou, à défaut, « poète ou peintre » ?

Fata Morgana, en collaboration avec le Musée Paul Valéry, vient de republier sous forme de mince volume Inspirations méditerranéennes, une conférence prononcée par l’auteur du Cimetière marin en 1933 et reprise en 1936 dans Variété III. « Ce que je vous dirai », annonce le poète, « ne concernera que les rapports de ma vie ou de ma sensibilité, dans sa période de formation, avec cette mer Méditerranée qui n’a cessé, depuis mon enfance, de m’être présente soit aux yeux, soit à l’esprit ». Suivent quelques très belles pages évoquant une enfance et une adolescence passées dans un port bien connu. Les ports : ces lieux où l’œil, passant du spectacle de la mer à celui de l’activité des hommes, « embrasse à la fois l’humain et l’inhumain »… Comment ne pas y rêver d’être « aspirant de marine » ou, à défaut, « poète ou peintre » ?Suivant un plan d’une rigueur et d’une simplicité platoniciennes, Valéry passe de la mer, de ses couleurs et de ses parfums, à ce que l’esprit y découvre, à savoir « tous les attributs de la connaissance : clarté, profondeur, vastitude, mesure » ; puis, s’élevant de l’individu au tout, il en vient au « rôle (…) que la Méditerranée a rempli (…) dans la constitution de l’esprit européen, ou de l’Europe historique, en tant que l’Europe et son esprit ont modifié le monde humain dans son entier ». Une certaine vision des choses et du style, qui met la Méditerranée au cœur de l’Occident, et l’Occident au centre du monde.

Que celui-ci ait cependant plus d’un centre, c’est ce que nous rappelle un livre consacré à d’autres poètes

et publié chez Philippe Rey : Le flot de la poésie continuera de couler. Ne nous arrêtons pas à ce titre pompeux. L’ouvrage, signé Le Clézio, est né de l’intérêt que celui-ci porte à l’Extrême-Orient, et de son amitié avec le poète et traducteur (du français) chinois Dong Qiang. Il est consacré aux poètes de la dynastie Tang (618-907). On y trouve des textes subtilement commentés, des éléments biographiques, des calligraphies de Dong Qiang, de nombreuses reproductions de peintures. Divisé en chapitres thématiques (Le vin, La guerre, L’amour, La nature…) suivis d’un lexique, il pourrait faire un beau cadeau de Noël pour temps troublés.

et publié chez Philippe Rey : Le flot de la poésie continuera de couler. Ne nous arrêtons pas à ce titre pompeux. L’ouvrage, signé Le Clézio, est né de l’intérêt que celui-ci porte à l’Extrême-Orient, et de son amitié avec le poète et traducteur (du français) chinois Dong Qiang. Il est consacré aux poètes de la dynastie Tang (618-907). On y trouve des textes subtilement commentés, des éléments biographiques, des calligraphies de Dong Qiang, de nombreuses reproductions de peintures. Divisé en chapitres thématiques (Le vin, La guerre, L’amour, La nature…) suivis d’un lexique, il pourrait faire un beau cadeau de Noël pour temps troublés.D’autant qu’on y lit des choses comme :

« Les oiseaux s’effacent en s’envolant vers le haut

Un nuage solitaire s’éloigne dans une grande nonchalance

Seuls, nous restons face à face, le Mont Jingting et moi

Sans nous lasser jamais l’un de l’autre »

(Li Bai, 701-762)

… ou encore :

« Les insectes d’automne sous les herbes, le givre sur les feuilles

La balustrade vermillon, zigzagant, défait la lumière sur le lac

Le lièvre frissonne, le crapaud a froid, la lune est si pâle

Une telle nuit, même Chang’e (1) là-haut doit avoir le cœur brisé ! »

(Li Shangyin, 813-858)

P. A.

(1) Déesse de la lune. Elle y réside en compagnie d’un lapin et d’un crapaud.

Illustrations :

Albert Marquet, Voiliers à Sète (1924)

Shen Zhou (1427-1509), Carnet de paysages

2 commentaires

2 commentaires Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique

Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Critiques de livres, courtes fictions, entretiens avec des auteurs, billets d'humeur...

Twitter

Twitter del.icio.us

del.icio.us Facebook

Facebook Digg

Digg Technorati

Technorati Yahoo!

Yahoo! Stumbleupon

Stumbleupon Google

Google Blogmarks

Blogmarks Ask

Ask Slashdot

Slashdot