-

L’Île aux troncs, Michel Jullien (Verdier)

« Un aller-retour du mythe à la réalité » : c’est le titre de la postface. Michel Jullien y précise les éléments historiques sur lesquels il se fonde, assez peu documentés pour avoir favorisé beaucoup de fantasmes, de légendes et d’imprécisions. Mais, quand l’auteur parle de « mythe », peut-être renvoie-t-il aussi, en toute immodestie mais non sans bien-fondé, au travail que lui-même accomplit dans cet étrange et très peu romanesque « roman ».

« Un aller-retour du mythe à la réalité » : c’est le titre de la postface. Michel Jullien y précise les éléments historiques sur lesquels il se fonde, assez peu documentés pour avoir favorisé beaucoup de fantasmes, de légendes et d’imprécisions. Mais, quand l’auteur parle de « mythe », peut-être renvoie-t-il aussi, en toute immodestie mais non sans bien-fondé, au travail que lui-même accomplit dans cet étrange et très peu romanesque « roman ».Samovars et sorcières

Des données historiques, donc… Oui, la belle Natalia Fiodorovna Mekline, dont le portrait figure en fin d’ouvrage, a existé. De même que l’escadrille dans laquelle elle s’est illustrée, composée exclusivement de femmes, que les Russes surnommaient « Sœurettes », et l’ennemi allemand « les Sorcières de la nuit ». Neuf cent quatre-vingts missions, sept médailles, l’aviatrice est une des héroïnes de la Grande Guerre patriotique. Oui, il est bien, par ailleurs, en Carélie, près du cercle polaire, une île nommée Valaam. En effet, il semble qu’après la victoire on y exila les nombreux mutilés de guerre qui déparaient les rues d’Union soviétique. « Rappelez-vous comme ils étaient nombreux », écrit Soljenitsyne, « ces mutilés qui grouillaient à ras de terre sur nos marchés, aux portes des cafés et dans les trains de banlieue (…). Rappelez-vous : sans qu’on y prenne garde, en un rien de temps, ils se firent plus rares ». Mais tout cela est si obscur et mal connu que le même parle aussi d’une « île dont on ne sait pas le nom »…

Sur cette base réduite, Michel Jullien construit une histoire qui tient tout entière par la force et l’originalité d’un style seul capable de susciter des visions d’une intensité et d’une puissance passablement saisissantes. Soit deux demi-héros, qui ne se complètent qu’à moitié : Kotik Tchoubine, lequel, avec sa jambe unique, fait figure, parmi les culs-de-jatte qui peuplent Valaam, de « géant filiforme perdu dans une société rabougrie », et Piotr Antonov Sniezinsky, « un samovar des plus ordinaires » (« on les appelle ainsi, courtauds comme l’ustensile, ventrus, une pièce de vaisselle que l’on pose dans un coin »). Une amitié inexplicable et d’autant plus indéfectible les lie, faite de vieux compagnonnage et de beuveries régulières, car l’alcool est ici le grand consolateur.

Entre haut et bas

L’imparfait de répétition domine presque exclusivement le court récit de leurs aventures, en trois parties : 1) rapide mise en place, avec tableau des lieux et portraits des deux personnages ; 2) retour sur les errances, entre Moscou et Leningrad, qui ont précédé leur relégation à Valaam ; 3) l’unique péripétie de leur rapide saga, à savoir une tentative de fuite vers le continent, en profitant du gel hivernal, sur une improbable machine flanquée de deux roues de bicyclette.

Pour aller où ?... Chez Natalia, bien sûr ! Car l’héroïne nationale, ou plutôt sa photo, découpée et conservée précieusement, fait l’objet, de la part des deux amputés, d’un vrai culte : « La chandelle se consumait devant l’icône (…). Les deux plis du papier coupaient l’aviatrice par le nez et l’abdomen, et lorsque en fin de cérémonie Piotr repliait Natalia sous son aisselle, on croyait entendre le bruit des médailles s’entrechoquant dans le numéro de la Komsomolskaïa Pravda ».

Ces personnages rivés au sol rêvent donc de fuite, d’envol (« écharpe et chapka au vent lorsque Natalia les emmènerait dans les nuages »), ou, aussi bien, de natation, l’homme-tronc du duo tentant, soir après soir, de redonner à son compagnon les leçons qu’on lui prodiguait quand il perdit ses jambes (« J’allais savoir nager »). Le texte se maintient dans un assez miraculeux équilibre entre truculence et lyrisme. Loin de tout sentimentalisme, nos « samovars », dits encore « fers à repasser », nous ramènent à Breughel et à l’imaginaire des farces médiévales. Mais il y a leur amitié. Il y a l’été boréal qui les voit « viv[re] la perpétuité d’un après-midi, des heures accomplies, idéales, passées près d’un bosquet, sous un pin bicéphale (…), à se saouler du hoquet des vaguelettes sur la berge, ourlées comme des cicatrices en mouvement ». Il y a, surtout, l’aisance avec laquelle l’auteur nous entraîne dans une vertigineuse rêverie sur le corps et les éléments, qui inverse le haut et le bas, la terre et l’eau, la présence et l’absence — les membres disparus revenant en douleurs et démangeaisons hallucinatoires.

Le monde a été mis sens dessus dessous par la guerre. Ce monde bouleversé, l’écriture singulière et légèrement ostentatoire de Michel Jullien lui donne corps, avec ses longues phrases contournées qui tout à la fois miment le désir d’évasion et dessinent la boucle où le lieu clos l’enferme. L’île, lieu parfait de l’utopie ou, ici, de la contre-utopie — mais allez savoir. En tout cas, on est bel et bien tout près du mythe : Piotr et Kotik, Don Quichotte et Sancho esquintés, sont l’incarnation grotesque et tragique du siècle, passé, peut-être de celui qui commence. Beau portrait d’une humanité d’après le désastre.

P. A.

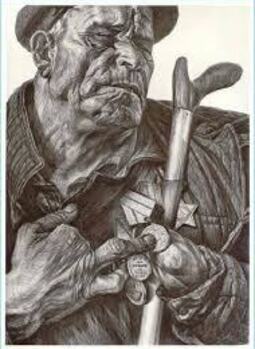

Illustration : dessin de Guennady Dobrov, dont une œuvre orne aussi la couverture du livre de Jullien.

Tags : Michel Jullien, L'Île aux troncs, roman français, rentrée 2018, Russie, Union soviétique

Tags : Michel Jullien, L'Île aux troncs, roman français, rentrée 2018, Russie, Union soviétique

-

Commentaires

Critiques de livres, courtes fictions, entretiens avec des auteurs, billets d'humeur...

Twitter

Twitter del.icio.us

del.icio.us Facebook

Facebook Digg

Digg Technorati

Technorati Yahoo!

Yahoo! Stumbleupon

Stumbleupon Google

Google Blogmarks

Blogmarks Ask

Ask Slashdot

Slashdot

Un vrai régal, Pierre!

Merci ! c'est le livre qui est un régal...