-

Les livres, ça ennuie tout le monde. On attrape vite mal à la tête, et puis ça ramasse la poussière, c’est encombrant. Comment s’en débarrasser ? On en trouve de temps en temps sur les bancs publics, déposés par de pauvres gens aux appartements trop petits. Moi-même, quelquefois, j’en dépose… Et tout près de chez moi, l’autre jour, j’ai avisé sur un banc le roman de Léon Daudet Un jour d’orage. Une jolie réédition, datant de 1931, d’un livre paru en 1925, illustrée par de charmants bois d’un certain J. M. Le Breton.

Or, mon oncle Jean venait de me prêter Nouvelles du cœur, compilation, parue en 1965, chez Gallimard, de récits de Paul Morand édités entre 1921 et 1956.

Ce hasard objectif commandait le billet.

Deux hommes sympathiques

Car, chacun à son époque et à sa manière, les deux auteurs l’étaient, réacs. Du moins, au sens le plus courant du terme — celui qu’on peine à préciser faute de voir exactement quelles actions suscitent aujourd’hui la réaction. Mais, en ce qui concerne Daudet et Morand, c’est assez clair.

Fils de l’antisémite Alphonse, Léon traitait lui-même Dreyfus d’ « épave de ghetto ». Plus tard, pourtant, il devait faire amende honorable : « C’est la démocratie qui est coupable et non le juif », avouait-il. Car il était antirépublicain, et contribua à fonder le journal L’Action française (ainsi, par ailleurs, que l’Académie Goncourt).

Après une jeunesse dorée, Morand, dont Proust avait préfacé le premier recueil de nouvelles, Tendres stocks, fit une belle carrière d’homme à femmes, de diplomate et de mondain cosmopolite. Les juifs : « Je ne les aime pas, mais dès qu’il y en a un, je suis attiré ». Protégé de Laval, nommé ambassadeur en Roumanie en 1942, puis, l’Armée soviétique approchant, opportunément déplacé en Suisse. Il y resta dix ans avant de rentrer en France et de servir de mentor aux fameux Hussards.

Du beau monde. Pourtant, d’un point de vue littéraire, qu’ils aient été réactionnaires en ce sens-là importe peu. Ce qui nous intéresse, c’est leur façon d’écrire.

Daudet, ou la réaction au sens strict

Un jour d’orage est un peu à part au milieu des 128 livres commis par celui qui ne reste guère connu que comme mémorialiste. Ce qui rend l’ouvrage touchant, c’est qu’il est l’expression d’un deuil : le fils de Daudet, Philippe, s’était suicidé en 1923. Or, Jean Cordion est, au premier chapitre, un homme accablé : sa femme, Madeleine, l’a quitté, et son jeune fils, Henri, est mort. Heureusement, un jour d’orage, il se réfugie au mas où Martin Tressan vit avec sa fille, Maguelonne (on est en Provence, comme chez papa) et son jeune fils. Tressan, qu’on surnomme Nostradamus, est guérisseur et nécromant. En effet, au pays de Mistral, les morts sont partout et se montrent encore plus facilement qu’ailleurs à qui sait les voir. La suite est assez prévisible : Jean tombe amoureux de Maguelonne ; Maguelonne, au terme d’une intrigue assez languissante, meurt ; grâce à quoi Jean pourra enfin revoir « son petit Henri », ramené par la défunte au cours d’une vision nocturne. Cette « goutte d’élixir d’éternité » est « assez forte pour parfumer le morne lac de sa douleur ». Après quoi, retour repenti de Madeleine, ça tombe bien, car Nostradamus disparaît, donc le couple reconstitué pourra élever son fils.

Ce long tissu de calembredaines, mêlant le catholicisme à la télépathie, au spiritisme et à un brin de métempsychose, pourrait au total faire un conte passablement frais et poétique. Le style kitsch (« La Vénus provençale (…) se réveille en rougissant, et son doux mot d’ordre court la campagne aux courbes aussi belles et douces que les siennes ») n’en serait que l’assaisonnement indispensable. Mais, hélas, il y a les interventions du narrateur, ou de l’auteur, lequel, l’index levé, ne cesse, au présent de vérité générale, de formuler à tout propos des jugements de valeur : pour la vraie religion, contre le protestantisme, la science, les villes, la République, dont les institutions sont daubées au passage. Bref, Léon s’y révèle un vrai réactionnaire, au sens non seulement courant mais le plus strict. L’esprit de Barrès, avec sa terre, son sang, ses morts, plane sur ce roman où un brave paysan de rencontre s’indigne que Maurras ne soit pas à l’Académie (un « escandale »).

Morand ou le malheur d’être trop brillant

Morand est l’auteur de L’Homme pressé (1941). On parle de son « style sec », censé avoir séduit une époque qui avait le goût de la vitesse naissante. Ce n’est pas cette caractéristique qui m’a frappé. Le style de Morand : brillant, c’est sûr ; précis ? élégant ?... Soit. Mais pas sec. Il aime trop le pittoresque pour ça. Les mœurs exotiques le fascinent, celles aussi du beau monde, celui qui se vêt d’ « organdi », de « percale », joue au tennis, se rend à des cocktails et monte à cheval. Tout est spectacle dans ces textes remplis d’objets, même l’incendie du Bazar de la charité (nouvelle de 1957) est une fête.

Ce goût pour tout ce qui séduit par son éclat et sa couleur éclate dans les incessantes formules, souvent bien frappées (« Un homme à grosse tête peut tout, sauf être élégant »), parfois d’un goût discutable (« J’avais du muscle en amour »), souvent teintées de tranquille misogynie (« Pour les femmes, les livres ne sont qu’un miroir de plus »).

Cet éclat est peut-être ce qui séduit chez Morand. C’est peut-être aussi ce qui fait son malheur. Car le pittoresque, par définition, c’est la surface. Dans la plus belle nouvelle du recueil, Hécate et ses chiens (1954), un jeune banquier, en poste en Afrique du Nord, y rencontre une nommée Clotilde. Tout en se donnant à lui sans réserve, elle lui échappe. Au cours d’une semaine passée tout entière au lit, il s’acharnera à essayer de l’atteindre et de saisir « ce qu’il y a au bout de la possession amoureuse ». Sans y parvenir. D’abord, parce qu’ « il semble que la nature ait voulu une singulière absence de concert entre les sexes ». Ensuite, parce que Clotilde, comme on le découvrira peu à peu, ne saurait se satisfaire que dans des perversions dont on croit comprendre que des enfants s’y mêlent. On croit. Car, au moment d’approcher le mystère, le narrateur ne trouve que des expressions indirectes, des « passions démuselées », des « instincts exécrables », d’ « horribles fêtes » — du pittoresque, encore.

Bien sûr, il n’existe que des expressions indirectes. Mais Morand croit, on le sent, en l’efficacité de son célèbre style. Cette croyance l’inscrit, quoi qu’on dise, en réaction à la modernité qu’il est censé incarner. C’est elle aussi qui le condamne à rester cantonné à la surface des choses, et froid. S’il séduit, c’est par sa froideur. Car il l’a malheureuse, et tout habitée d’une nostalgie du soleil.

P. A.

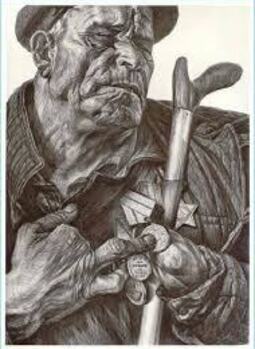

Illustrations :

- Bois de J. M. Le Breton pour Un jour d’orage, de Léon Daudet

- Affiche du film de Daniel Schmid, Hécate, maîtresse de la nuit, d’après Hécate et ses chiens, de Paul Morand (1982).

votre commentaire

votre commentaire

-

C’est un petit livre marginal, et d’autant plus emblématique. En janvier 1931, dans une rue du village proche de Lausanne où il habite, Ramuz glisse sur une plaque de verglas et se casse l’humérus gauche. Immobilisation dans un « appareil » en aluminium (50 kg, d’époque), puis rééducation pendant plusieurs mois. Il tirera de l’expérience un récit de moins de cent pages : six chapitres, d’abord parus en six livraisons dans l’hebdomadaire Aujourd’hui, ensuite insérés dans le volume 16 des Œuvres complètes, en 1941. Zoé, éditeur genevois, qui republie aussi cette année Aline et L’Amour du monde, vient de rééditer le texte en un court volume séparé dans sa collection de poche.

C’est un petit livre marginal, et d’autant plus emblématique. En janvier 1931, dans une rue du village proche de Lausanne où il habite, Ramuz glisse sur une plaque de verglas et se casse l’humérus gauche. Immobilisation dans un « appareil » en aluminium (50 kg, d’époque), puis rééducation pendant plusieurs mois. Il tirera de l’expérience un récit de moins de cent pages : six chapitres, d’abord parus en six livraisons dans l’hebdomadaire Aujourd’hui, ensuite insérés dans le volume 16 des Œuvres complètes, en 1941. Zoé, éditeur genevois, qui republie aussi cette année Aline et L’Amour du monde, vient de rééditer le texte en un court volume séparé dans sa collection de poche.« On voit »

Ça commence par un récit minutieux et assez cocasse de l’accident, placé sous le signe du chiffre 2, dont Guy Poitry, dans la préface, relève subtilement les nombreuses occurrences. Car « nous sommes singulièrement "symétriques" », même si, « en même temps, nous ne le sommes pas ». En mettant entre parenthèses sa main gauche, la fracture de son humérus vient rompre chez Ramuz cette symétrie. De 2, on passe… à 1 ? Pas exactement. Disons plutôt à 1 + 0. Dans le travail de l’écriture, par exemple, dont « on distingue tout à coup, et pour la première fois de sa vie », qu’il nécessite les deux mains, la gauche, « qu’on ne remarquait pas », se venge : « Elle nous dit : "Tâche de te passer de moi; tu verras." On voit ».

On voit une main fantôme, suscitée par sa propre absence, et dont le surgissement n’est que la première péripétie d’ « une aventure sans doute très banale », qui cependant se révélera « toute imprévue, toute fraîche, toute pleine de nouveauté ». Cette aventure immobile nous sera racontée dans des pages humoristiques et profondes. Car il n’y va pas ici seulement d’un bras cassé. À l’occasion de ce dérangement, c’est « un grand désordre originel » qui menace de faire retour. « Dont on voit vite qu’il empiète non seulement sur vos gestes et sur vos actes, mais sur votre manière de sentir, votre manière de penser, toute votre vie ».

« Parmi tout ce qui est »

Notre monde, en effet, n’est pas le monde. « Il y a ce qui est (que nous oublions constamment) ; et il y a ce que nous voudrions qu’il fût, dont nous faisons sans cesse au contraire une espèce de réalité ». Les choses « ne veulent pas d’avance ce que je veux ». Voilà que leurs angles, leur masse, leur consistance leur sont rendues par la diminution temporaire du corps, auquel elles opposent à nouveau leur résistance et leur existence : « Ce qui n’était plus que des mots : j’entends meubles, fauteuils, chaises, coussins, marches, portes, reprennent tout leur sens et redeviennent des présences ». Dérangée, la réalité laisse entrevoir le réel, que le langage usuellement dérobe, et que sa torsion par la littérature est seule à laisser entrevoir.

La chute et la fracture de Ramuz touchent donc à ce qui est peut-être au cœur de son entreprise littéraire. Dans le billet que je lui ai un jour consacré ici, j’essayais tant bien que mal de dépeindre cet effort sans cesse apparent, dans son style même, pour déstructurer le monde et le reconstruire autrement — faisant, dans l’entre-deux, vaciller ses contours et ses certitudes. On le voit dans ce livre encore, quand l’auteur de Joie dans le ciel se tourne vers la réalité quotidienne, son premier geste est toujours de la mettre en morceaux : « Je vois briller avec plaisir la terre toute blanche, tandis que les toits brillent un peu plus haut, après un intervalle gris ; après quoi le gris recommence, pas tout à fait le même gris » (c’est moi qui souligne). Ou encore : « Le lac, au bas de la pente des vignes qui est toute blanche, fait penser à un vieux plancher de salle de bal qu’on viendrait d’arroser. Et (…) on voit le ciel, qui est d’un gris doux et qui pend dessus, être tout faufilé par les flocons qui tombent »…

Faire éclater notre univers habituel pour s’aventurer au plus près de « la chose tout entière ». Telle semble être la mission paisiblement démesurée que l’écrivain vaudois s’assigne. Et son écriture, sans doute, n’est qu’un cheminement toujours recommencé vers un « point qu’il faut atteindre », lieu d’une forme de « plénitude » où deviendrait possible d’ « être parmi tout ce qui est ». Voilà en quels termes il formule ce qui constitue sans doute son exigence la plus profonde, dans un petit livre qui pourrait faire figure de commentaire à sa grande œuvre.

P. A.

votre commentaire

votre commentaire

-

Le moment est venu, en ces premiers jours de décembre, de jeter un regard rétrospectif sur une rentrée dont je vous proposais il y a quatre mois une Vue cavalière.

Belle et bonne rentrée, dans l’ensemble, que des prix mérités ont couronnée parfois. J’aurais pu citer d’autres livres encore, et vous pouvez les retrouver dans les pages qui précèdent. Mais voici déjà de quoi faire face aux fêtes… Je vous les souhaite heureuses, malgré le trouble des temps.

L’adolescence est à l’honneur…

Leurs enfants après eux, Nicolas Mathieu (Actes Sud)

Ce n’est pas parce qu’elle a obtenu le prix Goncourt qu’il ne faudrait pas le redire : cette histoire de jeunes gens en proie à la fureur de vivre dans les vallées désindustrialisées de la Lorraine est un grand roman.

Anomalie, Julie Peyr (Équateurs)

Le second roman, treize ans après le premier, de celle qui, entre-temps, s’est surtout illustrée comme scénariste. Beau récit poétique, baigné par les eaux inlassables de la Seine.

… la nature aussi

Route 62, Ivy Pochoda, traduit de l’anglais par Adélaïde Pralon (Liana Levi)

Sur les routes du désert ou dans la jungle des bas-quartiers de Los Angeles, les héros de ce récit-mosaïque se fuient pour finir par, inévitablement, se retrouver. La grande tradition du roman américain.

L'Habitude des bêtes, Lise Tremblay (Delcourt)

Posant et refusant les pièges du romanesque, l’écrivaine canadienne installe, dans des forêts et près d’un lac qu’on ne verra jamais vraiment, des personnages confrontés au raccourcissement des jours.

Parfois, les deux

Tous les hommes désirent naturellement savoir, Nina Bouraoui (JC Lattès)

En fragments secs, précis et lumineux, elle raconte l’enfance algérienne près de la Méditerranée, la découverte de l’homosexualité, l’écriture…

Un tombeau…

François, portrait d'un absent, Michaël Ferrier (Gallimard)

Entre jazz et art de la fugue, ce tombeau pour un ami défunt est une subtile manière d’envisager la mort. Il a été couronné par le prix Décembre.

… et deux rééditions

Le Con d'Irène, Aragon (Mercure de France)

Paru sans nom d’auteur en 1928, ce faux récit érotique est avant tout une célébration de l’écriture en tant que pensée.

Berlin finale, Heinz Rein, traduit de l’allemand par Brice Germain (Belfond)

Écrit à chaud, paru en 1947, un formidable document qui est aussi le tableau halluciné d’un monde en flammes.

votre commentaire

votre commentaire

-

« Un aller-retour du mythe à la réalité » : c’est le titre de la postface. Michel Jullien y précise les éléments historiques sur lesquels il se fonde, assez peu documentés pour avoir favorisé beaucoup de fantasmes, de légendes et d’imprécisions. Mais, quand l’auteur parle de « mythe », peut-être renvoie-t-il aussi, en toute immodestie mais non sans bien-fondé, au travail que lui-même accomplit dans cet étrange et très peu romanesque « roman ».

« Un aller-retour du mythe à la réalité » : c’est le titre de la postface. Michel Jullien y précise les éléments historiques sur lesquels il se fonde, assez peu documentés pour avoir favorisé beaucoup de fantasmes, de légendes et d’imprécisions. Mais, quand l’auteur parle de « mythe », peut-être renvoie-t-il aussi, en toute immodestie mais non sans bien-fondé, au travail que lui-même accomplit dans cet étrange et très peu romanesque « roman ».Samovars et sorcières

Des données historiques, donc… Oui, la belle Natalia Fiodorovna Mekline, dont le portrait figure en fin d’ouvrage, a existé. De même que l’escadrille dans laquelle elle s’est illustrée, composée exclusivement de femmes, que les Russes surnommaient « Sœurettes », et l’ennemi allemand « les Sorcières de la nuit ». Neuf cent quatre-vingts missions, sept médailles, l’aviatrice est une des héroïnes de la Grande Guerre patriotique. Oui, il est bien, par ailleurs, en Carélie, près du cercle polaire, une île nommée Valaam. En effet, il semble qu’après la victoire on y exila les nombreux mutilés de guerre qui déparaient les rues d’Union soviétique. « Rappelez-vous comme ils étaient nombreux », écrit Soljenitsyne, « ces mutilés qui grouillaient à ras de terre sur nos marchés, aux portes des cafés et dans les trains de banlieue (…). Rappelez-vous : sans qu’on y prenne garde, en un rien de temps, ils se firent plus rares ». Mais tout cela est si obscur et mal connu que le même parle aussi d’une « île dont on ne sait pas le nom »…

Sur cette base réduite, Michel Jullien construit une histoire qui tient tout entière par la force et l’originalité d’un style seul capable de susciter des visions d’une intensité et d’une puissance passablement saisissantes. Soit deux demi-héros, qui ne se complètent qu’à moitié : Kotik Tchoubine, lequel, avec sa jambe unique, fait figure, parmi les culs-de-jatte qui peuplent Valaam, de « géant filiforme perdu dans une société rabougrie », et Piotr Antonov Sniezinsky, « un samovar des plus ordinaires » (« on les appelle ainsi, courtauds comme l’ustensile, ventrus, une pièce de vaisselle que l’on pose dans un coin »). Une amitié inexplicable et d’autant plus indéfectible les lie, faite de vieux compagnonnage et de beuveries régulières, car l’alcool est ici le grand consolateur.

Entre haut et bas

L’imparfait de répétition domine presque exclusivement le court récit de leurs aventures, en trois parties : 1) rapide mise en place, avec tableau des lieux et portraits des deux personnages ; 2) retour sur les errances, entre Moscou et Leningrad, qui ont précédé leur relégation à Valaam ; 3) l’unique péripétie de leur rapide saga, à savoir une tentative de fuite vers le continent, en profitant du gel hivernal, sur une improbable machine flanquée de deux roues de bicyclette.

Pour aller où ?... Chez Natalia, bien sûr ! Car l’héroïne nationale, ou plutôt sa photo, découpée et conservée précieusement, fait l’objet, de la part des deux amputés, d’un vrai culte : « La chandelle se consumait devant l’icône (…). Les deux plis du papier coupaient l’aviatrice par le nez et l’abdomen, et lorsque en fin de cérémonie Piotr repliait Natalia sous son aisselle, on croyait entendre le bruit des médailles s’entrechoquant dans le numéro de la Komsomolskaïa Pravda ».

Ces personnages rivés au sol rêvent donc de fuite, d’envol (« écharpe et chapka au vent lorsque Natalia les emmènerait dans les nuages »), ou, aussi bien, de natation, l’homme-tronc du duo tentant, soir après soir, de redonner à son compagnon les leçons qu’on lui prodiguait quand il perdit ses jambes (« J’allais savoir nager »). Le texte se maintient dans un assez miraculeux équilibre entre truculence et lyrisme. Loin de tout sentimentalisme, nos « samovars », dits encore « fers à repasser », nous ramènent à Breughel et à l’imaginaire des farces médiévales. Mais il y a leur amitié. Il y a l’été boréal qui les voit « viv[re] la perpétuité d’un après-midi, des heures accomplies, idéales, passées près d’un bosquet, sous un pin bicéphale (…), à se saouler du hoquet des vaguelettes sur la berge, ourlées comme des cicatrices en mouvement ». Il y a, surtout, l’aisance avec laquelle l’auteur nous entraîne dans une vertigineuse rêverie sur le corps et les éléments, qui inverse le haut et le bas, la terre et l’eau, la présence et l’absence — les membres disparus revenant en douleurs et démangeaisons hallucinatoires.

Le monde a été mis sens dessus dessous par la guerre. Ce monde bouleversé, l’écriture singulière et légèrement ostentatoire de Michel Jullien lui donne corps, avec ses longues phrases contournées qui tout à la fois miment le désir d’évasion et dessinent la boucle où le lieu clos l’enferme. L’île, lieu parfait de l’utopie ou, ici, de la contre-utopie — mais allez savoir. En tout cas, on est bel et bien tout près du mythe : Piotr et Kotik, Don Quichotte et Sancho esquintés, sont l’incarnation grotesque et tragique du siècle, passé, peut-être de celui qui commence. Beau portrait d’une humanité d’après le désastre.

P. A.

Illustration : dessin de Guennady Dobrov, dont une œuvre orne aussi la couverture du livre de Jullien.

2 commentaires

2 commentaires

-

On le sait depuis Flaubert, et je l’ai rappelé souvent : il n’y a ni beaux ni vilains sujets. Ou, pour parler comme le maître lui-même, « Yvetot vaut Constantinople ». À condition, sans doute, de parler de Constantinople comme s’il s’agissait d’Yvetot, et inversement.

On le sait depuis Flaubert, et je l’ai rappelé souvent : il n’y a ni beaux ni vilains sujets. Ou, pour parler comme le maître lui-même, « Yvetot vaut Constantinople ». À condition, sans doute, de parler de Constantinople comme s’il s’agissait d’Yvetot, et inversement.Le titre, le thème, annoncé par l’argumentaire, de la famille recomposée, laissaient le lecteur innocent que je suis imaginer un petit roman drôle et vachard, qui taillerait en pièces quelques bons sentiments. Et les premières lignes, dans lesquelles un jeune garçon, la première fois qu’il voit sa future belle-mère et le fils de celle-ci, s’empare d’un couteau et menace de les tuer, était prometteur.

Scannons l’espace

Mais l’innocent avait oublié Flaubert. Avec Émilie Frèche, on est à Yvetot, pas de doute, et c’est d’Yvetot qu’on parle, comme on parle à Yvetot. Notre Yvetot à nous, s’entend, situé dans un triangle approximatif gare du Nord-République-Bastille. On n’y prend jamais de taxis, toujours des Uber. On y ouvre des « pages Safari », car on y possède un iPhone. Il y a les attentats de Paris, après lesquels on se demande : « Comment font-ils, tous ces gens, pour marcher au même rythme que la semaine dernière ? ». Puis, ceux de Nice, après lesquels on n’a « plus goût à rien ». Deborah, qui est juive, a un fils de Driss, qui est musulman. Et ils l’ont laissé choisir sa religion (Leo a opté pour celle de sa mère). Elle réalise pour la télé des documentaires sur la radicalisation des jeunes ou la violence des enfants. Son nouveau compagnon, avec qui elle emménage, Pierre, est avocat, et s’implique beaucoup auprès des migrants, à Calais. Tous deux pensent des choses comme : « Les corps ne trichent pas », ou : « S’il est bien une chose dont les hommes ne pourront jamais se passer, c’est aimer et être aimés ».

Pour dire les désirs et les craintes de ces personnes si comme-il-faut, il fallait une langue digne d’eux. Elle est bien là. Les situations, ici, sont « explosives » ; on est « dévasté », mais on essaie de « créer du lien » ; et, après avoir « scanné l’espace d’un rapide coup d’œil », on « passe à la vitesse supérieure » puis on va voir un film qui « fait un carton plein ». Et quelques abus de langage originaux viennent subtilement compenser ce que l’expression pourrait avoir parfois d’un tout petit peu trop prévisible : « un trousseau bourré de clefs », « le jet d’un sortilège », une femme qui « charrie du malheur »…

Le bobo parisien a du souci

On est tenté un temps de croire au second degré, mais non. Et il y a quelque chose d’assez fascinant dans une adhésion aussi systématique et privée de réserve au stéréotype sous toutes ses formes. En proie à cette fascination, on avance dans le récit.

Celui-ci parle du vivre-ensemble. Gadget idéologique dont on nous fera l’histoire en marge d’une soirée élections garantie comme-si-vous-y-étiez. Il est question bien sûr des migrants, de l’intolérance, de l’incurie des pouvoir publics, c’est dur de vivre ensemble dans notre société. Et puis c’est dur aussi dans les familles, surtout quand elles sont recomposées. Il faut dire qu’avec Salomon, le fils de Pierre, Deborah et Léo sont assez mal tombés ; quoique gratifié d’un Q. I. d’exception, « il a des phobies qui le tétanisent, il ne veut pas lâcher son cartable même les jours où il ne va pas à l’école, il ne supporte pas la frustration, il n’a pas d’amis, il passe son temps à lire et il prétend qu’il aurait préféré ne pas exister ». Signalons à sa décharge que sa mère « ne support[e] pas les traces », compte les Kleenex usagés de son compagnon, « laiss[e] tout pourrir dans son frigo, ne [veut] rien jeter » et dort « avec une peluche cachée sous son oreiller ». Pour finir, le jeune génie perturbé, contrairement à ce qu’il avait annoncé à la première page, ne tuera cependant personne… sauf un petit chien tout mignon, nommé Peace. Sans rire : à part peut-être une soirée apocalyptique dans un restaurant chinois, tout ça est sérieux.

Et le pire est que cette petite fable n’est pas si mal agencée, et qu’il ne lui manque peut-être qu’un peu d’ironie et de distance… Mais, pour manquer, elles manquent. Et c’est d’autant plus regrettable que tout dans ce livre s’éclaire dès qu’apparaissent les enfants. Ça, Émilie Frèche les a bien observés. Attitudes, façons de parler… Ah, si on entrait un peu plus souvent dans leur point de vue ! Mais, bien qu’on passe d’un personnage à l’autre sans trop de gêne, l’auteure évite prudemment de se glisser dans les pensées de Salomon. Dommage. En consultant sa biographie, on voit qu’elle a publié plusieurs romans pour la jeunesse. Voilà donc le domaine où, certainement, elle excelle. Pourquoi ne s’y est-elle pas tenue ?

P. A.

votre commentaire

votre commentaire Suivre le flux RSS des articles

Suivre le flux RSS des articles Suivre le flux RSS des commentaires

Suivre le flux RSS des commentaires

Critiques de livres, courtes fictions, entretiens avec des auteurs, billets d'humeur...

Twitter

Twitter del.icio.us

del.icio.us Facebook

Facebook Digg

Digg Technorati

Technorati Yahoo!

Yahoo! Stumbleupon

Stumbleupon Google

Google Blogmarks

Blogmarks Ask

Ask Slashdot

Slashdot