-

Parmi les innombrables livres qui s’annoncent aujourd’hui en couverture comme des romans, les plus réussis doivent peut-être se ranger dans deux catégories que tout semble opposer : ceux qui ne finassent pas, acceptant délibérément d’être romanesques (les auteurs russes actuels en donneraient peut-être les meilleurs exemples) ; et ceux qui tournent insolemment mais paisiblement le dos à tout ce que le mot de roman a longtemps paru signifier. L’ouvrage de Fabrice Gabriel fait partie de ceux-ci. Aura-t-il le succès qui, dans un monde idéal, serait le sien ? On peut, hélas, en douter, pour les raisons même que je viens de dire. Mais le pire n’est jamais sûr.

Parmi les innombrables livres qui s’annoncent aujourd’hui en couverture comme des romans, les plus réussis doivent peut-être se ranger dans deux catégories que tout semble opposer : ceux qui ne finassent pas, acceptant délibérément d’être romanesques (les auteurs russes actuels en donneraient peut-être les meilleurs exemples) ; et ceux qui tournent insolemment mais paisiblement le dos à tout ce que le mot de roman a longtemps paru signifier. L’ouvrage de Fabrice Gabriel fait partie de ceux-ci. Aura-t-il le succès qui, dans un monde idéal, serait le sien ? On peut, hélas, en douter, pour les raisons même que je viens de dire. Mais le pire n’est jamais sûr.« L’arrière-cour d’un pays… »

Janvier, comme son nom l’indique, regarde autant vers le passé que vers l’avenir. Quand il se réveille dans un hôtel de la côte normande par un matin de l’automne 2011, il repense à la Tunisie. Cela s’explique : la « révolution de jasmin » suit son cours ; et, exactement vingt ans plus tôt, notre héros-narrateur faisait son service militaire comme coopérant à Sidi Bouzid, petite ville tunisienne de l’intérieur où Mohamed Bouazizi devait, en décembre 2010, s’immoler par le feu, déclenchant le soulèvement que l’on sait. Vingt ans plus tôt, cela nous fait 1990-91. C’était la première guerre du Golfe.

Affirmer qu’Une nuit en Tunisie est le récit de ce séjour de jeunesse dans une Afrique du Nord bouleversée par l’invasion lointaine du Koweit et l’intervention des puissances coalisées, dont la France, serait à la fois vrai et parfaitement trompeur. Certes, Janvier se rappelle « l’ennui des cafés entre hommes, les terrasses jonchées de mégots de cigarettes fumées longuement, le plus lentement possible » ; il se souvient de Serge, le camarade d’exil, pianiste aux nerfs fragiles, des figures locales, qu’il dépeint avec humour et tendresse, des amitiés, de tout ce qui faisait le fond d’une « vie sociale de provinciaux en exil, relégués dans l’arrière-cour d’un pays lui-même tout petit ». Avec en arrière-plan une guerre lointaine et comme désincarnée, dont la présence suspendue donne au récit un petit air de Désert des Tartares. Mais en refusant de faire advenir la moindre péripétie, de provoquer une seule véritable rencontre ou l’ébauche d’une quelconque histoire, l’auteur indique clairement que l’intérêt de son livre est ailleurs que dans son contenu le plus apparent.

Piano-jazz

Le titre dit bien ce décentrage : Une nuit en Tunisie, c’est aussi un morceau de Dizzy Gillespie, dont la version pianistique par Bud Powell (1) fait le fond sonore de l’année passée par Janvier au fond de son exil exotique. Or, à partir du motif tunisien, Fabrice Gabriel compose à son tour une partition capricieuse et superbement nonchalante. Le principe, si l’on veut, en est l’association d’idées : le père de Janvier parlait peu de sa guerre à lui, en Algérie, « laissant ce soin à sa propre mère (…), née en 1914, presque à la date où partait de Marseille un bateau baptisé le Carthage (…), qui conduirait Paul Klee en Tunisie », comme Flaubert s’y était rendu en son temps « avec son copain Max (le peu sympathique Du Camp) » ; à Sidi Bouzid, Serge et Janvier habitent une maison surnommée « le Château », ce qui leur évoque Moulinsart et Le Secret de La Licorne où interviennent les frères Loiseau, Maxime et G. (Gustave ?)… Chaque souvenir en évoque d’autres, en arborescence étoilée. Ancien attaché culturel, Fabrice Gabriel, qui dirige l’institut français de Berlin, est un homme cultivé, pas de doute. Mais rien de pédant ni d’abstrait dans le jeu de ses références : leur multiplicité même et leur entrecroisement les réduit à la fonction de purs motifs musicaux.

« Une sorte de Böcklin arabe… »

Des thèmes circulent et s’éclipsent, pour revenir, de façon obsédante : la musique elle-même, la peinture, avec la figure récurrente de Klee ; la guerre, l’Histoire, bien sûr, y compris ancienne et latine (pour des raisons encore, quoique pour peu de temps, professionnelles, je ne peux que me sentir en phase avec un homme qui sait ce qu’est un « adjectif verbal »). Les souvenirs se télescopent, ceux de Janvier, de ses parents, de Franz Marc, ami de Klee, et de sa guerre de 1914… Ce qui aurait pu être un huis clos dans le désert s’ouvre ainsi progressivement sur un espace bien plus vaste — celui, en définitive, de la mémoire.

Car la musique, revenons-y, c’est le temps, qui constitue peut-être le sujet véritable de ce petit livre discrètement ambitieux. Temps mort, temps pur, « instants en suspens, quand [on] regard[e] le soir venir, traînant dans les rues et parcs peu fréquentés » de Tunis ; temporalité trans-personnelle des générations qui se succèdent, le livre en venant pour finir à l’évocation légère et pudique de la vieillesse et de la disparition des parents de son narrateur… Et révélant alors le vrai centre autour duquel tournait son entêtante mélodie : « comme le trou au cœur d’un microsillon d’antan », Bouzid « n’appartenait plus à l’autrefois, dans quelque chronologie trop banale, mais devenait l’île paradoxale d’une sorte de Böcklin arabe », « figuration possible (…) de la mort même ».

P. A.

(1) Pour l'écouter, cliquez par exemple ici.

Illustration : Kairouan, aquarelle de Paul Klee, 1914.

votre commentaire

votre commentaire

-

« Cette habitude de la création, cet amour infatigable de la Maternité qui fait la mère (ce chef-d’œuvre naturel si bien compris de Raphaël !), enfin cette maternité cérébrale si difficile à conquérir, se perd avec une facilité prodigieuse. L’Inspiration, c’est l’Occasion du génie. Elle court non pas sur un rasoir, elle est dans les airs et s’envole avec la défiance des corbeaux, elle n’a pas d’écharpe par où le poète la puisse prendre, sa chevelure est une flamme, elle se sauve comme ces beaux flamants blancs et roses, le désespoir des chasseurs. »

Balzac, La Cousine Bette

votre commentaire

votre commentaire

-

C’était ce qu’on appelle un personnage, dans cette époque fin de siècle qui en compte pourtant quelques-uns, et que le Mercure, après Lorrain, après Gourmont, persiste avec bonheur à nous rendre accessible. Époque « amincie et spiraliforme, comme la queue d’un porc », que Bloy détestait, comme tous les écrivains fin de siècle.

C’était ce qu’on appelle un personnage, dans cette époque fin de siècle qui en compte pourtant quelques-uns, et que le Mercure, après Lorrain, après Gourmont, persiste avec bonheur à nous rendre accessible. Époque « amincie et spiraliforme, comme la queue d’un porc », que Bloy détestait, comme tous les écrivains fin de siècle.Mais peut-être encore un peu plus. Le romancier du Désespéré (1887), de La Femme pauvre (1897), s’était surtout acquis en son temps une réputation de pamphlétaire, et Remy de Gourmont résume le sentiment général à son endroit d’un mot : « M. Bloy n’a qu’une arme, le balai ». Arme dont il fit grand usage avant tout contre ses confrères. À propos de Barrès : « Il est difficile d’être rien du tout avec plus de perfection ou de profondeur » ; de Daudet : « Les livres des autres sont les grands chemins par lesquels il rôde et sa besace est toujours pleine quand il a fini sa tournée » ; de Huysmans : « Il devint catholique avec la très pauvre âme et la miséreuse intelligence qu’il avait, gardant comme un trésor l’épouvantable don de salir tout ce qu’il touchait ». On imagine qu’à ce train-là Bloy se fit de nombreux amis et que sa vie semée de polémiques ne fut pas des plus confortables. Mais Octave Mirbeau, cité également dans les Annexes du livre dont nous parlons, esquisse des perspectives sans doute plus profondes : « Léon Bloy n’est pas quelqu’un de notre temps », écrit-il. « Il est dépaysé dans ce siècle qui ferme ses oreilles à la parole ardente des vieux prophètes, aux anathèmes des vieux moines ».

La passion de l’ornement

C’est bien de cela qu’il s’agit : l’auteur du Salut par les juifs éleva la détestation universelle au niveau d’une quasi mystique, et cette contradiction n’est qu’une parmi celles dont notre homme abonde. Ainsi, ce « religieux anticlérical » dont parle Sandrine Fillipetti dans sa préface fut-il en fin de compte plutôt philo- qu’antisémite ? Ce n’est pas très clair, semble-t-il. On l’a qualifié d’ « anarchiste de droite », mais certains doutent qu’il fût de droite. Cependant, à voir ses fréquentations littéraires, de Barbey, qui fut son mentor, à Bourget, Coppée ou Drumont, on hésite…

Ce caractère contradictoire se retrouve dans les Histoires désobligeantes dont il s’agit ici, recueil de ces « contes cruels » (et comment !) que Villiers de L’Isle-Adam avait mis à la mode, publié en 1894, puis, avec quelques ajouts et une préface de l’écrivain lui-même, vingt ans plus tard. L’humour (très noir) l’y dispute à l’horreur pure dans de brefs récits à la construction savamment déséquilibrée, où une longue mise en place se rabat soudain sur une chute foudroyante (exemple : « Le père s’enfuit en poussant des cris, vagabonda comme un insensé pendant trois jours, et le soir du quatrième, s’étant penché sur le berceau de son fils, l’étrangla en sanglotant »).

L’action, censée constituer l’essentiel, se trouve de la sorte réduite quelquefois à peu de phrases. Tout est dans l’entrée en matière et les considérations périphériques. Si bien que le portrait du personnage principal d’une histoire ironiquement intitulée Un homme bien nourri sonne comme une mise en abyme. Ce moderne enlumineur a découvert sa vocation en se livrant « à des ornementations hétéroclites dont il surchargeait (…) les billets d’un laconisme surprenant qu’il écrivait à ses amis ou à ses maîtresses ». L’ornementation, tout est là.

« Il ressemblait à une vieille mouche… »

Elle se donne libre cours, évidemment, dans la phrase, tout en méandres Belle Époque, en mots rares et en adjectifs. Mais elle donne surtout lieu, chez Léon Bloy, à l’invraisemblable floraison des images, qui annoncent parfois, dans leur bizarrerie débridée, Maldoror et le surréalisme. Le portrait des charmants héros de nos Histoires leur est un terreau spécialement favorable. Quelques exemples : « On avait, en le regardant, la sensation de manger de la moelle de veau » ; « Il ressemblait à une vieille mouche qui n’aurait pas la force de voler sur les excréments et dont les araignées elles-mêmes ne voudraient plus » ; « Extérieurement, il tenait à la fois du blaireau et de l’estimateur d’une succursale de mont-de-piété, dans un quartier pauvre » ; « Par le visage, elle ressemblait à une pomme de terre frite roulée dans de la raclure de fromage »…

Ainsi de suite. On ne s’en lasse pas. L’ornement, c’est ce qui excède, et Bloy pousse l’excès à l’extrême, il est de la race des grands exagérateurs, ancêtre des Céline, des Bernhard. Dans sa fureur jubilatoire, il va, comme eux-mêmes le feront, toujours trop loin. Son génie, comme le leur, est dans ce trop, dans cette rage du débordement qui le projette même parfois au-delà de sa propre hargne, jusqu’aux régions secrètes de l’âme qu’il prétendait aussi hanter. Et c’est par exemple la figure étonnamment rayonnante d’une jeune fille à qui sa mère, « vieille chenille du Purgatoire », interdit « rigoureusement les plaintes », et qui se réfugie dans les églises « pour y sangloter à son aise » : « Elle se souvenait d’avoir senti la Douceur même, et quand elle fondait en pleurs, c’était comme une impression très lointaine, infiniment mystérieuse, un pressentiment anonyme d’avoir étanché des soifs inconnues »… Oui, les contradictions de Léon Bloy valent d’être explorées.

P. A.

votre commentaire

votre commentaire

-

Une fois n’est pas coutume : cette semaine, une parole d’actualité, et de poète. C’est souvent chez les poètes que l’on trouve l’actualité…

« Quand les blés sont sous la grêle

Fou qui fait le délicat

Fou qui songe à ses querelles

Au cœur du commun combat »

Aragon, « La Rose et le réséda » (La Diane française)

votre commentaire

votre commentaire

-

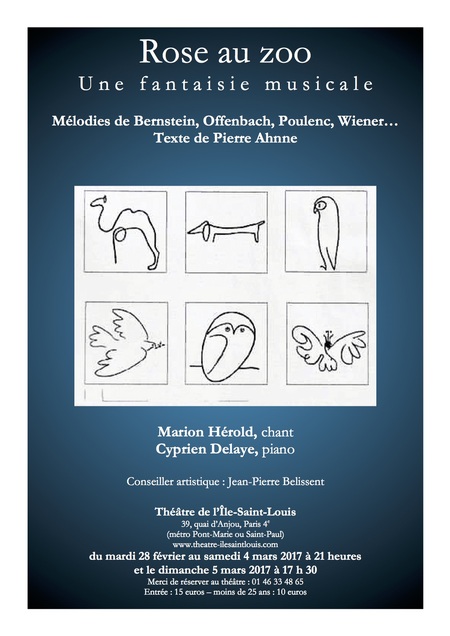

Du 28 février au 5 mars 2017, au Théâtre de l’Île-Saint-Louis à Paris, Marion Hérold interprétait Rose au zoo, une « fantaisie musicale ». J’avais écrit le texte, dans lequel l’actrice et chanteuse avait enchâssé des mélodies de Poulenc, Offenbach, Wiener, Bernstein et d’autres musiciens, sur des poèmes ayant tous pour thème le monde animal. Elle était accompagnée au piano par Cyprien Delaye. Jean-Pierre Belissent avait assuré la mise en espace.

Du 28 février au 5 mars 2017, au Théâtre de l’Île-Saint-Louis à Paris, Marion Hérold interprétait Rose au zoo, une « fantaisie musicale ». J’avais écrit le texte, dans lequel l’actrice et chanteuse avait enchâssé des mélodies de Poulenc, Offenbach, Wiener, Bernstein et d’autres musiciens, sur des poèmes ayant tous pour thème le monde animal. Elle était accompagnée au piano par Cyprien Delaye. Jean-Pierre Belissent avait assuré la mise en espace.Ceux d’entre vous qui ne sont pas parisiens ou qui n’ont pas pu être présents peuvent voir quelques fragments de ce spectacle sur la vidéo que voici (Jean-Pierre Belissent, montage par mes soins). Les autres sont autorisés à faire de même.

Et tous ceux qui le souhaitent peuvent lire le texte en cliquant ici.

votre commentaire

votre commentaire

Critiques de livres, courtes fictions, entretiens avec des auteurs, billets d'humeur...

Twitter

Twitter del.icio.us

del.icio.us Facebook

Facebook Digg

Digg Technorati

Technorati Yahoo!

Yahoo! Stumbleupon

Stumbleupon Google

Google Blogmarks

Blogmarks Ask

Ask Slashdot

Slashdot