-

Si je parlais de « chinoiserie », on m’accuserait de préjugé ethnocentrique et de condescendance post-colonialiste. Et on aurait peut-être raison. Mais peut-être aussi ma formule serait-elle une manière de rendre hommage à la retorse ironie de ce petit livre paru à Taïwan en 1943.

Si je parlais de « chinoiserie », on m’accuserait de préjugé ethnocentrique et de condescendance post-colonialiste. Et on aurait peut-être raison. Mais peut-être aussi ma formule serait-elle une manière de rendre hommage à la retorse ironie de ce petit livre paru à Taïwan en 1943.Ironie du dispositif, pour commencer. Les « brûle-parfums » dont il s’agit sont deux courts récits se déroulant tous deux à Hong-Kong. Le premier, qui se situe dans le milieu chinois, débute comme un conte : « Retrouvez chez vous, s’il vous plaît, un vieux brûle-parfum (…), allumez-y des copeaux d’aloès et écoutez-moi vous raconter une histoire du Hong-Kong d’avant-guerre : lorsque les copeaux auront fini de brûler, mon histoire, elle aussi, sera terminée ». En fait de conte, il sera question d’une jeune fille pauvre et d’une riche tante, sorte de demi-mondaine qui, sous couvert de subvenir aux besoins de sa nièce, s’en sert comme appât à vieux messieurs, voire pire, avec le consentement résigné de l’intéressée. Le second récit a pour cadre la communauté britannique. Il est mis en scène comme un roman, anglais, de préférence : « À écouter Clémentine me raconter son histoire (…), il me semblait que je regardais, du creux des nuages, des gens s’entretuer, c’était assez cruel ». De fait, l’histoire de ce professeur d’université épousant une jeune Irlandaise ravissante mais que sa mère et sa sœur ont élevée dans une ignorance terrorisée du sexe montre que, sous la pudibonderie et l’hypocrisie de rigueur, le monde des Blancs est aussi pervers que celui des Orientaux qu’ils méprisent. « Ici les contrastes sont partout », dit la narratrice. Mais il s’agit en grande partie, comme on le voit, de faux contrastes, dédoublés et, par là, dénoncés par un complexe jeu de miroirs, où chacun se laisse prendre au piège de l’autre : « Les Hong-kongais (…) se montrent plus royalistes que le roi, cette société copie les coutumes anglaises, mais aime tellement "ajouter des pattes au serpent" qu’avec ces fioritures l’esprit d’origine disparaît ». Quant aux Britanniques, ils ont beau tenter de garder leur maîtrise de soi, « l’atmosphère de South China n’[est] pas propice à la réflexion ».

Et pourquoi ? Parce qu’ « au printemps, les azalées qui couvr[ent] la montagne rougiss[ent] dans le chuchotis obsédant de la pluie, rouges à n’en plus finir, sous une pluie à n’en plus finir »… Orientaux, Occidentaux, tout le monde ici est entièrement dépendant d’un environnement où chacun se fond, si bien que l’apparente opposition entre la mesquinerie complexe des hommes et la sauvage exubérance de la nature, constamment évoquée, est encore un trompe-l’œil. Eileen Chang décrit les intérieurs comme des paysages, et inversement. Aux « murs blancs », à la « fine soie écarlate », aux petits mouchoirs mis à sécher dans une salle de bains « en autant de carrés vert pomme, ambre, gris foncé, rose pêche, vert bambou », répondent « le vent noir et opaque » qui enroule la pluie « en grands tourbillons (…) comme des balles blanches de soie brodée » ou les « fleurs de différentes couleurs vénéneuses, jaunes, mauves, pourpres — salive de volcan ». Non que la nature soit domestiquée et neutralisée par les hommes. C’est l’inverse : sous le vernis social, le désir, « la passion sauvage et irrationnelle », restent des forces incontrôlables et mystérieuses.

Aussi les éléments du décor, fleurs, lumières, étoffes et parfums, jouent un rôle essentiel dans ces menus romans où le reste n’est dit qu’à demi, avec un humour irrésistible et une insouciance pleine de grâce. Pour le rapport aux plantes et aux choses, pour la sensualité, pour les thèmes eux-mêmes, on serait tenté de voir une Colette orientale en cette écrivaine née à Shanghaï en 1920 et trouvée morte en 1995 dans son appartement solitaire de Los Angeles, après avoir remporté un succès considérable et avoir été maintes fois portée à l’écran. Peut-être sa vie mouvementée entre Orient et Occident la prédisposait-elle particulièrement à voir, sous la diversité des cultures et le vernis des préjugés, derrière la grâce des êtres et le moiré des étoffes, le fond commun aux hommes ? Un spectacle, à l’en croire, peu agréable. « Second brûle-parfum » : « Une sale histoire, comme le sont les humains ; on se salit toujours à leur contact ».

P. A.

votre commentaire

votre commentaire

-

On le connaît surtout pour ses romans historiques. Au point que le nom de Mika Waltari (1908-1979) a été un peu éclipsé par celui de son personnage le plus célèbre, Sinoué l’Égyptien (1945, Jeheber 1947 pour la traduction française). La « pépite inédite » qu'Actes Sud publie en ce mois de juin 2015 (sans nous dire si c'est l'œuvre originale qui est inédite ou seulement son excellente traduction) n'est pas sans rapport avec l'Histoire. Mais tout son intérêt réside dans la manière dont elle lui tourne en même temps le dos.

On le connaît surtout pour ses romans historiques. Au point que le nom de Mika Waltari (1908-1979) a été un peu éclipsé par celui de son personnage le plus célèbre, Sinoué l’Égyptien (1945, Jeheber 1947 pour la traduction française). La « pépite inédite » qu'Actes Sud publie en ce mois de juin 2015 (sans nous dire si c'est l'œuvre originale qui est inédite ou seulement son excellente traduction) n'est pas sans rapport avec l'Histoire. Mais tout son intérêt réside dans la manière dont elle lui tourne en même temps le dos.Car ce livre au titre discrètement insolent s'écrit tout entier contre le genre qui a rendu l'écrivain finlandais célèbre : tout proche du roman historique, il le refuse en chacun de ses choix. Celui de la brièveté, d'abord (à peine plus de cent pages, c'est si rafraîchissant en nos jours de pavés). Et puis les personnages historiques brillent par leur absence. D'ailleurs les personnages tout court n'ont même pas de nom et ne sont désignés que par leur statut dans le roman (« l'homme », « la femme »), leur fonction (« l'officier », « le patron »…), leurs particularités physiques (« le tatoué »…). L'absence d'ancrage géographique s'affiche tout aussi ostensiblement : on voit bien qu'on est dans le Nord, puis dans un pays proche des « Balkans » ou de « l'Orient », mais on n'en saura jamais plus.

Où est l'Histoire, alors, dans tout cela ? me direz-vous. Elle surgit dès le début du livre en une phrase, et ne cessera dès lors de se dresser à l'arrière-plan d'un récit qui, à l'image de ses héros, la frôlera sans s'y plonger : « On était en mars 1939 ». Et le narrateur d'ajouter, à propos de « l'homme », son personnage principal : « Mais sa lassitude, son désir d'évasion étaient tels qu'il était certain que la guerre n'éclaterait pas cette fois non plus ». Aussi, et malgré les bruits alarmants qui circulent, ne renoncera-t-il pas à prendre l'avion pour d'autres cieux — un peu comme Mika Waltari lui-même rédigeant, en 1939 aussi, ce récit faussement exotique et vraiment prophétique.

L'intrigue tient en peu de mots : « l'homme » prend donc l'avion mais après la première escale il sera le seul passager avec « la femme », dans un appareil qui survole des pays d'où on lui tire dessus, par temps perturbé de surcroît au sens météorologique aussi. Crash, mort du pilote et de son second, survie miraculeuse des deux héros, lesquels, dépouillés de tous leurs biens, vont s'enfoncer, à pied, dans un lieu inconnu et dans un univers violent mais puissamment attractif.

Au revers de l'Histoire, Waltari brode une fable, dont on ne sait pas exactement ce qu'elle veut dire, comme c'est le cas des fables les plus belles. Mais qui a sa morale, en forme d'énigme : « Tu ne vois pas ? dit l'homme. De beaux dieux sans pitié sont assis au sommet de la montagne et jouent aux dés le destin des hommes. Jette ta bague dans l'eau, essaie de les acheter, peut-être feront-ils preuve de clémence ».

Les dés sont-ils déjà jetés, et l'accident d'avion auquel les deux héros semblent avoir échappé leur a-t-il été fatal ? On peut le croire. Le même personnage ne déclare-t-il pas quelques pages plus haut : « Je ne suis pas triste. Pourquoi le serais-je ? Je suis mort hier soir presque exactement à cette heure ». À quoi son interlocuteur, « la mine sombre », répond : « Je suis mort il y a déjà plusieurs années ».

Mais « la femme » dit plus simplement : « Peut-être allons-nous (…) nous réveiller ». Et, de fait, le livre est construit à la manière des rêves, où l'atmosphère et la texture des choses changent insensiblement et sans cesse du tout au tout. Il n'est que de comparer la première page, scène d'intérieur où « la lampe de chevet à abat-jour métallique » jette « une lumière crue » tandis qu' au dehors règne un début d'hiver scandinave, au fleuve de la page ultime, « noir et brillant », dont les étoiles « strient la surface » et qui sent « l'humus ». On est passé de l'intérieur à l'extérieur, du froid au chaud, de la rigidité à la nonchalance, selon un glissement progressif subtilement accompagné par des changements dans les sons, les couleurs, les ambiances, et que le crash précipite sans y introduire de véritable solution de continuité. On bascule ainsi, lentement mais sûrement, dans un autre univers, brutal et sensuel, où, dans des villes poussiéreuses, erre une troupe de cirque avec son directeur, sa Bohémienne, son nain, son singe, son caniche ne se déplaçant que sur les pattes arrière. Les deux bourgeois du Nord seront adoptés par eux sans discussion et s'embarqueront en leur compagnie sur le fleuve final.

Quel est cet envers de la réalité habituelle auquel ils accèdent ? Ces personnages issus d'une toile de Picasso ou d'un poème d'Apollinaire incarnent-ils les illusions de l'art ou la vraie vie ? Nous qui savons ce qui se passera entre Europe centrale et Balkans après l'an 1939 pour les Bohémiens, les nains et autres saltimbanques, les voyons en tout cas comme les figures en sursis d'un monde voué à l'anéantissement. Et notre savoir rétrospectif ajoute à cet étrange et beau récit une profondeur supplémentaire.

P. A.

Ce texte est paru une première fois le 1er juin 2015 sur le site du Salon littéraire

votre commentaire

votre commentaire

-

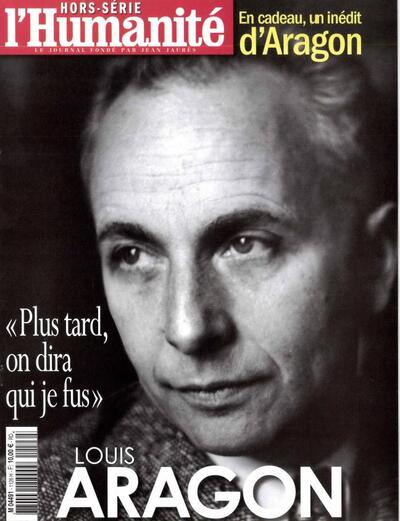

J’ai beaucoup hésité. Je me méfiais… Mais quand même, je me devais de le lire : n'ayant jamais caché qu’il était à mes yeux un des plus grands poètes et des plus grands romanciers français de l’autre siècle, je ne pouvais pas laisser passer sans en parler un roman dont Aragon était le héros. Encore moins s’il s’agissait de l’Aragon des années 1950, celui qui siégeait au Comité central peu avant la mort de Staline. Pour ma part j’ai longtemps été proche plutôt de la maison rivale. Mais, ce n’est un secret pour personne, entre eux et nous la fascination était réciproque et profonde. De ce point de vue, je n’ai pas changé : l’histoire du Parti communiste, de ses secrets, de ses rituels, continue d’exercer sur moi une attraction irrésistible.

J’ai beaucoup hésité. Je me méfiais… Mais quand même, je me devais de le lire : n'ayant jamais caché qu’il était à mes yeux un des plus grands poètes et des plus grands romanciers français de l’autre siècle, je ne pouvais pas laisser passer sans en parler un roman dont Aragon était le héros. Encore moins s’il s’agissait de l’Aragon des années 1950, celui qui siégeait au Comité central peu avant la mort de Staline. Pour ma part j’ai longtemps été proche plutôt de la maison rivale. Mais, ce n’est un secret pour personne, entre eux et nous la fascination était réciproque et profonde. De ce point de vue, je n’ai pas changé : l’histoire du Parti communiste, de ses secrets, de ses rituels, continue d’exercer sur moi une attraction irrésistible.Cette attraction, Gérard Guégan, qui a fait partie de la famille, la partage. Et, du moins au début, il sait comment en jouer. 1952, c’est la nuit, c’est Paris, un jeune homme nommé Mahé véhicule Aragon vieillissant dans une traction avant Citroën. Une autre voiture les suit peut-être. Ils dépassent, « carrefour de Châteaudun, l’immeuble du Parti, où dès sa descente d’avion, samedi [Mahé] était allé déposer le courrier adressé à Duclos et à Lecœur ». Ils ont dîné aux Halles et roulent vers la rue Fontaine pour s’arrêter un peu sous les fenêtres de Breton. Allusions ténébreuses et références multiples : l’histoire du surréalisme, la Résistance, les agents de Moscou, tout y est.

Mahé est un de ces agents du Kominform. Il arrive d’Union soviétique pour orchestrer, bien sûr en coulisses, le procès interne qui va être fait sur l’ordre de Thorez, en exil à Moscou pour raisons de santé, aux anciens résistants Tillon et Marty. Il passe une soirée avec le directeur des Lettres françaises, alors tout-puissant mais, forcément, suspect. Coup de foudre réciproque. S’ensuit une semaine d’amours clandestines, en parallèle avec le récit de ce qui se passe pendant les réunions du Comité central.

Tout cela est parfaitement invraisemblable, il va sans dire : ce tchékiste dont aucun de ses camarades n’a jamais soupçonné l’homosexualité, d’une culture littéraire qui frôle l’érudition, impitoyable mais fondant en une soirée pour le poète cinquantenaire, lequel lui cède avec un enthousiasme tout aussi inattendu… il faudrait beaucoup de bonne volonté pour y croire. Mais nous avons de la bonne volonté, et les vrais romanciers nous font croire sans y croire aux histoires les moins crédibles. Les vrais romanciers…

Ce que Guégan réussit le mieux, c’est tout ce qui est d’ordre documentaire : la vie interne du PCF, les bureaux des Lettres françaises (par lesquels l’auteur est passé), les petits secrets, les anecdotes : où habitait Lautréamont ? qui est le véritable auteur du livre de Thorez, Fils du peuple ? Du bon travail de journaliste, voire d’historien.

Mais de secrets en anecdotes, et d’allusions en références, même pour un lecteur enclin à la fascination ça finit par faire beaucoup. Dans une seule page on a la guerre d’Espagne, la libération de Paris, la tombe de Balzac au Père-Lachaise et le souvenir de Sarrasine, « sa nouvelle la plus secrète » (à propos de laquelle Barthes a quand même écrit un de ses textes les plus connus)… Certaines de ces allusions restant à peine expliquées, on se sent certes gratifié de les saisir mais un peu mal à l’aise de se trouver malgré soi complice d’un snobisme intellectuel aussi naïf.

Et puis, peut-on vraiment faire faire n’importe quoi à n’importe qui sous prétexte qu’on a décidé (un peu vite ?) qu’on écrivait un roman ? Elsa, une simple couverture pour les ébats d’un Aragon univoquement homosexuel ? J’avais cru comprendre, comme d’autres gens mieux documentés que moi, que c’était un peu plus compliqué que cela, et pour commencer il me semble que cet homme a quand même failli se suicider pour les beaux yeux de Nancy Cunard. En tout cas quand cette pauvre Elsa, qui n’était sûrement pas marrante, « profitant qu’Aragon était parti aux toilettes », déclare à l’agent du Kominform fort étonné : « Embrasse-moi, garçon !... Non pas comme ça ! Sur la bouche, et avec la langue », on ne peut s’empêcher d’éclater franchement de rire. Les dialogues aussi sont bien divertissants : « — À ta santé ! — À la nôtre, et que nous vivions cent ans ! dit Mahé. — Ne parle pas de malheur, mon chéri. — Pourquoi de malheur ? — Ne cherche pas à comprendre, mais la décrépitude humaine ne constitue pas à mes yeux une perspective réjouissante. — Les chairs fanées, je ne les fuis pas, elles m’attendrissent. — Dois-je en sourire ou en pleurer ? » On se pose la même question.

Bref, tout ça ne prend pas. Dans « mentir-vrai » il y a « mentir », mais il y a « vrai », quand on s’attaque à Aragon on devrait le savoir. « Aragon n’est pas un romancier », fait dire ex cathedra l’auteur à son Mahé. Encore une allusion subtilement cryptée : Guégan parle ici de lui-même.

P. A.

votre commentaire

votre commentaire

-

On pourrait résumer le livre de Sara Lövestam par une formule très injuste : un roman militant contre la pédophilie. Dit comme ça, évidemment, ça ne donnerait pas très envie de s'y plonger. Et ce serait à la fois vrai et faux, car dans cette formule le mot clé serait le mot roman.

On pourrait résumer le livre de Sara Lövestam par une formule très injuste : un roman militant contre la pédophilie. Dit comme ça, évidemment, ça ne donnerait pas très envie de s'y plonger. Et ce serait à la fois vrai et faux, car dans cette formule le mot clé serait le mot roman.La pédophilie, cependant… Une obsession plutôt protestante et septentrionale (songeons à La Promesse, de Dürrenmatt, à Festen, à d'innombrables polars suédois, justement). Et la plus récente image du Mal dans nos sociétés. Malte et Kalle ont cinq ans, vont à la « crèche » (qui semble correspondre à notre école maternelle) et s'aiment. La vie familiale de Malte n'est pas vraiment ce qu'elle devrait être, entre une mère portée sur la bouteille et un « beau-père » encore pire. Aussi le confie-t-on de plus en plus volontiers à l'aimable Roger, lequel, dès qu'il est seul avec lui, lui demande d'enlever son pull ou mieux encore son pantalon. Nozat, qui a quinze ans et fait un stage à la même crèche, se doute de quelque chose car, hacker débutant, il a accédé par hasard à une mailing list intitulée Love a little. « Le Témoin », qui habite en face et compose des mots croisés pour un journal, observe tout ce qui se passe dans la cour et la rue. Lui aussi a des soupçons mais il est trop occupé à exhumer et affronter les souvenirs de sa propre enfance, de son adolescence, du suicide de Cecilia, et des circonstances dans lesquelles lui-même a, des années plus tôt, décidé de changer de sexe.

Sara Lövestam entrecroise ces fils comme ce dernier personnage construit ses grilles, en une intrigue, il faut le dire, palpitante, pleine de surprises et semée de jeux de miroirs. Celle-ci aboutit à la rencontre de l'adolescent « étranger » et du transsexuel, qui, à eux deux, entreprendront de sauver l'enfant. Tout cela pourrait, on le voit, être malgré tout d'un moralisme désespérant et d'une affligeante conformité aux dogmes du politiquement correct — même si chacun, de plus en plus, donne à cette expression passe-partout le sens qui l'arrange. Mais trois choses préservent de ces dangers le livre de la romancière suédoise : l'habileté de la construction, dont je viens de parler, l'humour et un certain art du décalage.

De l'humour, il en faut pour saisir et pour peindre les perplexités d'enfants de cinq ans face à l'univers contradictoire et déconcertant des adultes. Et il en faut aussi pour mettre en scène la rencontre d'un transsexuel pour le moins renfermé et d'un adolescent d'aujourd'hui très typique. « Comment communique-t-on avec un adolescent ? Plus généralement, comment communique-t-on avec les autres ? » se demande Viviane (ci-devant Thomas). Car tout est affaire de langage dans cette histoire de mots croisés, d'informatique et d'enfants qui ne disposent pas des termes propres à désigner ce qui leur arrive. S’ils ne peuvent « dire ni "oui" ni "non" » aux adultes c'est qu'ils se demandent en permanence non ce qu'eux-mêmes ont à exprimer mais ce que ceux-là attendent qu'on leur réponde. Et Nozat, de son côté, se demande de quel pronom personnel il doit se servir pour désigner Thomas-Viviane (« Qu'est-ce qu'il faut dire, à la fin ? »).

Tout cela nous amène au décalage. Aucun de ces personnages n'est évidemment tout à fait là où il serait censé être selon les critères sociaux dominants (« Je ne pige pas » disait Cecilia au Témoin, « Comment tu peux dire que tu es une fille si tu as un éléphant dans le pantalon ? » ; et Kalle, ayant proposé à Malte de jouer avec lui, déclare : « Tu n'as qu'à faire le papa (…). Fais la vaisselle ».) Mais tout l'art de Sara Lövestam tient en ceci que nous ne sommes jamais non plus tout à fait avec aucun d'eux. Par le jeu alterné des points de vue, à l'intérieur de chaque point de vue même, elle sait instaurer une distance, parfois infime, qui, sans empêcher l'empathie, place le lecteur dans le stimulant inconfort qu'exige par ailleurs le sujet. De ce point de vue, les nombreux passages mettant en scène les enfants sont bien sûr emblématiques. On doit, encore une fois, admirer la justesse et l'aisance avec lesquelles l'auteur entre et nous fait entrer dans la tête de garçons de cinq ans. Mais, bien sûr, en leur compagnie, on ne cesse de lire entre les lignes, et le monde des grands nous apparaît, vu par eux, dans une perspective faussée qui le rend à sa vérité. Ce qui n'empêche pas leur vision de contaminer subtilement celle des autres personnages, pour lesquels les objets, comme dans un inquiétant conte de fées, prennent peu à peu discrètement vie : « La relation du témoin avec la porte de son appartement a changé. Ils ont entamé une aventure secrète » ; « Viviane s'agrippe si fort aux accoudoirs que, s'ils étaient vivants, ils étoufferaient ». On pense par moments à Elfriede Jelinek, celle de La Pianiste et des Exclus. Qu'il faille nommer un auteur si rétif aux bons sentiments pour lui trouver des modèles, cela en dit long sur les mérites de la jeune écrivaine suédoise. Qui, grâce à une impeccable maîtrise du pas de côté, installe sans conteste son problème sociétal dans le domaine de la véritable littérature.

P. A.

Ce texte est paru une première fois le 3 mai 2015 sur le site du Salon littéraire.

votre commentaire

votre commentaire Suivre le flux RSS des articles

Suivre le flux RSS des articles Suivre le flux RSS des commentaires

Suivre le flux RSS des commentaires

Critiques de livres, courtes fictions, entretiens avec des auteurs, billets d'humeur...

Twitter

Twitter del.icio.us

del.icio.us Facebook

Facebook Digg

Digg Technorati

Technorati Yahoo!

Yahoo! Stumbleupon

Stumbleupon Google

Google Blogmarks

Blogmarks Ask

Ask Slashdot

Slashdot