-

Voici un livre d’un autre temps. La constatation, au vu de ce que le temps d’aujourd’hui nous propose parfois, est loin de devoir être considérée comme nécessairement dépréciative. Intempestif, plutôt qu’anachronique, ce premier roman qui n’est pas sous-titré roman l’est d’abord par sa phrase – construite, tranquillement littéraire, n’hésitant ni devant les images ni devant le subjonctif imparfait. Alors qu’il fait le portrait d’une vieille dame de son enfance qui pratiquait une « langue admirable », « survivance du beau langage du temps des rois et des reines », le narrateur ajoute : « Je gage (…) que c’est d’avoir été durant des années bercé par cette langue sans pareille que la compagnie des auteurs classiques me fut si agréable au collège ». On le croit sans peine.

Voici un livre d’un autre temps. La constatation, au vu de ce que le temps d’aujourd’hui nous propose parfois, est loin de devoir être considérée comme nécessairement dépréciative. Intempestif, plutôt qu’anachronique, ce premier roman qui n’est pas sous-titré roman l’est d’abord par sa phrase – construite, tranquillement littéraire, n’hésitant ni devant les images ni devant le subjonctif imparfait. Alors qu’il fait le portrait d’une vieille dame de son enfance qui pratiquait une « langue admirable », « survivance du beau langage du temps des rois et des reines », le narrateur ajoute : « Je gage (…) que c’est d’avoir été durant des années bercé par cette langue sans pareille que la compagnie des auteurs classiques me fut si agréable au collège ». On le croit sans peine.« … une couronne de boucles blondes… »

L’enfance qu’il nous raconte est une enfance d’autrefois. À l’âge de l’école primaire, probablement durant les années 1960, dans la Bresse, il a passé, nous dit-il, toutes ses vacances en compagnie de son cousin Pierre et, surtout, de Pauline, qu’accueillait alors sa propre grand-mère – la dame qui parlait si bien. La petite fille apparaît comme un être d’exception, habité d’une passion quasi obsessionnelle pour le bonheur, sa pratique acharnée de la danse ajoutant encore quelque chose à sa grâce. Les deux garçons ont envers elle les comportements de chevaliers devant leur dame ou d’amoureux galants devant la souveraine de leurs cœurs : « Pierre et moi étions fiers quand, après tant de refus essuyés, elle nous arrachait finalement des mains (…) le bouquet que nous venions de composer pour elle avec des fleurs de hasard »…

Ici, pas de jeux brutaux ni de sexualité précoce. On pense à Alain-Fournier, à Marguerite Audoux, à Nerval, parfois, pour la magie (« En ce début de printemps, la neige s’étalait en larges plaques blanches sur l’herbe roussie. Les cheveux de la petite fille avaient ce même ton d’herbe pâlie et formaient une couronne de boucles blondes sous son bonnet de laine vert »). Mais on ne pense sûrement pas à Vallès, encore moins à Luc Dietrich, et pas davantage, malgré l’épicerie-café que tiennent les parents du héros, à Annie Ernaux. Ces enfants comme on n’en fait plus vivent dans une campagne de jadis, où c’est tout juste si on croise un tracteur et la camionnette de l’épicier allant de village en village. Et cette campagne est celle d’une France sans conflits sociaux ni guerres coloniales, rurale et fleurie comme celle des livres de lecture.

« Toute une vie qui se déploie… »

Cependant, aucune nostalgie réactionnaire dans cette évocation d’une époque idéalisée. L’idéalisation est un élément obligatoire de l’entreprise : si le passé a des couleurs d’épure, c’est qu’il s’agit de le reconstruire quelque part ailleurs que dans le temps. Le livre de Philippe Bonilo nous présente un objet mental, pas une évocation qui se voudrait réaliste. Aussi accepte-t-on comme une nécessité poétique le caractère délibérément parcellaire d’un univers sans temps morts ni chagrins, où les zones d’ombre sont indiquées mais jamais explorées – on ne saura par exemple jamais exactement d’où viennent « le malheur de Pierre » et ses brusques accès de mélancolie.

Si la mémoire est sélective, c’est qu’elle travaille non à reconstituer, mais à isoler et distiller. Une fillette aperçue par hasard dans un « petit port de Normandie » fait ressurgir dans l’esprit du narrateur le lointain souvenir de Pauline. Il prend la direction, diamétralement opposée, de sa région natale, à la recherche du temps perdu. Là-bas il revoit la maison familiale, et dès lors les souvenirs affluent, ces souvenirs tels que, « quand un hasard les fait remonter du passé, c’est non seulement la joie de l’heure qui nous est rendue, mais l’étendue de toute une vie qui se déploie dans la mémoire ».

« … un foulard tombé dans la rivière… »

Mémoire involontaire et gouttes de temps pur, plus encore que les ombres évoquées plus haut, celle de Proust plane sur ces pages. Des épiphanies miraculeuses et des instants suspendus scandent le texte : les « minutes du matin tranquille, gorgées jusqu’à l’écœurement d’une odeur de lait tiède » ; Pauline et le narrateur « pris dans le flot d’or » du couchant, « translucides, et vêtus comme des anges » ; ou s’arrêtant « pour contempler la vaste campagne sur laquelle [leurs] ombres gliss[ent] telles de longues figures abstraites vers le trou béant de la nuit ». Les sensations, bien sûr, jouent un rôle essentiel, au premier rang desquelles les odeurs – « senteurs mêlées de la fenaison, des tilleuls en fleur et des exhalaisons de bouses ». Car c’est la découverte d’un monde encore neuf et qui s’offre, en de multiples et fragmentaires initiations. Comme dans ce passage, si proustien, où l’enfant s’égare : « Chaque détail m’était familier (…) mais tout avait été chamboulé sous le ciel, chaque lieu mis à la place d’un autre »… Ou encore lorsque le jeune garçon découvre avec émerveillement, dans une modeste salle des fêtes, la musique et le théâtre (« Si j’avais dû par une image traduire cet indicible, c’est à un foulard tombé dans la rivière que je l’aurais comparé »).

Pourtant, pas d’ouverture sur un avenir adulte. Dans l’unité de temps et de lieu que constitue la visite au village, le passé, en une longue analepse, s’ouvre puis se referme comme un grand présent perpétuel. Le retour final à la réalité ne peut être que malheureux. Mais le bloc de temps arraché au temps, pour redevenir hors d’atteinte, n’est est que plus pur, fait de ces minutes dont le narrateur nous dit, au détour d’une page : « J’aurais voulu qu’elles durent toute la vie ».

P. A.

votre commentaire

votre commentaire

-

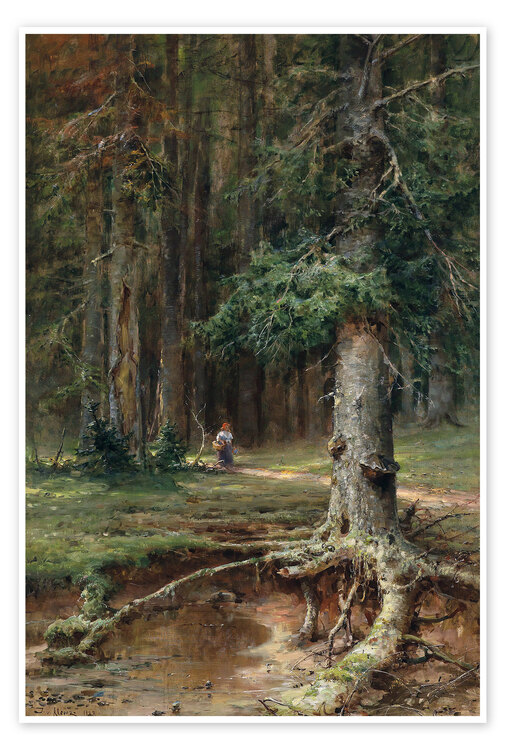

C’est une très vieille histoire que raconte, dans son premier roman, l’écrivaine tchèque. Bien antérieure à celle qu’elle récrit, et dont plusieurs versions en italique viennent scander son propre récit. Une note finale indique leurs provenances : on y trouve un recueil de Chants et comptines traditionnels de Bohême, mais aussi Perrault et son Petit Chaperon rouge.

C’est une très vieille histoire que raconte, dans son premier roman, l’écrivaine tchèque. Bien antérieure à celle qu’elle récrit, et dont plusieurs versions en italique viennent scander son propre récit. Une note finale indique leurs provenances : on y trouve un recueil de Chants et comptines traditionnels de Bohême, mais aussi Perrault et son Petit Chaperon rouge.L’histoire que nous narre Zuzana Říhová elle-même commence « comme un conte noir social » avant de glisser « vers l’horreur psychologique » indique, assez judicieusement, la quatrième de couverture. Le « conte noir social » est à double détente. Bohumil et Bohumila, intellectuels pragois quadragénaires, sont parents d’un « gamin » qui a « douze ans, mais, dans sa tête, à peine sept ». « C’est moi qui suis déviant » en conclut à part soi son père. Dans une tentative désespérée pour « arracher à cette merde » son couple en crise et « essayer de tout recommencer ensemble », Bohumil a entraîné femme et enfant à la campagne, où ils se sont installés depuis quelques mois. Ce déménagement n’arrange évidemment rien, et les disputes des deux adultes ou leurs longs moments de détestation muette rythment leur vie et le roman.

Les joies de la campagne

Il faut dire… Drôle de campagne. Un village perdu, sans église, une maison isolée à la lisière d’une forêt « glaciale et sombre » où rôde une bête mystérieuse ; et, surtout, l’hostilité de moins en moins sourde des autochtones, lesquels, au cours d’« étranges réunions dans la salle au fond du café », ressemblant « aux répétitions d’une troupe de comédiens amateurs », trament visiblement quelque chose. Au lendemain de la fête qui vient clore un été accablant, « le gamin » disparaît. C’est alors que, sous prétexte de battue dans les bois, commence le « stupide divertissement » dont les villageois sont coutumiers et sur lequel la police ferme les yeux tous les étés. On ne dira rien de ce rituel tournant plus ou moins autour d’une mise en scène grandeur nature du Petit Chaperon rouge, ni des « dérapages » qu’il occasionnera cette fois et dont Bohumil et Bohumila seront les prévisibles victimes. Cependant chacun aura bien deviné que ça finira mal.

Voilà donc pour l’horreur, laquelle ne se déchaîne qu’au terme d’une progression un peu lente, mais destinée sans doute à laisser au lecteur le temps de renoncer à son besoin atavique de réalisme. Cette horreur, en effet, est-elle vraiment « psychologique » ? Les noires pensées qui tournent dans les têtes des villageois sont trop systématiquement noires pour refléter une mentalité collective vraisemblable, et les convulsions intérieures des deux époux-victimes débouchent, au plus fort du drame, sur une impression de « soulagement » et de « liberté » trop incongrue pour ne pas annoncer leur passage dans une dimension plus large et plus profonde que tous les tourments individuels.

Au cœur du monde

En fait, nos Pragois sont entrés dans un autre monde, dont nous comprenons qu’ignoré, refoulé, il est cependant là, tout proche, ouvert en permanence dans les marges de la civilisation et de la modernité. C’est le monde des contes, « ces histoires qui n’apprennent rien et se contentent de faire peur ». Dans une forêt digne de Twin Peaks, les bizarres campagnards de Zuzana Říhová travaillent à le reconstituer. Est-il la métaphore de l’inconscient, tout grouillant de désirs enfouis ? Qu’il soit grouillant, cela du moins est sûr, avec tout ce que le mot connote de dégoût. Tout ici est toujours quelque peu dégoûtant. La scène initiale, un vélage difficile offert dans ses détails aux yeux du citadin révulsé, donne le ton et fait figure d’annonce : « Dans une énorme vague de substance visqueuse, une tête aux yeux étonnés apparut dans la lumière. Bohumil la regardait, fasciné. Elle lui semblait chargée d’un savoir. Comme si ce veau, en venant au monde, apportait une prophétie ».

L’été « serre » les villageois « dans son étreinte dégoulinante de sueur ». L’un d’eux la sent couler « depuis son dos poilu (…) jusqu’à l’extrémité de son derrière ». Les maladies suivent leurs chemins cachés, les plaies suppurent, éruptions et démangeaisons se multiplient, et la corruption règne partout. Les pommiers eux-mêmes n’échappent pas à « l’oïdium » qui « couvre les feuilles d’une pellicule blanchâtre ». Livré à la violence ou au désir, le corps humain semble en permanence au bord de la décomposition. Dans le cou, les femmes, « après la quarantaine, ont la peau comme du papier gras chiffonné, celui avec lequel on emballe le salami » ; et Bohumila, au terme de ses mésaventures en forêt, se sent « comme une serpillière sale qu’on aurait frottée pendant des semaines sur un sol jonché de vomissures et de mégots ».

Cet univers archaïque est le lieu d’une continuité entre la chair, l’esprit et le monde extérieur : le vent et la pluie « se [prennent] par la main comme des petits enfants qui partent se promener », tandis que les pensées, dans la tête de Bohumil, fermentent, « comme une bouteille de vin doux dont le contenu aurait tourné ». Par l’effet de rapides changements de point de vue, incluant souvent, dans des effets non dépourvus d’humour loufoque, l’animal, le lecteur est plongé dans ce courant de vie auquel se mêle toujours la mort. « Le monde dangereux du village interfère avec le monde dangereux de la forêt. Les frontières sont effacées, l’humain s’est fondu avec l’animal, du moins c’est ce qu’on pourrait croire, à première vue ». Bref, c’est l’horreur tout court, fondamentale, métaphysique, d’autant plus saisissante qu’elle s’accompagne en permanence d’une forme de comique sauvage et grinçant. Cette horreur-là ne se soucie ni de psychologie ni du social. On s’y enfonce avec Bohumila et Bohumil, la randonnée est éprouvante, mais aussi étrangement roborative.

P. A.

Illustration : Julius von Klever, Le Petit Chaperon rouge, 1887, détail

votre commentaire

votre commentaire

-

Ça commence, si on ose dire, en fanfare : Paul Sorensen, dès le début du récit, tire deux balles dans la tête de son père.

Ça commence, si on ose dire, en fanfare : Paul Sorensen, dès le début du récit, tire deux balles dans la tête de son père.Oui, mais ce dernier était déjà mort. Le fils n’a tué qu’un cadavre. Un pas en avant, un pas en arrière, et une telle neutralisation de la violence à peine celle-ci déchaînée annonce l’étrange neutralité qui semble imprégner tout le livre de Jean-Paul Dubois.

Mauvais père et drôle de métier

Cadavre ou pas, Paul a affaire à la justice, laquelle lui impose de suivre une thérapie. Pendant un an, il racontera donc sa vie à un certain docteur Guzman, au cours de séances dont ce dernier ou le patient lui-même choisiront les thèmes. Le roman relate ces séances, en alternance avec quelques échappées dans la vie solitaire de Paul, entre conversations avec une intelligence artificielle baptisée U.No et excursions sur la côte basque – Paul habite Toulouse.

Sa propre existence a débuté par un coup de tonnerre : il a seul survécu à sa naissance, qu’a accompagnée le trépas de sa mère et de son frère jumeau. Événement dont il garde, inexplicablement, un parfait souvenir (« Je ne saurais dire par quel canal d’enregistrement ces moments se sont inscrits en moi. La mémoire n’y est évidemment pour rien. C’est autre chose »). La totale indifférence avec laquelle Thomas Lanski, le père, a accueilli ce double décès n’est que la première des vilenies dont les séances de Paul et le roman de Dubois dresseront la liste. On ne sait pas trop pour quelle raison le fils ne porte pas le nom de cet entrepreneur-escroc paré de tous les vices, mais ce qui est certain, c’est que l’homme a gâché la vie de son unique rejeton. Une vie placée tout entière sous le signe de la mort, comme le confirme le travail de Paul à la tête d’une entreprise héritée de sa mère d’adoption et spécialisée dans la fabrication de housses destinées à emballer les cadavres. « La mort est sans conteste notre égérie, notre actionnaire principal », constate le héros-narrateur, persuadé d’être protégé par un curieux « marché » : elle lui « a pris [sa] mère et [son] frère, elle [lui] doit deux vies ».

Tout cela est donné dès le départ, et force est de dire que la suite du récit n’y ajoutera quasiment rien. La situation d’énonciation, du type confession, incite le lecteur à espérer toujours des révélations sans cesse annoncées mais celles-ci, à chaque fois, viennent simplement prolonger la déclinaison inlassable des mêmes thèmes… Paul, au moins, fabulerait-il ? On est tenté un moment de le croire, puis, finalement, non. Il dit vrai. On pourrait penser à La Chute, n’était, malgré les références à Leibnitz et à l’Imitation de Jésus-Christ, l’absence d’enjeu métaphysique (même à la Camus) décelable. C’est juste l’histoire d’un individu. À la lire, osons l’avouer, on s’ennuie un peu.

Que d’eau !...

Surtout, on a peine à distinguer la finalité et en somme le sens de l’entreprise. Un récit d’éducation ? À quoi ?... Une histoire de transmission ? De quoi ?... Un monologue intérieur un brin délirant ? Il ne l’est pas tant que ça. Une dystopie, peut-être ? Car il pleut jour et nuit, dans ce monde de 2032. « Février, mars, avril, les eaux continuent de délaver et d’imbiber le calendrier »… Il pleut, oui, mais cette pluie perpétuelle n’est qu’une toile de fond pour la triste histoire de Paul, avec sa « propension à considérer le monde extérieur comme un locataire agité et bruyant » et sa tendance à « tenir à distance cette farandole épuisante ».

Évidemment, ce pourrait être justement l’intérêt de l’affaire, ce désintérêt du héros, cette absence de but, ce refus de tout véritable événement hors le choc initial de la naissance catastrophique et, si on veut, le double coup de pistolet qui lui fait écho. Encore faudrait-il cependant que le vide devienne un vrai sujet. Or les masses d’eau dont le livre est baigné, si elles installent le sentiment d’une certaine forme de fadeur, s’en tiennent là. De cette fadeur, l’auteur ne fait rien. Dans son univers liquide thèmes et motifs glissent et se mêlent, noués et dénoués avec seulement beaucoup d’astuce : l’eau, c’est la pluie, et aussi les laveries que le père achète au Canada, les larmes du titre, celles de Guzman, lequel, souffrant de « conjonctivo-chalasis », larmoie sans cesse, particularité qui fait de lui un personnage (censément) comique comme le Gusman de Beaumarchais, plutôt que, comme la référence à Abimael Guzmán pourrait le suggérer, le défricheur d’un sentier lumineux qui s’ouvrirait enfin devant son visiteur éploré.

L’eau, c’est aussi, bien sûr, le Styx, dont notre ami Paul, avec sa petite entreprise, est le Charon. L’eau, c’est bien des choses, en somme. Et après ? Au fond, pourquoi l’eau ? Pourquoi les chiens, qui nous valent des pages plus émues qu’émouvantes ? Pourquoi le diplomate suédois Hammarskjöld, auquel Dubois a déjà consacré une nouvelle, comme antithèse du méchant Lanski ? Pourquoi l’intelligence artificielle ?... Tous ces fils se croisent sans créer de contact ni de court-circuit, et leur entrecroisement est tout le livre. On admire l’adresse, c’est tout. Les motifs demeurent des motifs, la mort n’en est qu’un parmi d’autres.

Reste une atmosphère, faite plus de « mélancolie » que d’« humour », pour reprendre les deux termes proposés par la quatrième de couverture. Une mélancolie au sens le plus classique : bile noire, sombre humeur. Et basses pressions.

P. A.

Illustration : Théodore Géricault, Scène du déluge, 1819

votre commentaire

votre commentaire

-

Qu’est-ce exactement qu’un thriller ? L’absence de terme français parfaitement équivalent dit assez la difficulté qu’il y a à définir la chose. Roman d’épouvante ? Pas seulement. Policier ? Pas nécessairement. De suspense ? Celui-ci n’est qu’un ingrédient parmi d’autres. L’objet problématique se situe quelque part entre ces trois sous-genres, sans se ramener à aucun d’entre eux.

Qu’est-ce exactement qu’un thriller ? L’absence de terme français parfaitement équivalent dit assez la difficulté qu’il y a à définir la chose. Roman d’épouvante ? Pas seulement. Policier ? Pas nécessairement. De suspense ? Celui-ci n’est qu’un ingrédient parmi d’autres. L’objet problématique se situe quelque part entre ces trois sous-genres, sans se ramener à aucun d’entre eux.Qu’en est-il dans le nouveau roman traduit de Yûsuke Kishi, vedette en son pays dans le domaine qui nous intéresse ? Il y a bien, dans La Maison noire, un peu de roman policier… Wakatsuki, jeune cadre dans une grosse compagnie d’assurances comme l’a été un temps l’auteur lui-même, est plus spécialement chargé du « déblocage des fonds d’assurance-vie » – autrement dit de la vérification des accidents et des décès, avec repérage des éventuelles arnaques. « Les crimes liés aux assurances [sont] très typiques des psychopathes »… Notre ami se rend, à la demande d’un client, dans la « maison noire » du titre, sinistre masure d’un quartier périphérique de Kyôto. C’est pour y découvrir un jeune garçon pendu. Le père a-t-il voulu profiter de l’assurance-vie contractée sur la tête de son fils ? Voilà qui exige une enquête.

Horreur et débat

Du suspense ? Et comment ! Quand il se révèle que ce n’est pas le père qu’il faut soupçonner, mais la mère, et que celle-ci a pour habitude de liquider tous ceux qui se mêlent de ses affaires, les questions classiques surgissent : quand frappera-t-elle ? comment ? comment, surtout, lui échapper ? Lumière à la fenêtre, couloirs inquiétants, placards où l’on se cache dans l’urgence… Rien ne manque.

L’épouvante est présente aussi, et même l’horreur. L’enfant pendu n’était qu’une mise en bouche. Bientôt, ce seront les cadavres défigurés (« J’aimerais voir ses dents du fond, s’il en reste »), les tas de corps enterrés en vrac, les personnes coupées en morceaux vivantes… En regard, La Leçon du mal (Belfond, 2022, même traductrice, voir ici) fait, avec ses macchabées sans nombre, figure de joyeuse fantaisie au second degré.

Donc, un thriller. Mais un thriller de Yûsuke Kishi. C’est-à-dire, d’abord, un thriller lent. Progression presque insensible, minutie dans les gestes, les objets, les dialogues… jusqu’à la décoiffante accélération finale. On retrouvera aussi le thème de l’indifférence pathologique aux souffrances d’autrui, déjà au cœur du roman précédent. Un tueur psychopathe est « un être dépourvu d’empathie (…), un individu auquel il manque des fonctionnalités psychiques », affirme un des personnages. Cependant un autre a des doutes : « De telles personnes existent-elles vraiment ? (…) Peut-on être complètement dénué d’émotions ? » Débat, où l’on discute des thèses de Lombroso et du rôle funeste des « mangas et autres films d’animation ». Conclusion ouverte, mais tendant au pessimisme : « La société actuelle » semble bien être de plus en plus « propice » aux tueurs fous.

Jung et les araignées

On le voit, la dimension socio-historique est bien plus explicitement présente que dans le roman cité plus haut. Mais la question morale se lie ici à une thématique psychologique. La « maison noire », c’est aussi le refoulé, antre d’horreur dans lequel le héros devra s’enfoncer pour se délivrer de ses angoisses. Tous, dans cette histoire, ont eu des enfances abîmées, à commencer par Wakatsuki, qui se croit coupable du suicide de son frère à l’âge de onze ans. « Ce sentiment de culpabilité », toujours présent « comme des braises (…) incandescentes au fond de son ventre », l’a fait repérer par le couple infernal et le rend vulnérable à ses machinations.

L’assureur, dont la profession symbolise les ambivalences d’une société à la fois protectrice et brutale, est ici le moins assuré de tous. En faire, plutôt que d’un détective, le héros de l’histoire, dont nous partageons du début à la fin le point de vue, est une des originalités du roman. L’autre consiste à placer face à lui une tueuse en série plutôt que le classique tueur. Un thriller de Kishi, disions-nous, par conséquent un thriller japonais… Lorsque Wakatsuki, pour mieux se comprendre, ouvre L’Interprétation des rêves, c’est celle de Jung, et la référence au disciple dissident de Freud et à sa théorie des archétypes permet de réinscrire la psychologie des profondeurs dans une mythologie, en l’occurrence, nippone.

Pour Jung, nous rappelle Wakatsuki, l’araignée est « le symbole de la "Grande Mère" dans l’inconscient collectif ». Mais dans la tradition japonaise, la Jorōgumo, faut-il le rappeler, est un démon mi-femme mi-araignée, qui attire les hommes en dissimulant la partie animale de son corps sous son ample kimono, et les dévore. L’admirable film de Masumura Tatouage (1966) ainsi que de nombreux mangas témoignent de la vivacité du mythe dans l’imaginaire de l’Archipel. Qu’ici Wakatsuki ait fait des études d’entomologie avant de s’orienter vers les assurances le rend spécialement perméable aux fantasmes arachnéens. L’araignée dévoreuse d’hommes revient sans cesse dans ses innombrables cauchemars, où il est question de « lapin pendu », de « petite fille flottant sur un lac », de « pouces tranchés », mais surtout d’une toile dans laquelle le rêveur est pris et qui vibre à l’approche d’une « créature hideuse », « au ventre énorme gonflé comme un ballon, doté de huit pattes crochues » ainsi que d’un visage féminin « aux traits sombres et lourds ».

Si on dévore ce récit de trois cents pages avec l’appétit que son héros prête à la créature de ses songes, c’est que la force du texte est de lier la sociologie historique et la psychologie au monde des mythes. La tueuse est-elle l’incarnation d’une société délirante ? La métaphore de terreurs archaïques ? L’envoyée du destin, dont elle file la toile ? Elle est tout cela, et cet entrecroisement de significations lui confère une dimension d’autant plus inquiétante qu’il fait de sa malignité le fond de la nature humaine.

P. A.

Illustration : photo du film de Yasuzō Masumura, Tatouage (1966)

2 commentaires

2 commentaires

-

Des nouvelles, comme l’annonce la couverture, et comme semble le confirmer le jury du Goncourt de la nouvelle, pour lequel le livre d’Elsa Gribinski est finaliste ? Oui et non. Si par nouvelle il faut entendre récit, seuls deux des seize textes courts qui composent le volume pourraient sérieusement mériter cette appellation. Renaissance : une femme, enceinte pour la neuvième fois, fuit en Italie pour y contempler une Annonciation ; Blues’omatic : un peintre tente en vain d’entamer une aventure avec une blanchisseuse. Ça reste modeste… Et les autres nouvelles (rencontres et conversations dans des musées, un homme marche sous la pluie, une femme visite un atelier, un artiste cherche à acheter de la toile de Jouy…) ne sont que des ébauches d’histoires – celle qui parle parfois ici les appellerait sans doute des « fictions ».

Des nouvelles, comme l’annonce la couverture, et comme semble le confirmer le jury du Goncourt de la nouvelle, pour lequel le livre d’Elsa Gribinski est finaliste ? Oui et non. Si par nouvelle il faut entendre récit, seuls deux des seize textes courts qui composent le volume pourraient sérieusement mériter cette appellation. Renaissance : une femme, enceinte pour la neuvième fois, fuit en Italie pour y contempler une Annonciation ; Blues’omatic : un peintre tente en vain d’entamer une aventure avec une blanchisseuse. Ça reste modeste… Et les autres nouvelles (rencontres et conversations dans des musées, un homme marche sous la pluie, une femme visite un atelier, un artiste cherche à acheter de la toile de Jouy…) ne sont que des ébauches d’histoires – celle qui parle parfois ici les appellerait sans doute des « fictions ».On l’aura subodoré au passage, toutes ont un rapport plus ou moins direct avec l’art pictural. Les sous-titres y insistent, qui mettent chaque texte en relation avec un genre de peinture : Still Life, Trompe-l’œil, Vanité, Fresque… La juxtaposition des textes mimerait-elle l’exposition des toiles, et aurions-nous affaire à une suite de descriptions de tableaux ? Dans la mesure où la description suppose la distance du sujet à l’objet, ce n’est certainement pas le cas.

« Toute chose… »

La narratrice, toujours anonyme, met en scène les aventures du regard, souvent à peine attribué à un observateur clairement identifiable, mais toujours au centre d’un texte que scandent les « elle vit » ou « il contemplait ». « Le 11 mai 2020, elle regarde au-dehors, elle regarde au-dedans ». Cet incipit conviendrait pratiquement à tous les textes, qui pourraient avoir chacun pour sous-titre, à l’instar du premier, Des images, extérieures, intérieures. Intérieures ou extérieures au tableau, souvent de manière indécidable, comme c’est le cas exemplairement dans Le grand pan de mur noir, où, parcourant la surface d’une anamorphose, on glisse insensiblement d’un angle et d’un endroit à l’autre comme de la peinture à la réalité. Mais intérieures ou extérieures surtout à celui ou celle qui contemple. « Par moments, à vivre parmi les objets et les fleurs, elle se sentait toute chose (…). Car il lui semblait percevoir sous l’apparente simplicité de ces existences faussement inanimées une vaste complexité de rapports. Les choses qui s’appelaient entre elles l’invitaient alors, et cette intimité était toute son intimité ».

Comme cette héroïne (?), le lecteur se laisse prendre au réseau que tissent les rapports entre choses et images des choses, tantôt peintes, tantôt mentales. « La seule histoire est peut-être celle que vit le peintre alors que la forme n’est déjà plus sous son regard, et qu’elle n’est pas encore sur la toile ». C’est dans cet espace intermédiaire que tout se passe ici.

Artichauts, tourtereaux, bécots

Pas de théorie à proprement parler. On est dans le mystère du concret, « plis de la nappe », « reliefs cassis dans le creux des coupelles », « brisures de coque et de sablé », « reflets presque noirs »… Les phrases longues à la construction impeccable, les notations plus brèves volontiers teintées d’humour (« Un jeune informe en synthétique (…) tirait de derrière un hublot une masse humide ») disent alternativement l’énigme des objets, peints ou palpables, mais là. Poésie ? Si celle-ci repose sur l’écho, la reprise et le rythme, elle est le genre dont ce recueil atypique serait le plus proche. Il suffit d’observer la composition d’ensemble : une Clôture sous-titrée Des images, intérieures, extérieures répond à l’Ouverture portant le sous-titre inversé. Le texte suivant s’intitule Le grand pan de mur noir ; dans l’avant-dernier, il sera plusieurs fois question du « petit pan de mur jaune » du tableau de Vermeer. Certaines couleurs, certains thèmes, certaines expressions se font ainsi signe d’une nouvelle à l’autre, constituant une autre de ces toiles que le titre désigne.

On retrouve un tel système de correspondances à l’intérieur de chaque texte, où termes et thèmes semblent souvent se générer et s’enchaîner comme d’eux-mêmes. Dans l’Ouverture, intitulée Arty, il sera question d’artichauts et, pour finir, d’Arcimboldo. Bestiaire « devait être une histoire d’oiseaux : avant l’hirondelle, les tourtereaux. Les tourtereaux deviennent chiens et chats. Adieu bécots ». Quant au jeu des allitérations et des assonances, il est partout – « Il ressemblait à Beckett et il ressemblait à Barthes. Aux autoportraits de Rembrandt ».

« Je ne cesse de trouver des ressemblances » dit la première phrase du livre. Les seize textes composent au fond un seul texte, longue exploration d’un entre-deux où le chatoiement des mots suggère les va-et-vient entre la conscience et le monde. Tournant tranquillement le dos à la mode, ces « fictions » prennent la peinture et la littérature au sérieux dans ce qu’elles sont pour de vrai.

P. A.

Illustration : Jean-François Niceron, Saint François de Paule en prière, anamorphose, 1573

votre commentaire

votre commentaire Suivre le flux RSS des articles

Suivre le flux RSS des articles Suivre le flux RSS des commentaires

Suivre le flux RSS des commentaires

Critiques de livres, courtes fictions, entretiens avec des auteurs, billets d'humeur...

Twitter

Twitter del.icio.us

del.icio.us Facebook

Facebook Digg

Digg Technorati

Technorati Yahoo!

Yahoo! Stumbleupon

Stumbleupon Google

Google Blogmarks

Blogmarks Ask

Ask Slashdot

Slashdot